展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

静かなる水の詩――ルノワール《セーヌ川のはしけ》をめぐって

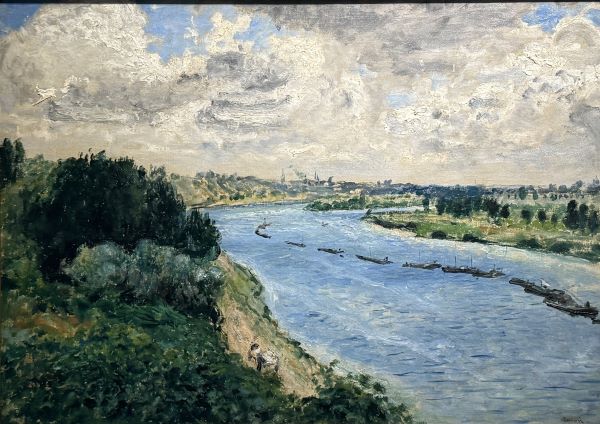

朝もやに包まれる川面(かわも)には、言葉よりも先に時の澱(おり)が漂う。陽が昇りきる前のセーヌ川は、ひときわ静かで、そして、何よりも美しい。ピエール=オーギュスト・ルノワールの《セーヌ川のはしけ》は、その静謐な時間の一頁を切り取ったような作品である。油彩がカンヴァスの上で呼吸するかのように、川もまた、息をひそめ、ただそこにある。

この作品は、印象派誕生のまさに直前、1860年代末に描かれたとされる。まだ「印象派」という言葉が皮肉として新聞紙上に現れる前、クロード・モネやルノワールが並んで筆をとり、風景の“今”を描こうと模索していた時代。その意味で、《セーヌ川のはしけ》は、印象派という大きな流れの源泉であり、静かな胎動を宿す絵画なのである。

水辺の風景にひそむ物語

画面の中央を流れるセーヌ川。岸辺に係留された黒いはしけ船が、川面にその姿を映しながら、まるで眠っているかのようにとどまっている。周囲にはまだ何の装飾もなく、船は単なる運搬手段としての素朴なかたちを保っているが、ルノワールの筆によって、その輪郭はどこか柔らかく、優しい気配をまとっている。

川岸には小さな建物が見える。民家か倉庫か、詳細は定かではないが、それらは風景の中に溶け込み、あくまで背景として描かれている。その一方で、画面の空間は開かれており、観る者の視線を川の奥へ、遠く霞む対岸へと導いてゆく。この奥行きの感覚こそ、ルノワールが初期から追い求めた、絵画における「空気」の表現であった。

空は青くはない。むしろ、やや鉛色に近い曇り空が全体を覆っている。しかし、それがこの風景に特有のしめやかな美をもたらしている。太陽が直接照らしていないからこそ、水の表面は穏やかで、淡く、そして静謐なのだ。

ルノワールとモネ――共同制作の記憶

この《セーヌ川のはしけ》が描かれた1869年頃、ルノワールはしばしばクロード・モネと共に戸外制作に出かけていた。彼らが好んで訪れたのは、パリ西部のセーヌ河畔、ブージヴァルやシャトゥ、アルジャントゥイユといった場所である。彼らは同じ風景に向かって並んでイーゼルを立て、光の変化を追いかけるように絵筆を走らせた。

このような制作姿勢は、のちに印象派の中核的な特徴となるが、当時の彼らにとっては実験であり、挑戦であり、そして何よりも自由への憧れだった。ルノワールの《セーヌ川のはしけ》にも、そうした自由な眼差しが反映されている。構図は緩やかで、画面全体に漂うのは理論ではなく、感覚である。自然の細部を忠実に写し取るのではなく、光と空気、そして時の流れを捉えようとする視線こそが、この絵の骨格をなしている。

水と空気の肌理

ルノワールの筆遣いに注目してみよう。《セーヌ川のはしけ》においては、まだ彼の後年の艶やかな筆致は見られないが、それでもすでに、物質と光との境界をとらえる感性がにじみ出ている。水面の描写には微妙な濃淡がつけられ、まるでゆるやかな風が水をなでているかのようだ。絵の中には音がない。しかし、水がゆれるような音、船がきしむような音が、想像のなかでたしかに聞こえてくる。

空気もまた、絵の一部である。色彩は全体に控えめだが、それゆえに、画面に漂う湿気や光の拡散がよりくっきりと感じられる。色そのものよりも、その背後にある空気の質感が重要視されている。のちにルノワールは、もっと鮮やかな色彩で人物や花を描くようになるが、この作品ではあくまでも風景の呼吸を聴こうとしている。

静けさのなかの未来

《セーヌ川のはしけ》は、一見すると地味な風景画である。観光名所でもなければ、派手な構図もない。だが、この絵には、これから訪れる芸術革命の予兆がひそんでいる。ルノワールは、日常の一場面を、詩情をこめて見つめている。そしてその見つめ方が、のちの印象派を形作っていくのだ。

この絵に描かれたのは、単なるはしけではない。働く人々の暮らし、水辺の風景、都市と自然の接点――そうしたものすべてが、沈黙のうちに表現されている。ルノワールはこの風景を飾り立てず、そのままの姿で描くことで、見る者の心の奥底にそっと入り込んでくるような、やさしさをたたえた芸術を提示した。

印象派への跳躍台

この作品が描かれてから数年後、1874年には、いわゆる「第一回印象派展」が開催される。ルノワールはその出展者の一人として、すでに仲間たちとともに独立した活動を始めていた。しかし、《セーヌ川のはしけ》のような初期作品には、まだアカデミスムの影響も残っており、ルノワールがどのようにして旧来の美術の枠組みを抜け出そうとしたのかが、手に取るようにわかる。

彼がここで試みているのは、いわば「見ること」そのものの再発見だった。固定された遠近法ではなく、揺れるような視線。物の輪郭ではなく、光の移ろい。まさにこの絵は、古典とモダンのはざまに立ち、ルノワールの芸術的な進化の瞬間を伝える貴重な記録でもあるのだ。

美術館でこの絵に出会うということ

2025年、三菱一号館美術館において開催される《ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠》展では、この《セーヌ川のはしけ》がオルセー美術館から来日し、展示される予定である。東京という都市の真ん中で、この静かな川の風景と向き合うとき、私たちは現代という騒がしい時代のなかで、ふと立ち止まることを促される。

ルノワールの筆が刻んだ川のさざなみ、はしけの重み、空の気配。それらは150年以上の時を越えて、なお私たちの心に語りかける。静かで、穏やかで、しかし確かに息づく風景。それは、絵画であると同時に、一篇の詩でもある。

おわりに

《セーヌ川のはしけ》は、ルノワールの作品群のなかでは決して有名な一枚ではない。けれども、それゆえに、この絵には彼の原点ともいえる感覚が凝縮されている。目立たない風景のなかに、美を見出すということ。そこにこそ、印象派の精神が脈打っているのではないだろうか。

ルノワールがこの絵を描いたその日、セーヌ川の岸辺にはきっと、ゆるやかな風が吹いていたにちがいない。その風は今も、絵のなかを漂っている。そして、私たちの心にもまた、そっと吹き込んでくる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。