展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

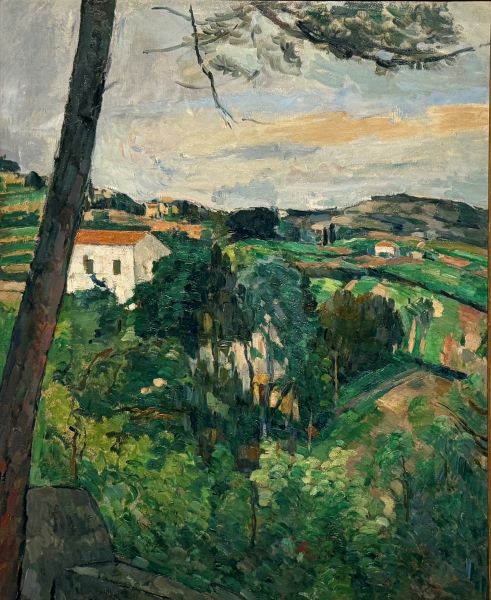

ポール・セザンヌの作品《赤い屋根のある風景(レスタックの松)

色と形が語る永遠の静けさ

南仏の光のなかで

それはまるで、空気のなかに風景が溶け込み、風景のなかに画家の呼吸がしずかに流れこんでいくような絵画である。

ポール・セザンヌが《赤い屋根のある風景(レスタックの松)》を描いたのは、1875年から76年にかけて。彼が幾度となく訪れ、そして絵筆を取った南仏の地──レスタックを舞台にしたこの作品には、陽光に洗われたプロヴァンスの丘陵と、そこにたたずむ松の木々、そして赤い屋根の家々が、やわらかながらも揺るがぬ構造で組み上げられている。

レスタックはマルセイユ近郊の小さな村であり、地中海からの風を受けて起伏する丘や、岩肌をのぞかせる山々が美しい自然を形づくっている。セザンヌにとってこの地は、風景が純粋な造形へと還元される「構造の場」であり、同時に、自身の感情を静かに託すことのできる「精神の避難所」であった。

絵のなかでは、ひときわ鮮やかな赤い屋根が、穏やかな緑と淡い青のあいだで静かに燃えている。その赤は、情熱でも怒りでもなく、まるで「生の鼓動」を秘めた静けさの色のようである。セザンヌは決して派手な効果に頼らず、むしろ構図と色彩の均衡において、風景の詩を編み出していった。

絵筆の奥にあるもの

一見すると、この作品には特別な事件も、登場人物の姿もない。だが、それこそがセザンヌの革命だった。彼は描くべきものを“物語”ではなく、“存在そのもの”に見出した。

松の幹は、まるで時間を蓄えた柱のように立ち、葉は陽光を受けて静かに波打つ。その一本の松が、この風景全体のリズムを導いているかのように見える。枝葉は周囲の空間と音もなく調和し、あたかも空気と色彩が渾然一体となって、画面全体に呼吸を与えているのだ。

家々の屋根は、整然とした形を保ちながら、しかし無機質にはならず、むしろ「人の営み」の温かさを語っている。セザンヌは、物のかたちをただ写しとるのではなく、そこに流れる精神のリズムをすくいとっていたのである。

「自然のなかに幾何学を見出す」と語った彼の言葉のとおり、屋根は三角形として、木々は円柱として、そして山は巨大な三角形として構成されている。だがそれらは単なる図形ではない。風景という生命体のなかに溶けこみ、いまにもこちらに語りかけてきそうな“詩的存在”なのである。

セザンヌと印象派のはざまで

この作品は、セザンヌが印象派との交友を深めながらも、そこから一歩踏み出し、「構成の芸術」へと向かい始めていた時期のものである。

印象派の画家たちは、光のうつろいを瞬間的に捉えることに情熱を注いだ。しかしセザンヌは、それとは異なる道を模索した。彼は、変わりゆくものの奥にある「不変の秩序」を見つけようとしたのだ。

この《赤い屋根のある風景》においても、セザンヌは印象派的な色彩の明るさを残しながら、それを厳密な構図と形の中に収めている。光はそこにあるが、決して表面に遊んでいるだけではない。むしろ、物質のなかにしずかに沈み込み、その本質を照らしている。

それは、まるで沈黙のうちに語りかける詩のようであり、音のない旋律のようでもある。セザンヌは、風景を「見る」ことから、「考える」ことへと変えていった。

モダンへの架け橋として

今日、セザンヌは「近代絵画の父」と呼ばれることが多いが、その評価はこのような作品にこそ象徴されている。《赤い屋根のある風景》には、後のキュビスムへの萌芽があり、また抽象絵画への扉がほのかに開かれている。

パブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックといったキュビスムの先駆者たちは、セザンヌの構成力に深く感銘を受けた。彼らにとってセザンヌの作品は、「自然を円筒、球、円錐によって処理する」ことの示唆に満ちた宝庫だったのである。

だが、セザンヌは理論家ではなく、孤独な詩人であり続けた。彼の風景画は、ただ未来を指し示すものではなく、それ自体が完結した小宇宙であった。そのなかで、時はとまり、世界は静まり返る。

そして我々は、その沈黙の絵のなかで、自らの心の音を聴くのだ。

観る者に寄り添う風景

《赤い屋根のある風景》は、その穏やかさゆえに、時として見過ごされるかもしれない。だが、そこに長く身を置いてみれば、絵のなかには無数の深淵があることに気づくだろう。

色は音のように響き合い、形は詩行のように連なっていく。松の静けさに耳を澄ませ、赤い屋根の温もりに心をよせ、遠くの山影に時の気配を感じる──それは、観る者自身が風景のなかに入りこみ、やがて一つの存在として絵と溶け合う体験である。

セザンヌの風景画は、決して鑑賞されることだけを求めてはいない。むしろ、観る者に“生きる風景”として共にあることを促しているのだ。

それは、過ぎ去るものをとどめるのではなく、日常のなかにある永遠を、そっと手渡してくれる芸術──。

赤い屋根の向こうに広がるもの

1875年、南仏の陽ざしのなかでセザンヌが描いたこの風景は、150年近い時を経て、いま東京の三菱一号館美術館にて、静かに人々を迎えている。

その絵に向かうとき、私たちは風景を見るだけでなく、自らのなかにひそむ「静けさ」や「かたちの記憶」と出会うことになる。セザンヌの絵が語るのは、自然の外見ではない。むしろそれは、「見るとは何か」「感じるとは何か」という問いそのものである。

そしてこの問いは、いまも、静かに私たちの目の前に置かれている。

赤い屋根のある風景。その奥には、芸術がたたえる無限の沈黙と、見ることの喜びが、そっと息づいている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。