展覧会【ノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠】

オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより

会場:三菱一号館美術館

会期:2025年5月29日(木)~9月7日(日)

———————————————–

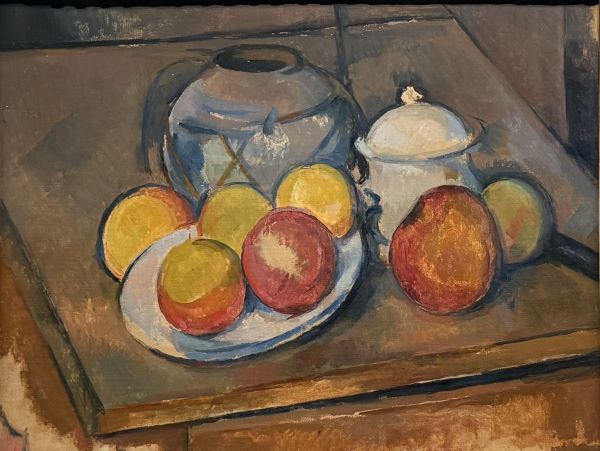

ポール・セザンヌの作品「わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご」

形態の探求と静物画の革新

ポール・セザンヌは、近代絵画の展開において決定的な役割を果たした画家として知られています。彼の作品は、印象派からポスト印象派への橋渡しであり、20世紀のキュビスムや抽象表現主義といった前衛的な運動にまで強い影響を及ぼしました。

その中でも、「静物画」はセザンヌにとって最も重要なテーマのひとつでした。彼は単に果物や器物を並べるのではなく、視覚的経験を通じて物の存在そのものを掴み取ろうとしました。特に1890年代に描かれた一連の静物画は、形態の探求と空間構成において画期的な試みが凝縮された作品群であり、絵画とは何かという根源的な問いに挑むものでした。

本稿で取り上げる《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》(1890–1894年制作、オランジュリー美術館所蔵)は、そうしたセザンヌの静物画のなかでも特に象徴的な一作です。2025年に三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展にて日本で展示される本作は、ルノワールの感覚的な筆致とは対照的に、構造性と理性に貫かれた独自の絵画世界を示しています。

ポール・セザンヌは、そのキャリアを通じて一貫して「形態」の探求を重視しました。印象派の仲間たちが移ろいゆく光や空気を追い求めたのに対し、セザンヌは「自然の中にある永遠性」、つまり物の構造的本質を画面に定着させようとしました。

彼の静物画においては、テーブルの傾き、果物のずれ、器の歪みといった、一見すると“正確さを欠いた”描写がしばしば見られます。しかし、それらはセザンヌが意図的に配置した視覚的ズレであり、複数の視点から対象をとらえ直す試みなのです。

その意味で、《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》は、セザンヌの美学の粋が凝縮された静物画といえます。ここでは「見る」という行為自体が、従来の遠近法や写実主義から大きく解放され、より知覚的・構成的な領域へと踏み込んでいます。

この作品のタイトルにもなっている「わらひもを巻いた壺」は、セザンヌが好んで描いた静物の一つです。南仏プロヴァンス地方では日常的に使われていた実用品であり、陶器の表面を保護するためにわらひもが巻かれています。機能性に富んだこの壺は、セザンヌにとって造形的魅力のある対象であり、その表面の質感や幾何学的な形状を通して、彼の形態への関心が端的に表されています。

壺の胴部にみられる菱形の装飾は特筆すべきポイントであり、セザンヌが構図の中に規則的な幾何形態を取り入れる際の代表的なモティーフの一つです。この菱形は視線の焦点を集めると同時に、画面内の秩序を形成する基軸となっています。

一方で、砂糖壺とりんごは、柔らかく丸みを帯びた形態であり、壺の持つ硬質な性格とは対照的です。こうした形状の対比は、セザンヌの静物画における基本構造でもあります。硬さと柔らかさ、直線と曲線、人工物と自然物。このような対立項を並置し、それらを一枚の画面の中に構造的に統合していくことこそ、彼の最大の関心事だったのです。

本作の特異な点の一つは、テーブルの面が不自然な角度で傾いているように見える点です。これは遠近法に基づけば“誤り”のように思われるかもしれません。しかし、セザンヌにとって重要なのは遠近法の正しさではなく、画面の中における形態の「安定性」と「バランス」でした。

彼は対象を一つの視点からではなく、複数の角度から観察し、それを統合的に再構成する方法を採っていました。そのため、果物や器物がわずかに傾いていたり、テーブルの脚が見えない不思議な構図になっていたりするのです。

この作品においても、画面左側から右上へと向かって斜めに構成されたテーブル面が、画面全体の視線の流れを決定づけています。そして、それによって中心のわらひも壺が際立ち、全体として一つの調和を感じさせる空間が成立しているのです。

セザンヌの色彩は、印象派のように一瞬の光を捉えるというよりも、対象そのものの「実体」を浮かび上がらせるために用いられています。本作でも、壺やりんごの表面には複数の色が層のように重ねられ、ひとつの「厚み」を感じさせる色面がつくられています。

とりわけ壺のわらひも部分には、黄土色、赤褐色、青みがかった影などが織り交ぜられ、複雑な質感が生み出されています。また、りんごに注がれる柔らかな光は、赤や黄色のグラデーションによって有機的に描かれており、果実としての存在感を際立たせています。

セザンヌは「自然を円筒、球、円錐として処理する」と語ったことがあります。本作においても、それぞれの対象物は幾何形態の組み合わせとして描かれており、形と色が一体化した「絵画的構造物」として画面上に現れています。

この《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》が展示される「ルノワール×セザンヌ」展では、二人の作品が対比的に紹介されます。ルノワールの《花瓶の花》が、色彩の豊かさと感覚的な筆致で花々の生命力を表現しているのに対し、セザンヌの本作は理知的な構成と静かな集中によって、対象の「存在そのもの」を捉えています。

この対比から明らかになるのは、同時代に生きた二人がそれぞれ異なる「モダン」の地平を切り拓いていたという事実です。ルノワールは視覚と感情の快楽を探求し、セザンヌは視覚と知性の構築を志向しました。

しかし両者に共通しているのは、いずれも「見えるものをどう描くか」ではなく、「絵画としてどう存在させるか」という問いに挑んでいたことです。この意味で、両者の作品は対立ではなく、異なる方向からのアプローチとして、モダンアートの多様性を象徴しています。

セザンヌのこうした構造的な静物画は、後の画家たちに計り知れない影響を与えました。特にパブロ・ピカソやジョルジュ・ブラックといったキュビスムの先駆者たちは、セザンヌの手法から「複数の視点を統合する」方法を学び、さらに抽象化を進めていきました。

また、セザンヌの幾何的構成や空間の分節化は、現代美術における抽象絵画やミニマリズムにも通じる思想を含んでいます。彼の探求は、視覚的現実の再現を超え、絵画というメディアそのものの構造を問う試みだったのです。

《わらひもを巻いた壺、砂糖壺とりんご》は、静物画というジャンルを通して、ポール・セザンヌがどれほど絵画の根本的構造に迫っていたかを示す代表作です。そこに描かれているのは、単なる果物や器物ではなく、見るという行為、そして画面という空間の中で世界をどのように再構成するかという試みそのものです。

この作品をルノワールの《花瓶の花》と並べて見ることで、19世紀末から20世紀初頭のモダンアートがいかに多様で豊かな実験の時代であったかが浮き彫りになります。セザンヌの絵画は、今なお新鮮な問いを私たちに投げかけ続けています。絵画とは何か。形とは何か。見るとはどういうことか。その問いかけに耳を傾けるとき、この静物画は限りなく現代的な表現へと姿を変えるのです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。