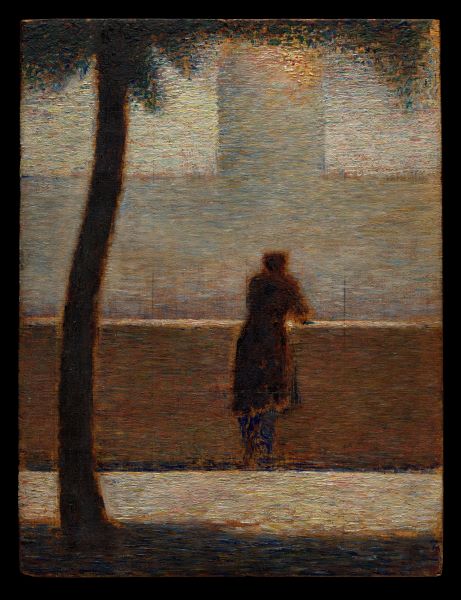

【胸壁にもたれる男(A Man Leaning on a Parapet)】ジョルジュ・スーラーメトロポリタン美術館所蔵

内なるまなざし

スーラ初期の傑作《胸壁にもたれる男》

パリのメトロポリタン美術館に所蔵される《胸壁にもたれる男》は、ジョルジュ・スーラがまだ無名であった1881年、22歳の若さで描いた油彩作品である。この絵画は、スーラの死後に残されたアトリエの目録に「パネル1番」と記録されていた。つまり、この作品は、画家が本格的な創作活動を開始する上で、最も初期に位置づけられるものの一つといえる。

一見すると、この小品は静かで控えめな印象を与えるかもしれない。しかし、作品の中には後のスーラ芸術の本質ともいえる幾何学的構成、明確な輪郭、光と影の微細な調整、そして深い内面性が、すでに萌芽として表れている。本稿では、この作品を通じてスーラの初期の志向、彼の美術的な革新の原点を探りつつ、19世紀末のパリという時代背景の中にそれを位置づけてみたい。

ジョルジュ・スーラは、31歳で早世したため、その画業は非常に短かった。しかし、その限られた時間の中で、彼は絵画史に燦然と名を残す成果を残している。彼の代名詞ともいえる「点描法(ポワンティリスム)」による大作《グランド・ジャット島の日曜日の午後》(1884–86年)以前、スーラは長い準備期間としての静謐な修練を重ねていた。

《胸壁にもたれる男》は、まさにその修業期に属する作品であり、彼がアカデミックな教育を受けながら、自らのスタイルを模索していた時期の所産である。モデルは明らかに一般市民の男性であり、構図は至って簡素である。男は手すりに体を預け、遠くの風景をじっと見つめている。その背後にあるのは、セーヌ川を挟んでルーヴル美術館の対岸に位置するフランス学士院のドームである。

この絵に描かれているのは、現実の都市風景であると同時に、深い内省の時間でもある。男性の姿は斜め後ろから描かれており、顔の表情は見えない。その沈黙の中に、スーラの芸術が目指した「思索する人間」の姿が浮かび上がる。

スーラの後年の作品では、人物や風景が明確な輪郭を持ち、まるで建築のように構成されている。《胸壁にもたれる男》においても、この構成力の萌芽がすでに見て取れる。

背景の壁、手すり、木々の葉、遠景に見えるドーム──これらの要素は、すべて明瞭な輪郭と平面的な処理で描かれている。色調はまだくすんだアースカラーが中心であり、のちの鮮やかな点描作品とは異なるが、それでも画面の中には慎重に配置された明暗の対比があり、光の変化に対する鋭い感覚が感じられる。

特に注目すべきは、葉の隙間からわずかに見えるフランス学士院のドームの表現である。それは画面のごく一部にすぎないが、都市の存在感と、人物の視線が向かう先の「意味」を象徴している。都市を背に、あるいはその先に何を見ているのか──鑑賞者の想像を誘う演出がなされている。

スーラの初期作品には、農民や労働者、あるいは都会の片隅にたたずむ人物が多く描かれている。それらの人物たちは、共通して静かに一人でいる。彼らは何かの作業に没頭していたり、あるいはただ思索していたりする。誰とも目を合わせず、声も出さず、ただ「そこに在る」だけの存在である。

《胸壁にもたれる男》もまた、そうした「孤独の人物」像の系譜に連なる。彼は物憂げに、あるいは目的もなく視線を投げているように見えるが、その背中からはどこか不思議な緊張感が漂う。それは、単なる日常の一場面ではなく、人間存在そのものへの問いかけであり、視覚による詩的瞑想でもある。

スーラは、後年になると公園、海辺、サーカスなどの賑やかな場面を描くようになるが、そこにいる人々もやはり無言で、ほとんど動きを見せない。《胸壁にもたれる男》は、そうした無言劇の原点に位置づけられる。

本作は、キャンバスではなく「木製パネル」に油彩で描かれている。これはスーラの初期の作品群に共通する特徴であり、当時の彼が伝統的な技法や素材に則りながら、自身の感性を試していたことを示している。

木製の支持体は、表面が滑らかで、細部を精密に描くことに適している。スーラのように構図を緻密に設計し、輪郭線を重視する画家にとっては理想的な素材であった。また、キャンバスと比べて小型の作品が多く、制作にかかるコストも少なかったため、学習用としても好まれた。

この技法的な選択は、彼の描く人物により一層の静謐さと集中力を与えている。粗野な筆致や奔放な色彩はここには存在しない。すべてが沈黙のうちに整理され、秩序立っている。それは、スーラがアカデミーで学んだ古典的な美意識と、独自の観察眼が融合した結果といえるだろう。

作品の背景に見えるフランス学士院のドームは、19世紀のパリを象徴する建築物の一つである。セーヌ川を挟んでルーヴルの対岸に位置し、知の中心として知られていた。この建築物が画面の奥に描かれていることは偶然ではなく、スーラの都市へのまなざしを象徴している。

1880年代のパリは、オスマンの都市改造を経て、近代都市としての姿を整えつつあった。鉄道網や街灯、カフェ文化、市民社会──そうした新しい都市の光景の中で、人々は新たな「個」の在り方を模索していた。スーラが描いたこの男性もまた、都市の一角で自らの位置を問い直す存在として提示されている。

《胸壁にもたれる男》は、一見すると地味で、過ぎ去った日常の一場面に見える。しかし、その中にはスーラの全芸術が凝縮されている。幾何学的構成、内省的な人物、慎重な光の調整、そして都市という空間への深いまなざし──これらすべては、のちの彼の代表作にも通じるものである。

そして何より、この作品はスーラの「見ること」への真摯な態度を私たちに伝えてくれる。彼は物を見るという行為を、単なる再現ではなく、知覚と思索の営みとしてとらえていた。その姿勢は、現代においても新鮮な問いを投げかける。

《胸壁にもたれる男》は、小さな絵画ながら、スーラという稀有な芸術家の「はじまり」を物語る静かな傑作である。時代を超えて、私たちの視線をとらえて離さないその沈黙には、確かに芸術の核心が宿っている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。