緑陰に差す光の構築

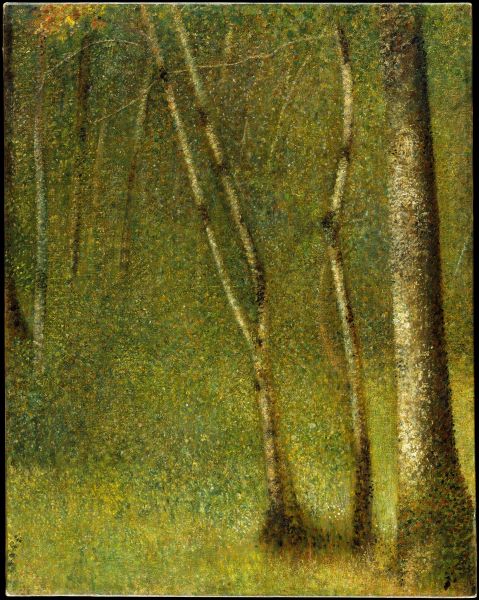

ジョルジュ・スーラの作品《ポントーバートの森》

19世紀末のフランス絵画において、ジョルジュ・ピエール・スーラは、ある種の異質な存在感を放っています。点描法(ポワンティリスム)の創始者として名高く、新印象主義(ネオ・インプレッショニズム)を牽引した彼は、光と色彩、そして構図に対する科学的かつ詩的な探究を生涯貫きました。

その代表作《グランド・ジャット島の日曜日の午後》や《アニエールの水浴》などのモニュメンタルな作品は広く知られていますが、それらの大作に至る前夜ともいえる時期に、スーラは豊かな自然のなかで静かに絵画の基礎を築いていました。今回取り上げる《ポントーバートの森(The Forest at Pontaubert)》(1881)は、そんな修業期に描かれた風景画のひとつです。

この作品には、後年のスーラを象徴する画面構成や色彩感覚の萌芽がすでにあらわれており、彼がどのようにして「点描の画家」として歩み出したかを考える上で、極めて重要な作品といえます。本稿では、《ポントーバートの森》に見られる自然描写の巧みさと、そこに込められた造形意識を、当時の文脈やスーラの画業全体の流れの中でひも解いていきたいと思います。

1881年の晩夏から初秋にかけて、スーラはパリ南東の小村、ポントーバートに滞在します。この地は、すでに19世紀中ごろにはバルビゾン派の画家たち、たとえばシャルル=フランソワ・ドービニーやカミーユ・コローらが頻繁に訪れていたことで知られた自然豊かな場所でした。スーラもまたこの地に惹かれ、約2か月の滞在のなかで数点の風景画を制作します。

当時、彼はまだパリの美術アカデミーで伝統的な写実を学んでいた段階にあり、理論的な色彩技法を確立する前の過渡期にありました。しかし、ポントーバートでの制作は、スーラにとって純粋に自然と向き合い、光と色と形の関係性をじっくりと観察するための貴重な実地経験だったに違いありません。

本作《ポントーバートの森》は、フランス語で「sous-bois」、すなわち「森の中の木立の下」や「林間の小道」と呼ばれる主題にあたります。このジャンルは、19世紀以降の風景画においてひとつの典型となり、光が差し込む木陰や斜面、苔むした小道など、微細な自然の表情を描く題材として多くの画家たちに愛されてきました。

スーラの描いた《ポントーバートの森》でも、木々の幹が垂直に立ち並び、奥へ奥へと続く緑の空間が広がっています。遠近感は抑制され、画面のほとんどを占める緑の諧調が目を引きます。一見すると単調に思える構図ですが、よく見ると、さまざまな種類の緑が点在し、細やかな変化を見せており、それらが視覚のなかでリズムを刻んでいます。

この「森の光景」において特筆すべきは、木の幹の並び方が一定の垂直性をもって描かれており、構造的なリズムを生んでいる点です。まるで音楽の拍子のように、幹の繰り返しが画面に調和と静けさを与えています。これは、後のスーラ作品にも通じる「秩序と平面性への志向」の初期的表現であり、自然をそのまま模写するのではなく、画面上で再構築しようとする意志の現れです。

本作の最大の魅力は、なんといってもその「緑の交響楽」とも言うべき色彩の精妙な使い方にあります。葉の色は一様ではなく、黄緑、青緑、深緑、あるいは逆光によってグレーがかったトーンも交えられています。それらがまるで光の粒子のように画面を彩り、森の中に満ちる空気感や温度までもが伝わってくるようです。

とくに注目したいのは、スーラがこの時期すでに「色彩分割」的な発想を用いているという点です。彼は後に、補色や色の対比関係を理論的に活用する点描法を確立しますが、この作品にもそれに通じる実践が見られます。例えば、緑の葉の合間には赤味を帯びた茶色がアクセントとして置かれ、視覚上のバランスを巧みに調整しています。

《ポントーバートの森》は、自然の風景を忠実に再現しているように見えながら、実際には非常に構成的に設計されています。木々の垂直線は、左右の余白や地面の斜めのラインと交錯し、画面に安定感とリズムを与えています。構図は写実の範疇を超え、視覚的構造物としての完成度を追求しています。

このような画面構築の志向は、のちの《アニエールの水浴》や《グランド・ジャット島の日曜日の午後》といった大作において、より顕著に展開されていきます。人物や風景がすべて一つの画面秩序のなかに統制され、静謐な空間として成立するあの独特の雰囲気は、この森の作品にすでに兆していたといえるでしょう。

興味深いことに、《ポントーバートの森》は現地での写生をもとにしながらも、実際の完成はパリのアトリエでなされたと考えられています。スーラはこの旅行に友人の画家アマン=ジャンとともに出かけ、帰京後、2人でシェアしていたアトリエにこもり、記憶とスケッチをもとに本作を仕上げたとされます。

つまりこの作品は、「見た風景」をそのまま描いたのではなく、「思い出された自然」あるいは「構想された森」なのです。現実と想像、外界と内面、その間をスーラは静かに往復しながら、絵画の中に新たな自然を築き上げたのです。

スーラといえば「点描」のイメージが強く、どうしてもそれ以外の作品は影が薄くなりがちです。しかしこの《ポントーバートの森》は、その「点描以前」のスーラがどれほど豊かな視覚的実験と内省的探究を行っていたかを雄弁に物語っています。

むしろ、点描という技法に到達するまでのこのような作品群こそ、彼の視覚芸術に対する探究心が最も鋭く、柔軟だった時期ともいえるかもしれません。あらかじめ理論化される以前のスーラには、感覚と理知、直感と構築がせめぎ合う、特有の緊張感が満ちています。

《ポントーバートの森》は、まさにそうした「発展途上の天才」が生み出した希少な果実であり、芸術家がひとつの様式へと結晶化する直前の、極めて詩的な揺らぎのなかにある作品です。

1881年、若きスーラが過ごしたポントーバートの森には、もはやあの木々も光も残っていないかもしれません。しかし、彼が描いた《ポントーバートの森》のなかでは、今も木立は静かに立ち、緑の光がきらめき続けています。

この作品に出会うとき、私たちはただ「森を観る」のではなく、「森を感じるとは何か」「自然と人間のあいだにある距離とは何か」といった問いに向き合うことになります。それは現代を生きる私たちにとってもなお、新鮮で普遍的な問いであるに違いありません。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。