静かな労働へのまなざし

――ジョルジュ・スーラ《草を刈る男》を読む

パリの都市生活を生きる市民たちを、冷静かつ秩序立てた構図で描き出した画家、ジョルジュ・ピエール・スーラ(1859–1891)。彼は「点描法(ポワンティリスム)」という革新的な技法を用いたことで知られ、新印象主義(ネオ・インプレッショニズム)の先駆者として美術史に名を残しています。

そのスーラが点描を確立する以前、まだ若き修行時代に制作した油彩画の一つに、《草を刈る男》(1881–82年)があります。小さな木のパネルに描かれたこの作品は、一見すると素朴な農村風景の一コマにすぎないかのように見えます。しかし、そこにはスーラという画家の眼差し、そして後年に展開される彼の革新性の萌芽がすでに宿っています。

1881年、スーラはまだ22歳。パリの美術学校(エコール・デ・ボザール)を離れたばかりの青年画家でした。この時期の彼は、ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルやピュヴィス・ド・シャヴァンヌなど古典的な画家の影響を受けつつ、独自の様式を模索していました。

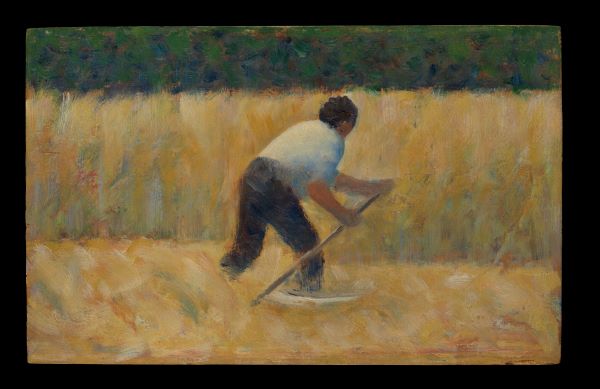

《草を刈る男》も、そのような模索のなかから生まれた作品です。画面には、広がる野原の中で草を刈る一人の男性労働者が描かれています。彼は腰をかがめ、鎌を使って地道に作業を続けている。その姿はどこか孤独で、周囲には他の人物も動物も存在しません。ただ、自然と人間の関係だけが静かに画面に収められています。

筆致はまだ点描ではなく、むしろ伝統的な写実主義に近いタッチであり、色彩もくすんだ土色や緑が基調。地に足のついた具象性と、労働者に対する真摯なまなざしが感じられます。スーラはすでに、この時点で自然と人間、風景と行為の関係に強い関心を持っていたことがうかがえます。

この作品が魅力的なのは、画面に描かれた男性労働者が、どこか英雄的にすら見える点です。彼は何かの物語を演じているわけでも、感情を露わにしているわけでもありません。ただ、与えられた労働に黙々と向き合っている。その姿勢に、静かな尊厳が漂っているのです。

19世紀末のフランス絵画において「労働者」を描くというテーマは決して珍しいものではありません。ジャン=フランソワ・ミレーやギュスターヴ・クールベらがすでに農民や労働者の生活を主題にし、リアリズムの確立に貢献していました。しかしスーラの《草を刈る男》は、それら先行者たちの作品とは異なり、物語性や政治性をほとんど排除しています。

この絵にあるのは、「仕事」そのものへの凝視です。労働はここでは感傷的に美化されているわけでも、社会問題として批判的に捉えられているわけでもない。むしろ、動作と姿勢のバランス、光と影の分布、構図の中での人物の配置など、絵画としての形式性が強調されています。スーラはすでに、視覚の構造に関心を向けていたことがこの作品からも見て取れるのです。

《草を刈る男》は、極めて静かな作品です。風もなく、音もなく、動きもほとんど感じられない。にもかかわらず、観る者の視線は不思議と画面の奥へと引き込まれていきます。それはスーラが巧みに用いた「構図の力」によるものでしょう。

画面は斜めに走る地面のラインによって二分され、男性の身体は画面の中心からやや右に寄せて配置されています。この配置によって、画面に緊張感と安定感が生まれています。身体の屈み具合や、腕の角度、道具の先端などにも幾何学的な調和が感じられ、のちのスーラ作品に共通する「数理的美学」の萌芽がここにあると言えます。

また、色彩は控えめながらも微妙に変化に富んでいます。草の緑、空気を含んだ灰色、土の茶色、それらがにじむように混ざり合い、画面に柔らかな調和をもたらしています。これらの色づかいは後年の点描技法に先立つ「色彩の分割と再構成」の意識の現れと解釈できるでしょう。

《草を刈る男》が特に興味深いのは、のちにスーラが発展させていく「点描法」や「分割主義」の原型となる感覚がすでに芽生えていることです。

ここではまだ明確な点描は見られませんが、細やかな筆致によって色が分割されて配置されており、観る者の視覚の中で色彩が融合するような効果が意図されているように感じられます。光が直接的に描かれるのではなく、色と形の関係性のなかで「感じさせる」仕掛けがなされているのです。

さらに、構図全体をひとつのリズムとして捉え、人物を単なる「モチーフ」ではなく、画面内の秩序を担う「要素」として扱う視点も、のちの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》(1884–86年)などの作品に明確につながっていきます。

つまり、《草を刈る男》は、伝統と革新の狭間で揺れながらも、確かに「次なるステップ」へと進もうとする画家の姿をとらえた、きわめて重要な転換点の作品だといえるのです。

この作品に描かれている「草を刈る男」には、名前も、物語も、顔さえもほとんどありません。しかし、スーラは彼を小さくも堂々と画面に配置し、その仕事ぶりを丹念に描いています。それは、「誰でもない誰か」への敬意の表れとも受け取れます。

スーラは、声高に社会正義を訴えることなく、名もなき労働者の姿を通して人間存在の普遍性に静かに迫っているのです。そのまなざしは、スーラ自身の早すぎる死(31歳で病没)によって一層切実さを帯びて感じられます。

この《草を刈る男》に込められたヒューマニズムは、後の時代のリアリズムとも、あるいは20世紀以降の芸術における「日常の詩情」にも通じていく普遍性を備えています。

《草を刈る男》は、スーラの華々しい代表作と比べれば、サイズも小さく、画面も地味で、一見すると通り過ぎてしまいそうな作品です。しかし、その静謐さのなかには、スーラのまなざしと探究が確かに息づいています。

若き画家が初めて筆をとって世界を描こうとしたとき、彼は「特別なもの」ではなく、「何気ない日常」の一断面に光を当てました。そして、その日常を絵画の中で永遠に留める方法を模索していったのです。

点描以前のスーラが、まだ筆で語っていた時代の息遣いが感じられるこの《草を刈る男》。それは「過渡期の作品」であると同時に、「出発点」として、今なお私たちに語りかけてきます。静かに、そして確かに。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。