パリの午後を描き出す革命的な筆触

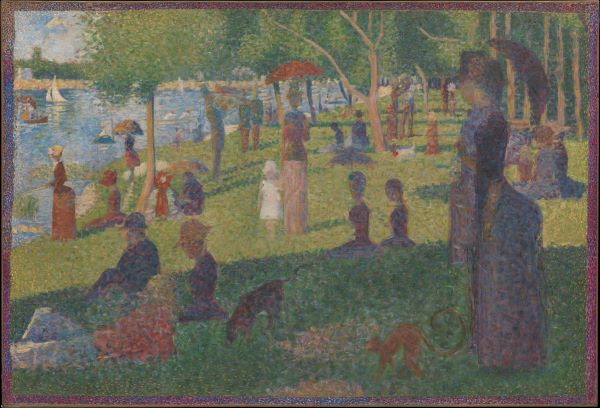

ジョルジュ・スーラの作品:《グランド・ジャット島の日曜日の午後》のための習作

19世紀後半、フランス絵画の世界に突如として現れた「点」で描く画家、ジョルジュ・スーラ。彼の名前を聞いてすぐに思い浮かぶのは、やはりあの巨大な風景画、《グランド・ジャット島の日曜日の午後》でしょう。パリの市民たちがセーヌ川沿いの小さな島で休日を過ごす穏やかな光景を、色彩豊かな「点」の連なりで表現したこの作品は、後に「新印象主義(ネオ・インプレッショニズム)」と呼ばれる革新的な運動の出発点となりました。

しかし、私たちが知るその完成作に至るまでには、数え切れないほどの素描や油彩による習作が存在します。その中でもとりわけ重要なのが、1884年に描かれた《グランド・ジャット島の日曜日の午後のための習作》(現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵)です。この作品は、構図、色彩、筆触の試行錯誤を経たスーラの絵画思考が如実に刻まれた貴重な過程の一端を示すものであり、単なる「下絵」ではなく、独立した美術作品として高く評価されています。

19世紀後半のパリは、産業革命と都市改造を経て急速に変貌を遂げていました。鉄道の発達は郊外へのアクセスを容易にし、休日に自然の中で過ごすことが中産階級の新しいレジャーとなっていたのです。《グランド・ジャット島の日曜日の午後》に描かれているのは、まさにそのような時代の新しいライフスタイルを象徴する情景です。

画面には、シルクハットを被った紳士や日傘をさす女性、ペットを連れた家族連れ、小舟に乗る人々など、さまざまな階層のパリ市民が集っています。彼らはそれぞれの仕草で何気ないひとときを過ごしていますが、同時に彼らの姿勢や配置にはある種の秩序と均衡が保たれており、まるで舞台装置のようでもあります。

本作のための習作においても、これらの登場人物たちはすでにほぼ完成作と同じ位置に配置されています。つまり、この段階でスーラはすでに全体の構成と視覚的バランスを慎重に計画していたのです。

この1884年の習作は、《グランド・ジャット島の日曜日の午後》(1886年、シカゴ美術館所蔵)の完成作に比べ、筆触がより自由で、色面がやや粗く、パッチワークのような表情を見せています。色彩は細かく分割され、互いに接しながらも明確な境界を持たず、視覚的には柔らかく融合して見えるよう工夫されています。

これこそが、スーラの画風の核心となる「分割主義(ディヴィジョニスム)」の萌芽です。分割主義とは、色彩を小さな筆触に分解し、それらを並列させることで、観る者の目の中で色を混合させるという理論的なアプローチです。スーラ自身は「点描(ポワンティリスム)」という呼び名を好まず、あくまで科学的根拠に基づいた「分割の原理」に基づく制作であることを強調しました。

この習作では、後の完成作ほど厳密に「点」が適用されているわけではありません。むしろ、まだ自由なタッチが残されており、スーラが徐々に新技法へと移行する過渡的な段階にあることを示しています。その意味で、この作品は彼の創造のプロセスを間近に見ることのできる貴重な資料なのです。

この習作からは、スーラがいかにして秩序と静けさ、そして視覚的な安定を求めていたかがうかがえます。スーラは、印象派の「一瞬の印象」や自然主義的な「感覚の再現」とは一線を画し、むしろ古典的な構築性と幾何学的な明快さを重視しました。

画面には、縦軸と水平線が明快に走り、人物たちは等間隔に配置され、木々や地平線もまた数理的に整理されています。こうした画面構成の根底には、スーラの美術に対する強い意志、つまり「科学と芸術の融合」がありました。彼はシャルル・アンリの色彩理論や、ミシェル=ウジェーヌ・シュヴルールの補色の法則を学び、それを自らの絵画制作に取り入れていたのです。

この習作には、そうした理論の実践がすでに表れており、赤と緑、青とオレンジ、黄と紫といった補色関係が随所に組み込まれ、画面に視覚的な張りと明快さをもたらしています。

一般に「習作」というと、完成作のための試行錯誤を行うための練習や下描きと捉えられがちですが、スーラのこの習作にはそれ以上の価値があります。完成作にはない柔らかさや温もりが感じられ、筆致もより開放的で、生き生きとしています。色彩の混ざり合いも未完成ゆえにむしろ豊かで、鑑賞者にとっては「完成作の裏側」にある芸術的直感と試行錯誤の痕跡を体験することができるのです。

また、この習作を観ることで、私たちはスーラの制作に対する緻密な計画性とともに、画家としての感受性や即興性にも触れることができます。完成作が「数学的な構築物」であるならば、この習作は「思考する手」としてのスーラの真摯な創作姿勢を感じさせるものと言えるでしょう。

21世紀を生きる私たちにとって、19世紀末のフランスの風景は遠い異国の物語かもしれません。しかし、スーラがこの習作に込めた視線――すなわち、科学と感性の統合、視覚現象への問いかけ、そして「見る」という行為そのものへの探求――は、現代の私たちにもなお鮮烈に響いてきます。

この習作が示すのは、「点」と「点」の間にある関係性の豊かさ、すなわち一見バラバラに見えるものの中に潜む秩序と調和です。それはまさに、混沌とした現代社会においても、私たちが芸術に求める「意味」や「つながり」の感覚そのものではないでしょうか。

スーラの習作は、私たちにこう語りかけます。「見るとは、ただ目で追うことではない。見るとは、世界を秩序づけることであり、そこに意味を見出す行為なのだ」と。

《グランド・ジャット島の日曜日の午後》のための習作は、決して完成作の影に隠れた存在ではありません。むしろそこには、スーラという画家の情熱と知性、そして未来を見据えた美術への問いかけが凝縮されています。この一枚を通じて、私たちは19世紀の画壇における技術革新の現場に立ち会い、同時に人間が「見る」ことの本質を改めて問う機会を得るのです。

何気ない「日曜日」の午後を描いたこの習作は、今なお、静かに、しかし確かな存在感をもって、私たちの視覚と心に訴えかけてきます。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。