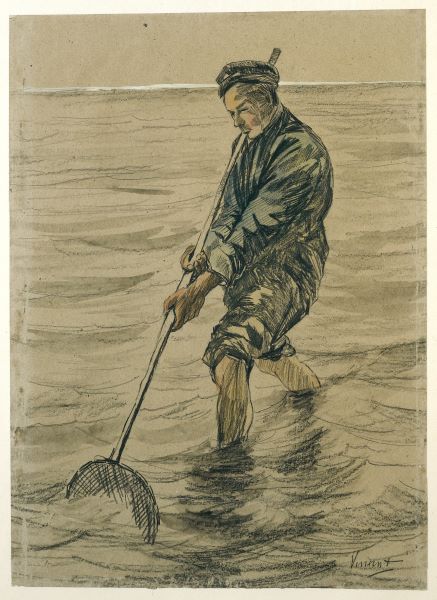

【貝採り漁師】フィンセント・ファン・ゴッホーアムステルダム国立美術館所蔵

参照

https://id.rijksmuseum.nl/200318124

海辺に生きる人々の姿を描く —— 《貝採り漁師》([推定]フィンセント・ファン・ゴッホの作品)

風の吹く浜辺で

一枚の素朴な素描がある。紙の上に描かれているのは、干潮の海辺で貝を採る二人の人物——おそらく漁師か、あるいはその家族だろう。彼らは道具を持ち、うつむきながら、海と陸のあわいを歩いている。周囲には何もなく、ただ風と光と広い砂浜が広がっている。

この作品《貝採り漁師》は、フィンセント・ファン・ゴッホによるものと考えられており、現在はオランダ・アムステルダム国立美術館に所蔵されている。紙のサイズは高さ469mm、幅337mm。用いられている画材は、鉛筆、黒チョーク、色付きブラシ、そして灰色の紙である。油彩でも水彩でもなく、身近な素材で描かれたこの作品は、華やかなゴッホの色彩作品とは対照的な静謐さを湛えている。

しかしその筆致と主題には、確かにゴッホらしいまなざし——すなわち、「日常を生きる人々」への深い共感と観察の眼差し——が息づいている。

まず、この作品には「Vincent van Gogh(possibly)」という注記がなされている。つまり、ゴッホ作である可能性は高いが、確定的な署名や記録がないため、研究者の間で帰属が保留されている状態である。だが、このような素描作品は、ゴッホがオランダ時代(1880年~1885年頃)に数多く制作していたことが知られており、画風や主題、素材の選び方などから見ても、彼の手による可能性はきわめて高い。

実際、ゴッホは画家として活動を始めた初期の頃、油絵よりもむしろ素描を重視していた。「まずは線を学べ」「形を理解せずして色に入るな」と彼自身が書簡で語っているように、彼は人物や農民の動き、衣服のしわ、自然の構造を正確に描くことを第一歩と捉えていた。

本作がその時期に属するものだとすれば、これは単なる写生以上の意味を持つ——すなわち、絵画の中核に「労働と生活の尊厳」を据えようとする、ゴッホの芸術理念の原点とも言えるだろう。

画面に登場するのは、二人の人物である。どちらも背を丸め、腰を落とし、何かを地面に探している。描写から見て、手には貝殻を入れるためのバスケットか袋を持っているようだ。その姿勢からは、重労働の気配が漂う。

彼らは名もない労働者であり、ただその日暮らしの糧を得るために波打ち際を歩いているにすぎない。しかし、ゴッホはそこに崇高さを見る。華やかな装飾や劇的なポーズなど一切なく、ただ自然とともに生きる人間の静かなたたずまいだけがある。これは、ゴッホが生涯を通じて描こうとした「人間の根源的な姿」であった。

ゴッホはこのような労働者をたびたび描いている。炭鉱労働者、農夫、織工、漁師、洗濯女。彼らに共通するのは、現代的な意味での「ヒーロー」ではないが、その生活と存在そのものに尊厳があるという点である。

《貝採り漁師》もまた、そんな名もなき人々への深い共感のまなざしから生まれた作品だ。

この作品は、鉛筆、黒チョーク、そして色付きのブラシによって制作されている。紙は灰色の色紙で、これは単なる支持体ではなく、陰影の効果を引き立てる重要な要素である。ゴッホはよく色紙を好んで使っていたが、それは白い紙に比べて中間調のベースを得られるため、ハイライトや暗部をより効果的に描き出せるからである。

まず鉛筆で下描きをし、構図や動きのガイドラインを描いた上で、黒チョークによって主要な線や陰影を強調。さらに、部分的に水筆や色ブラシでニュアンスを加えている。遠景の海や空、砂浜の広がりは、色を塗るのではなく、紙の地を活かすことで表現されている。

こうした「抑制された表現」によって、画面には深い静寂と余白が生まれている。これは、ゴッホが初期に学んだデッサン技法に忠実でありながら、色彩への感性を少しずつ育んでいく過程でもあったといえる。

また、ゴッホはこの時期、ミレーやドーミエといった写実主義の画家たちの素描に強い影響を受けていた。とりわけジャン=フランソワ・ミレーの農民画は、ゴッホの心に深く刺さった。彼は「ミレーは詩人だ。私は彼のように、日常を詩にしたい」と語っている。

この《貝採り漁師》もまた、日常の一瞬を詩情豊かに切り取った小さな叙事詩なのだ。

本作は、人物を中心にしながらも、風景の描写においても見逃せない工夫がある。海と空の境界はごくあいまいに処理され、まるで霧がかかったかのような視覚効果を生んでいる。砂浜には斜めの陰が走り、遠近法によって空間の広がりを感じさせる。

また、人物の配置は紙面の中央よりやや左に偏っており、構図にさりげない動きを与えている。これはゴッホが意識的に行った構成上の工夫であり、バランスを崩すことで、見る者の視線を自然に人物へと導いている。

このように、シンプルに見える構図の中に、洗練された視線誘導と空間構成が込められており、単なる素描として片づけるには惜しい完成度をもっている。

芸術のテーマには様々なものがある。神話や宗教、歴史的事件や王侯貴族の肖像。しかし、ゴッホはそれらとは無縁の題材——すなわち、「日常に生きる名もなき人々の姿」にこそ、絵画の使命があると信じていた。

彼は弟テオに宛てた書簡の中でこう語っている。

「私は人々の生活、働く姿、祈る姿、食事をする姿、そうした何でもない日常の情景にこそ、最も崇高な芸術的価値があると信じている」

《貝採り漁師》は、まさにこの信念の具現化である。何気ない一日、名もなき人々、そして繰り返される生活。その中にある詩と美を見出すまなざしが、ここにはある。

この作品は、現代の私たちにとっても大きな示唆を与えてくれる。華美でもなく、劇的でもない。だが、その「静かな視線」は、喧騒の時代に生きる私たちに「立ち止まって見つめること」の大切さを思い出させてくれる。

名もなき労働の姿、自然と共にある身体、風の吹く砂浜。これらは過去の風景であると同時に、今もどこかに存在する普遍的な人間の営みである。

フィンセント・ファン・ゴッホ(あるいはその精神を継ぐ画家)が描いたこの一枚は、そんな普遍の価値を、素朴な素材と抑制された表現のなかに、深く静かに宿している。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。