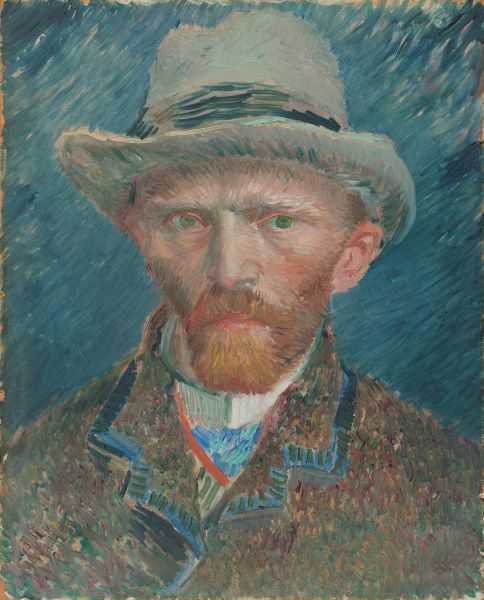

【自画像】フィンセント・ファン・ゴッホーアムステルダム国立美術館所蔵

- 2025/7/30

- 2◆西洋美術史

- アムステルダム国立美術館, フィンセント・ファン・ゴッホ, 自画像

- コメントを書く

パリの空気を纏った画家

フィンセント・ファン・ゴッホの作品《自画像》

孤独な芸術家、鏡の前に立つ

フィンセント・ファン・ゴッホは、生涯で30点以上の自画像を描いたことで知られている。それらは単にモデル代を節約するためだけではなく、自らの存在を画布に刻み込み、画家としての自己と向き合うための手段だった。鏡に映る自分を描くことは、芸術家としてのアイデンティティ確認であり、同時に、自己認識と創造行為が交錯する精神的実践でもあった。

1887年に制作された本作《自画像》(アムステルダム国立美術館蔵)は、そうした自己探求のなかでも特に重要な転換点を示す作品である。42cm×34cmという比較的小さなキャンバスに、ゴッホはパリでの経験と変化を凝縮し、まなざしの強さと色彩の調和によって、自らの新しい姿を写し取った。そこには、技術的な革新と精神的な格闘が共存している。

パリでの転機 —— 色彩との出会い

1886年、ゴッホは弟テオのもとに身を寄せ、オランダからパリへと移住した。それまでの作品は、レンブラントやミレーの影響を受けた暗く土臭いトーンが支配的であったが、パリでは印象派や新印象派といった革新的な芸術運動が興隆し、芸術界は色彩と光の探究で沸き返っていた。

モネ、ルノワール、シスレーといった画家たちの筆触の自由さ、そしてスーラやシニャックの科学的な色彩理論に触れることで、ゴッホは自身の表現の幅を飛躍的に広げていく。この《自画像》においても、背景や衣服に大胆な補色関係が使われ、単なる写実を超えた「視覚の印象」が画面を支配している。

背景の茶と青灰、服の青緑と赤茶、顔に浮かぶ赤みと緑のコントラストなど、これらは自然界には存在しないが、見る者の目に生き生きと映るように巧みに設計されている。これは、色彩そのものが感情を喚起する「主体的要素」として用いられている証左であり、以降のゴッホ作品に見られる色彩の心理的活用の萌芽でもある。

技法の革新 —— 筆触のリズムと構成

この作品でもっとも顕著な特徴は、筆致の扱いにある。ゴッホはこの頃、画面全体を構造化するための独自のリズムを編み出していた。それは点描のように一定の方向性と反復性を持ちながら、はるかに感情的かつ即興的である。

顔の輪郭には、肌の構造に沿ったうねるようなタッチが施され、まるで彫刻のような立体感が生まれている。背景には斜め方向の筆触が規則的に走り、人物と背景の分離を促すと同時に、画面全体に躍動感を与えている。こうした筆致は「見る」という行為に動的な要素を加え、単なる視覚的再現ではなく、「見ることそのもの」を描こうとする試みでもあった。

また、絵具の厚塗り(インパスト)も重要な技法だ。ゴッホは筆にたっぷりと絵具を含ませ、強い圧で画面に塗りつけている。ときにナイフのような道具でキャンバスに盛り付けることもあり、作品表面は凹凸と陰影を持ち、物理的な触感すら感じさせる。鑑賞者は絵の奥行きや構造だけでなく、素材の「物質性」そのものにも意識を向けさせられるのだ。

四、支持体と画材の選択 —— キャンバスと絵具の分析

近年の科学的調査によって、ゴッホが使用したキャンバスや顔料の詳細が明らかになってきている。本作に使用されたキャンバスは、パリで一般的だった中粒目のプレーンな麻布で、木製の支持枠に張られている。キャンバスの裏面にはしばしばパリの画材店のラベルが貼られており、それにより制作年代や購入経路の推定が可能となっている。

下地には石膏と動物膠を用いたごく薄いホワイトの地塗りが施されており、その上から直接油絵具が重ねられている。ゴッホはこの地塗りを活かすことで、筆致の立ち上がりや色の冴えを際立たせることを狙ったと考えられる。

顔料分析では、本作に以下のような色材が使われていることが判明している。

クロムイエロー:鮮烈な黄色。後年毒性が問題視されるが、当時は鮮やかさで人気。

バーミリオン:深みのある赤。高価であるが、印象的な効果をもたらす。

ウルトラマリン:顔や背景の青に使用。人工顔料ながら高い発色を誇る。

エメラルドグリーン:服や背景の緑。非常に発色が強く、当時の新しい技術に支えられた顔料。

鉛白:顔や肌のハイライト部に用いられた基礎色。

これらの顔料は、当時のパリで手に入る最新の画材であり、ゴッホは絵具の「化学的特性」と「視覚的効果」を体感的に理解して使いこなしていた。また、顔料の粒子の大きさや混色技術によって、見る角度や照明条件によって微妙に色彩が変化するという効果も狙っていたと考えられている。

ゴッホがこの絵に描いたのは、モダンな都会人としての自画像だった。襟付きのスーツ、整えられた髭、やや緊張した姿勢。これは明らかに「画家としての社会的ポーズ」であり、彼の内面的願望や理想像の投影とも言える。

しかし、その視線には演出では覆い隠せない誠実さと痛みが滲んでいる。パリの洗練に身を任せながらも、精神的には常に不安定で、孤立感を抱えていた彼の姿が、画面越しに伝わってくる。仮に描かれた外見が変わっても、その中に宿る「孤独な観察者」としての本質は変わらない。

この二重性、すなわち「見せたい自分」と「否応なく現れる真の自分」の交錯こそが、ゴッホの自画像の最大の魅力である。

六、絵画としての革新と、私たちへの問いかけ

この《自画像》は、単なる記録でも模倣でもない。画家が色彩、素材、構成、筆致、そして視線を通じて、自己というテーマに挑み続けた「芸術的実験」の集約である。そこには、従来の肖像画とはまったく異なる緊張感と革新性が息づいている。

そしてこの絵は、現代を生きる私たちにも強く語りかけてくる。スマートフォン越しに自分を映し出す行為が日常となった今日において、「本当の自分」とは何か、「私が見ている私は、他者に見えている私と同じなのか」という問いは、なお深い意味を持つ。

ゴッホは筆を通して、その答えのない問いと向き合った。そして描かれたこのまなざしは、130年以上の時を越え、今も変わらぬ重みで私たちに語りかけてくる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。