パブロ・ピカソ,国立西洋美術館,版画,展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

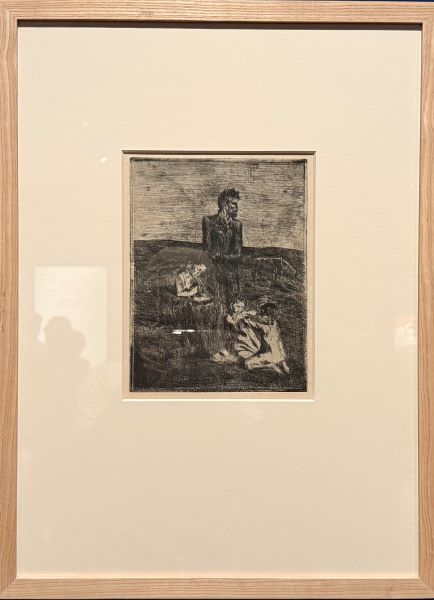

パブロ・ピカソの作品《貧しき人々》

沈黙のなかの人間賛歌

静寂に宿る尊厳

パブロ・ピカソの《貧しき人々》(1905年制作、1913年刷り)は、彼の版画初期における代表的なエッチング作品の一つである。画面には、食卓を囲む二人の人物がうつむき加減に座っており、その前には小さなパンが一つ置かれている。この簡素な構図に、なぜこれほど強い引力があるのだろうか。彼らの視線は合わず、語らいもない。だが、互いに肩を寄せ合いながら、同じ食事を共有しようとする気配から、強い絆が感じ取れる。

ピカソはこの作品を、彼の「青の時代(1901–1904年)」の延長線上にある表現として制作した。「青の時代」とは、親友の死に端を発し、人生の陰影に満ちた主題を、冷たい青色の絵の具で描いた彼の初期の様式である。本作には色彩がないが、画面に満ちる沈黙の気配はまさに「青の時代」のそれである。エッチングというモノクロームの技法が、登場人物たちの物言わぬ深い情感をよりいっそう際立たせている。

《貧しき人々》が制作された1905年は、ピカソにとって大きな転機の年である。「青の時代」を経た彼は、徐々に色彩を取り戻し、「ばら色の時代」と呼ばれる、より軽やかで詩的な作風へと移行していく途上にあった。その意味で本作は、まさに二つの時代のあいだに生まれた「橋」のような存在である。

「青の時代」に描かれた人物たちは、多くが哀しみに打ちひしがれ、疎外された社会の周縁にいる人々だった。盲人、囚人、孤児、貧しい母子――彼らは誰からも注目されず、光の当たらない場所にいた。しかしピカソは、彼らに画家としてのまなざしを注ぎ、作品の中心に据えた。そのまなざしは決して感傷的でも、同情的でもない。むしろ、彼らの内に秘められた精神の強さや、生きることの厳粛さを、ある種の敬意を込めて捉えている。

本作の登場人物も、その延長線上にある。どこか疲れたような二人の顔つきには、生活の苦しみがにじむ。だが同時に、彼らのあいだには確かな連帯感がある。小さなパン一つを前に、互いを責めることもなく、静かに時を過ごすその姿は、人間の尊厳をしっかりと保っている。

ピカソは、版画という技法に早くから強い関心を持っていた。《貧しき人々》は、彼が初めて本格的に取り組んだ銅版画《貧しき食事》(1904年)に続く作品であり、その技術的成熟が感じられる。エッチングとは、銅板の表面にニードルで絵を描き、酸で腐食させて線を刻む技法である。描線の表現力と、線の繊細さが求められるこの技法は、ピカソにとって自らの内面を彫り出す格好の手段となった。

本作では、人物たちの衣服のしわ、顔の輪郭、視線の落ちる先など、すべてが非常に抑制された線で描かれている。その控えめな筆致こそが、彼らの静けさを生み出している。むしろ何も描かれていない空白、つまり食卓の周囲の余白の多さが、沈黙の響きをより深くしているともいえる。

また、エッチングという版画形式は、繰り返し刷ることが可能であるが、それによって一つのイメージが人々に広く伝播する可能性をも秘めていた。1913年にこの作品が刷られたという事実は、ピカソがこの静謐なイメージを後年になっても再び世に問おうとした姿勢を示している。

《貧しき人々》が描かれた背景には、20世紀初頭の社会的不安がある。産業化が進む一方で、労働者や移民の生活は苦しく、格差は拡大していた。ピカソ自身、スペインからフランスに渡った移民であり、モンマルトルの安宿を転々とする生活を送っていた。そうした実体験が、彼の絵に描かれる人物たちをただの「題材」ではなく、「共に生きる存在」として扱わせたのだろう。

ピカソは、いわば近代における人間の孤独と困窮を、個人的体験に根差した感覚で捉えていた。それは、後年の作品――とくに戦争の悲惨さを描いた《ゲルニカ》(1937年)などにも受け継がれていく、ピカソの根源的な人間観の核といえる。本作は、そうした社会への問いかけを、怒りや激しさではなく、深い沈黙と共感のかたちで表現している。

《貧しき人々》は、同じく初期の銅版画作品である《貧しき食事》(1904年)としばしば比較される。《貧しき食事》では、視覚的に似た構成――二人の人物と食卓とパン――が描かれているが、そこでの人物たちはさらに内向的であり、全体に漂う緊張感が強い。対して《貧しき人々》では、もう少し穏やかで、心のつながりが明確に感じられる。

この変化は、ピカソの感情や表現のあり方に生じた微妙な変化を示しているように思える。《貧しき人々》では、困窮がテーマでありながらも、そこに希望のかけらのようなものが見出される。それは、物質的には満たされなくとも、人と人とのつながりのなかに生まれる希望である。

美術館で本作を目にすると、原画が持つエッチングならではの線の鋭さや紙の質感が感じられ、印刷物では得られない独特の空気感を味わうことができる。ピカソのような巨匠の「静けさ」の作品に直に触れる機会はそう多くはないが、本作はそうした希少な体験を提供してくれる。

今日、《貧しき人々》を前にするとき、私たちは何を感じるだろうか。貧しさや困窮は、かつての歴史的状況だけの話ではない。現代社会にも、見えにくいかたちで同様の孤独や疎外は存在している。むしろSNSや情報過多の時代において、人と人の関係性が希薄になっている今こそ、この作品の静謐な「共にあること」の姿は新たな意味を持つのではないだろうか。

ピカソは、無名の人々に目を向けることで、人間とは何かを問い続けた。その営みは、美術の歴史の中でも稀有なものとして今なお尊敬を集めている。彼が描いたのは「貧しい人々」ではなく、「豊かな魂を持つ人々」であったといえるかもしれない。

《貧しき人々》は、ピカソの静かな人間観がにじみ出た、珠玉の小品である。激しい情熱や鮮烈な造形で知られる彼の代表作群とは一線を画しながらも、その本質を見つめるまなざしは変わらない。沈黙のなかに光る、誠実な共感。だからこそ、この作品は時代を超えて人々の心に語りかけ続けている。

――人間とは、誰かとともにパンを分かち合う存在である。そのことを、ピカソは何も語らずに教えてくれているのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。