パブロ・ピカソ,国立西洋美術館,版画,展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

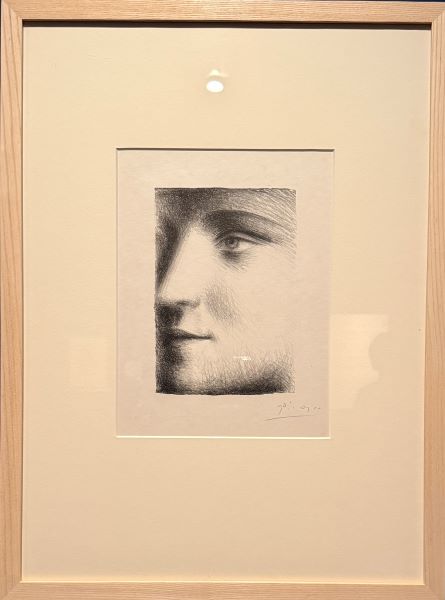

パブロ・ピカソの作品《顔》

見ることの本質を問うリトグラフの実験 ―

20世紀最大の芸術家パブロ・ピカソの作品群は、その多様さ、革新性、そして執拗な探究心において他の追随を許しません。彼が生涯にわたって追い求めたテーマのひとつが、「顔」あるいは「人の姿」です。1928年に制作されたリトグラフ作品《顔》(国立西洋美術館所蔵)は、そうしたピカソの探究のひとつの到達点であり、同時に未来への飛躍でもあります。

この作品は一見すると簡潔な線描にすぎないように見えます。しかし、その簡素さの背後には、当時のピカソが取り組んでいた造形上の実験や、芸術表現における本質的な問いが凝縮されています。

1928年という年は、ピカソにとって重要な節目のひとつです。この時期の彼は、1920年代半ばから顕著になる「新古典主義の時代」を経て、再び抽象的な造形言語に挑戦していました。

特に注目すべきは、彫刻家フリオ・ゴンサレスとの共同制作が始まるなど、彫刻や金属による線的構成に興味を示していたことです。彼はこの頃、「描くこと」と「彫ること」の境界を再考し、「線」という要素に強い関心を寄せていました。

このような文脈の中で制作された《顔》は、線を用いた表現の可能性を追求する一連の試みの中に位置づけることができます。それはもはや写実的な顔ではなく、象徴としての「顔」、あるいは「顔」という概念の記号化を目指した作品なのです。

《顔》はリトグラフという版画技法で制作されています。リトグラフ(石版画)は18世紀末に発明された比較的新しい版画技法で、描画者が石版あるいは金属板の表面に直接クレヨンや油性の筆などで描き、化学処理を通して版とするものです。その特徴は、筆致や線の微妙な表情を高い精度で再現できる点にあります。

ピカソは生涯にわたりさまざまな版画技法を試しましたが、1920年代にはとりわけリトグラフに強い関心を抱いていました。彼にとってリトグラフは、絵画における筆の運びやドローイングの自由さを維持しつつ、複数の作品を生み出すことができる理想的な媒体だったといえます。

《顔》においても、彼は線の強弱や途切れ、配置のバランスを巧みに操り、単なる複製印刷ではない、個性を宿した一点物のような版画作品を作り上げました。

この作品《顔》を実際に目にすると、その造形の極端な簡潔さに驚かされます。顔を描いたとはいえ、そこにあるのは円や楕円、直線や曲線が幾つか組み合わさっただけのように見えるかもしれません。鼻、口、目、輪郭といった要素は、あくまで示唆されているだけで、写実的な再現は意図されていません。

たとえば、顔の輪郭は1本の線で象られ、そこに目が二つ、鼻に相当する垂直線、そしてごく簡素な口が描かれているだけです。中には左右非対称で、片方の目だけが強調されていたり、あるいは目と口が顔の枠の外に突き出ていたりすることもあります。このような構成は、顔という形象を抽象化しながらも、見る者の意識の中にはっきりと「人間の顔」というイメージを浮かび上がらせます。

ここにこそ、ピカソの本領が発揮されているのです。彼は人間の知覚がいかに「わずかな手がかり」から「全体像」を再構成するかを知っており、その心理的な働きに寄り添いながら、最小限の線で最大限の情報を伝える術を心得ていたのです。

ピカソが描いたこの「顔」は、単なる人物の肖像ではありません。むしろ、顔という構成要素の中に、人間存在の象徴としての意味を見出そうとする試みに他なりません。

顔は、人間が他者を認識し、感情や個性を読み取るもっとも直接的な部位です。それゆえに、芸術においても顔はつねに重要な主題であり続けてきました。しかしピカソは、顔を写実的に再現することよりも、「顔が持つ記号性」「顔という形式が成立する最小単位」にこそ関心を抱いていたのです。

1920年代以降の彼の多くの作品では、顔が歪み、断片化され、時には複数の視点から同時に描かれるなど、一種の「認知の実験」として描かれています。《顔》もその例外ではなく、我々が「顔」だと認識するために必要な要素を再構成・再配置することで、人間の視覚と知覚の限界を問いかけているのです。

この《顔》は、美術史においても重要な位置を占めます。なぜなら、それは20世紀美術が抽象や構成主義、シュルレアリスムなど多様な方向に分岐していく中で、ピカソが線というもっとも原初的な要素に立ち返り、造形の根源に迫ろうとした試みの結晶だからです。

また、リトグラフという複製芸術の形式を用いながら、そこにオリジナルの精神性を込めようとした点でも注目されます。ピカソにとって版画は、商業的な再生産ではなく、創造のもう一つの現場だったのです。

この《顔》は、のちのピカソが展開する「顔の変形」や「人物像の記号化」といった試みにも先駆的な役割を果たしており、キュビスムの成果をさらに推し進める形で、新たな芸術言語を模索する過程の中に位置づけることができます。

現在、この作品は東京・上野の国立西洋美術館に収蔵されています。松方幸次郎の収集活動を起点に形成されたこの美術館は、19世紀から20世紀にかけての西洋美術の流れを日本に紹介する役割を担ってきました。

その中でピカソ作品の存在は、近代から現代へと移り変わる美術史の大きな潮流を体現するものとして、重要な位置を占めています。《顔》はその代表格の一つであり、日本におけるピカソ理解、さらには近代芸術理解の礎ともなる作品なのです。

来館者はこの小さな版画を通じて、ピカソが「見ること」「表すこと」の根源にどのように向き合ったのかを、静かにそして深く味わうことができます。

パブロ・ピカソの《顔》(1928年制作、)は、見過ごしてしまいそうなほど簡潔な線によって描かれています。しかし、その簡素さこそが彼の芸術の核心であり、「本質だけを残す」という行為の極北なのです。

ピカソはこの作品を通して、顔とは何か、見るとは何か、そして芸術とは何かという根源的な問いを私たちに投げかけています。その問いは、時代を超えて今日の我々にもなお鋭く響き続けているのです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。