展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

ピカソ最晩年の幻想劇場

《1968年5月16日VI》に見る群像と記憶の戯れ

ある日付を刻んだ銅版画の一枚

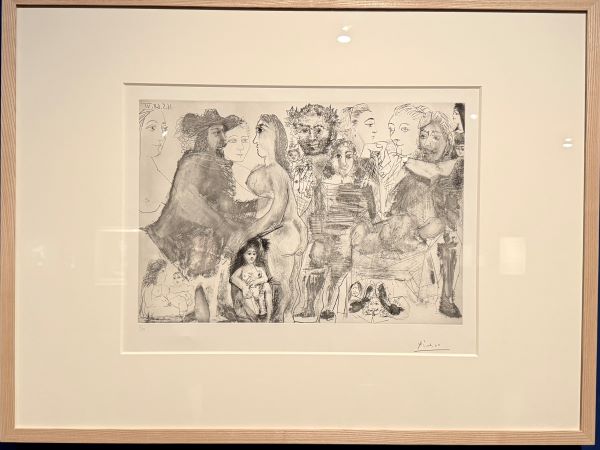

パブロ・ピカソ(1881–1973年)の《1968年5月16日VI》は、その題名が示す通り、1968年5月16日に制作された作品である。この作品は、彼が88歳のときに精力的に取り組んだ《347シリーズ》という大規模な銅版画連作のうちの一点である。1968年3月から10月にかけて制作されたこのシリーズは、全部で347点という驚異的な数にのぼり、ピカソの創造力が老年期にも衰えるどころか、より自由で挑戦的な高みに達していたことを示している。

本作《1968年5月16日VI》は、エッチングとドライポイントの技法を用いて制作された。画面には、まるでベラスケスやレンブラントといった古典的巨匠たちの作品から飛び出してきたような衣装の男女、現代的な女性の横顔、ピエロや騎士のような人物など、時代も空間も異なる雑多なキャラクターたちが一堂に会している。だが彼らは、互いに視線を交わすこともなく、まるで別々の次元に存在しているかのように見える。

《1968年5月16日VI》は、通称《347シリーズ》と呼ばれる大連作の中の一点である。1968年、ピカソはわずか7か月の間に347点の銅版画を制作した。その膨大なエネルギーと精力的な制作速度は、当時の周囲を驚愕させた。作品群は番号順に整理され、それぞれの日付が記されているが、タイトルらしいものは付けられていない。まさに「日付がタイトル」となっているのだ。

このシリーズには、神話、古典、オペラ、サーカス、闘牛、性、芸術家とモデルなど、多彩な主題が繰り返し現れ、ピカソの記憶と想像力が自在に交錯している。《1968年5月16日VI》もその一環として、特定の主題を描くというより、ピカソの内部に渦巻く「ヴィジョン(幻視)」を転写するかのような感覚で作られている。

347点の全体像を見れば、このシリーズが一種の「人生回顧録」のような役割を果たしていることがわかる。ピカソが生涯に愛したあらゆる視覚モチーフ、文化、女たち、絵画様式が一堂に会しており、それはまるで巨大な幻想劇場=“ピカソ座”の上演のようでもある。

《1968年5月16日VI》に描かれているのは、複数の人物が並んでいる群像構成であるが、それぞれの人物は、衣装、体の向き、大きさ、視線などの点で全く統一感がなく、互いに無関係に見える。ある者はバロック時代の豪奢な装いをし、ある者は現代的な髪型をして、ある者は顔を伏せ、ある者は観客をまっすぐに見返している。

この「統一感のなさ」は偶然の産物ではなく、ピカソが意図的に導入した「異時同図法」とも言える構成である。ベラスケスの《ラス・メニーナス》や、レンブラントの自画像、あるいはルーベンスの劇的な構図など、西洋絵画の時間的・空間的複層性をピカソは徹底的に再構築している。

ピカソのこのような構成法は、まるで夢の中の光景のようだ。夢では、時間が断絶し、空間が歪み、矛盾したものが共存する。ピカソは、この「夢的構造」を版画というメディアにおいて明確に意識的に展開したのである。

《1968年5月16日VI》では、エッチング(腐蝕銅版画)とドライポイント(直刻銅版画)の両方の技法が用いられている。エッチングは細密な線描に向いており、ドライポイントは柔らかく深い陰影を生み出す。この二つの技法を組み合わせることで、ピカソは複雑な質感と立体感を版上に構築することが可能となった。

本作でも、その技法の効果は明確に表れている。人物たちの衣装のレースや皺、髪の毛の柔らかさ、あるいは陰影による距離感など、驚くほど精密に描き込まれている一方で、一部の線は大胆で粗く、即興的な印象すら与える。

この「精緻さ」と「即興性」の混在は、ピカソ特有の芸術的態度を示している。晩年の彼は、技巧のための技巧に陥ることなく、むしろ「描く喜び」「刻む快楽」といった遊び心を全面に押し出している。彫刻家でもあったピカソにとって、銅版を刻む行為そのものが「触覚的創造」の延長だったのだ。

画面に登場する人物たちは、まるで舞台に立つ俳優たちのようである。彼らは互いに対話せず、ひとりひとりが別の劇を演じているようでもある。ある人物は観客に向けてポーズを取り、別の人物はうつむき、第三の人物はどこか遠くを見つめている。そこには一貫した物語はなく、断片の積み重ねによって全体が構成されている。

これは、ピカソが人生を「多重劇場」として捉えていたことを示していると言えるだろう。人生には、常に複数の出来事が並行して進行している。喜びと悲しみ、愛と別れ、希望と諦念、過去と未来——そうした矛盾と多層性を、ピカソはこの群像のなかに閉じ込めたのである。

また、扮装の人物たちがベラスケスやレンブラントの作風を思わせるのも注目すべき点である。ピカソは若い頃から古典絵画を徹底的に模写し、解体してきた。ここでは、巨匠たちへのオマージュであると同時に、「過去の亡霊たち」として彼らを舞台に呼び寄せているようでもある。

ピカソは一貫して絵画を中心に活動してきたが、版画への関心も非常に深く、生涯にわたり2,000点以上の版画作品を残した。その中でも、晩年の《347シリーズ》は、特に密度と物語性において頂点をなすものである。

彼にとって、版画とは単に複製技術の一手段ではなかった。むしろ、紙やカンヴァスとは異なる「抵抗」のある銅版に対して、自らの意識を刻みつけていく行為そのものが重要だった。刻むことは記憶の作業でもあり、自己との対話でもあった。

《1968年5月16日VI》に見られる群像は、ピカソ自身の内面の「人物カタログ」でもある。過去に出会った人々、愛した女性たち、憧れた芸術家たち、あるいは夢の中の幻像たち。彼らが一堂に会する場こそが、銅版という小宇宙だったのである。

《1968年5月16日VI》は、一見して一貫した物語を持たないように見える。しかし、その断片の連なりが、かえって深い余韻と想像の余地を観る者に与える。そこには、ピカソという「芸術の演出家」が仕掛けた無数の伏線と仕掛けが隠されている。

見る者は、どこを焦点にすべきか迷いながらも、やがてその混沌のなかに秩序を見出していく。まるで、時間の迷宮をさまようように。そして最後に感じるのは、「これもまた人生(セ・ラ・ヴィ)」という静かな納得かもしれない。

ピカソにとって、晩年の芸術は「回顧」ではなく「現在進行形」だった。《1968年5月16日VI》は、彼の中に渦巻く過去・現在・未来すべてのヴィジョンを凝縮した群像絵巻であり、見るたびに新しい登場人物が語りかけてくる、生きた演劇空間なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。