【座る若い男】パブロ・ピカソー東京ステーションギャラリー所蔵

- 2025/7/28

- 2◆西洋美術史

- パブロ・ピカソ, 東京ステーションギャラリー

- コメントを書く

展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

若きピカソ、青春の輪郭

作品《座る若い男》(1899年)をめぐるまなざし

紙に刻まれた青春の肖像

パブロ・ピカソは、20世紀美術の巨人として知られ、キュビスムをはじめとする革新的なスタイルで美術史に計り知れない影響を与えた画家です。その一方で、彼の10代後半から20代前半にかけての初期作品群は、技巧の確かさ、対象への鋭い観察力、そして人間存在への真摯なまなざしを見せるものとして、静かに深い魅力を湛えています。

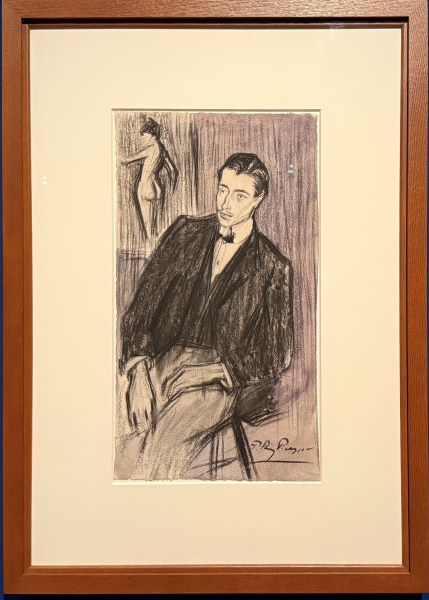

1899年に制作された《座る若い男》(木炭・水彩/紙、東京ステーションギャラリー所蔵)は、まさにそうしたピカソの若き日を象徴する作品の一つです。柔らかな紙の上に、木炭の確かな線と、淡く抑制された水彩が重ねられ、静かにこちらを見つめる若い男性の姿が描かれています。シンプルでありながら、そこには緊張感と詩情が同居し、見る者の想像力を刺激します。

《座る若い男》のモデルが誰なのかについて、明確な記録は残されていません。しかし、1899年当時のピカソは、バルセロナの芸術学校「ラ・ロニャ」に通っており、また「エルス・クアトレ・ガッツ(Els Quatre Gats)」という芸術家カフェを拠点に、若い芸術家仲間たちと日々交友を深めていました。

そのような背景から、この「若い男」も、ピカソの身近にいた同世代の学生、詩人、知識人、あるいは友人の一人であった可能性が高いと考えられます。表情にはある種の沈思や抑制された感情があり、ポーズは自然体でありながらも、内面に豊かな思索を抱えているように見えます。

それは、ピカソ自身がその時期に感じていた「青春の不安」や「孤独」といった感情を代弁するかのような姿でもあります。モデルが誰であったか以上に、この肖像が「時代の青年像」として普遍的な意味を持っていることこそが、本作の核心なのです。

この作品は、キャンバスではなく紙に描かれており、使用された画材は木炭とごく薄く塗られた水彩です。ピカソにとって、デッサンや紙上のスケッチは、彼の表現の出発点であり、また終生追求し続けた形式でもありました。

木炭による輪郭線は素早く、しかし的確に人物の構造を捉えています。顔の周辺や腕のあたりには柔らかな陰影が施されており、それが形態を立体的に浮かび上がらせています。一方で、水彩はごく淡く抑えられており、肌や衣服の一部にのみ着色されていることから、全体としては非常にシンプルな印象を与えます。

この抑制された表現こそが、むしろ人物の内面を際立たせています。描かれているのは、ポーズや表情以上の「存在感」であり、まるでモデルの呼吸や沈黙までもが画面から立ち上がってくるようです。

1899年のバルセロナは、スペインのなかでも特に文化の先端を走る都市でした。ガウディをはじめとする建築家たちが近代主義(モダニスモ)を推進し、文学や音楽、美術の分野でも新しい運動が芽吹いていました。

ピカソはこの都市で、急速に知的・芸術的成長を遂げていきます。彼は正規の美術教育を受けるかたわら、エルス・クアトレ・ガッツの常連となり、詩人、画家、哲学者たちと夜通し議論を交わしていました。ここでの経験が、彼の芸術観を根本から形作ったと言っても過言ではありません。

《座る若い男》に描かれている沈静な雰囲気は、こうした知的な環境に身を置いていたピカソ自身の姿と重なります。友人をモデルにしながら、実のところピカソはこの肖像に、自身の姿――迷い、葛藤しながらも何かを掴もうとする青年の精神像――を重ねていたのかもしれません。

この作品が描かれた1899年は、ピカソがいわゆる「青の時代」(1901–1904)に突入する直前の時期にあたります。この「青の時代」は、彼がパリで生活を始めた頃に本格化し、青を基調にした作品群によって、貧困、孤独、喪失といったテーマが描かれました。

《座る若い男》にも、青の時代に通じる精神性がすでに萌芽として表れています。抑えられた色調、思索的な表情、余白を活かした構成などが、後の作品に見られる感情の深層を予感させるのです。そこには、「人物を描く」という行為が、単なる写実ではなく、精神の表出であるという芸術観が垣間見えます。

このように見ると、本作は青春の肖像であると同時に、芸術家ピカソの「精神の手帳」のような役割をも果たしていたのではないでしょうか。後の大作に先立って、彼がどのように人間の内面を凝視し、かたちにしようとしていたのかを読み解く手がかりとなります。

現在この作品は、東京駅丸の内駅舎内にある東京ステーションギャラリーに所蔵されています。クラシックな建築の中に佇むこの美術館は、日本国内では珍しく、近現代美術を小規模ながら丁寧に紹介する空間として知られています。

ピカソのような巨匠の作品を、白い壁ではなく、歴史ある煉瓦壁の展示空間で見ることは、作品に対するまなざしにも自然と深みをもたらします。この《座る若い男》も、静けさの中に力を湛える一作として、訪れる人に密やかな感動を与えているに違いありません。

また、紙媒体のデッサンや水彩作品は、油彩画と比べて繊細であり、展示期間が限られることもしばしばです。その意味でも、本作が日本に所蔵されていることの意義は大きく、ピカソの若き日の精神に触れる貴重な機会となっています。

《座る若い男》は、特別なエピソードを持つ肖像画ではないかもしれません。画面は静かで控えめであり、華やかさとは無縁です。しかし、だからこそ、そこに宿る時間の深みと、若きピカソの真剣なまなざしが私たちの心を打つのです。

描かれた人物が誰であるかを越えて、この作品は「青春の肖像」であり、「思索する人間」の普遍的な姿を示しています。そしてそれは同時に、芸術がいかにして日常の断片を永遠に変えるのかという問いへの一つの答えにもなっています。

パブロ・ピカソという巨人の、最も静かで、しかし最も率直な作品のひとつ。そこには、芸術の原点が、たしかに息づいています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。