展覧会「ピカソの人物画」

会場:国立西洋美術館

会期:2025年6月28日[土]-10月5日[日]

古典との対話

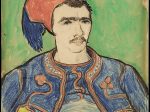

ピカソの作品《女性の肖像(クラーナハ(子)による)》

ピカソの終わりなき挑戦

20世紀最大の芸術家の一人とされるパブロ・ピカソは、生涯にわたって芸術の形式と表現の限界に挑み続けた画家である。青の時代、バラ色の時代、キュビスムの創始、シュルレアリスムとの接触、陶芸や版画への傾倒など、彼の作風は一定の枠に収まることがなかった。その長い創作人生のなかで、1950年代後半のピカソは、過去の巨匠たちとの「対話」に新たな情熱を注いでいた。

本稿で取り上げる《女性の肖像(クラーナハ(子)による)》は、1958年に制作されたリノカットによる作品であり、16世紀ドイツ・ルネサンスの画家ルカス・クラーナハ(子)の代表作《女性の肖像》(1564年)に直接触発されたものである。ピカソはこの古典的な肖像画を、自身の視覚言語によって再構築し、新たな生命を吹き込んだ。

本作は単なる模倣や引用にとどまらず、「古典」と「現代」、「伝統」と「実験」が交差する地点に立つ野心作であり、ピカソ芸術の核心に迫る鍵を秘めている。本エッセイでは、この作品を通してピカソが何を見出し、どのように表現しようとしたのかを探っていく。

まず、本作の着想源となったルカス・クラーナハ(子)による《女性の肖像》(1564年)について簡単に触れておこう。クラーナハ(子)は、父クラーナハの工房を引き継ぎ、ルター派ドイツで数々の肖像画や宗教画を制作した画家である。

《女性の肖像》は、豪華な衣装と宝飾をまとった上流階級の女性を描いた典型的なルネサンス肖像であり、正面に静かに佇む姿からは、威厳と気品が漂っている。豪奢な装飾品、幾何学的な構図、そして静謐な顔立ちは、この時代の美の理想を端的に表現している。

ピカソは1958年、この絵画の複製図版を、長年の友人であり美術商でもあったダニエル=アンリ・カーンワイラーから贈られた。ピカソはこれに強く刺激を受け、まったく異なる技法と視点から、まったく新しい《女性の肖像》を生み出したのである。

ピカソがこの作品に用いたリノカットは、リノリウムと呼ばれる柔らかい素材に彫刻刀で版を彫り、インクをつけて紙に刷る版画技法である。木版画と似ているが、より滑らかな面を持ち、彫刻が容易であるという特徴を持つ。

1950年代後半のピカソは、この技法に強い関心を抱き、数多くのリノカット作品を制作している。《女性の肖像(クラーナハによる)》はその代表作のひとつであり、彼が多色刷りのリノカットに本格的に取り組んだ初期の試みである。特に注目すべきは、本作が5版を用いた多色刷りである点である。

通常、版画では色ごとに別々の版を用意するが、ピカソはそれを一枚のリノリウム板に彫り直しながら一色ずつ刷っていく「減法的多色刷り」を採用しており、非常に高い精度と計画性が求められる手法である。

こうした技術的な挑戦により、クラーナハの細密な表現を再現しながらも、色彩や形態において大胆な再構築がなされている。つまりピカソは、過去の名画の写しではなく、「版を通して描く」という新たな創作の場として古典に向き合ったのである。

この作品の最も特徴的な要素は、女性の顔に見るピカソ特有の視覚解体である。クラーナハの原作では、女性はまっすぐ正面を見つめているが、ピカソの描く女性は、一見すると正面向きのようでありながら、顔の左半分は横顔となっている。これは、キュビスムで確立された「複数の視点の統合」というピカソの芸術的原理の応用である。

彼はここで、1人の人物を一つの視点から見るのではなく、「見る」という行為そのものを多角的に表現しようとした。この顔のねじれや分裂は、単なる抽象化や奇抜さを狙ったものではなく、「視覚の構造」を問い直す思索の産物なのである。

また、顔に施された強い輪郭線、幾何学的な簡略化、明快な色面分割は、クラーナハの絢爛な写実性とは対照的であるが、同時にその装飾性を別の形で継承しているとも言える。ピカソにとって、古典の形式美は「表面をなぞるもの」ではなく、「根底にある秩序や思想をどう解体し、再創造するか」という挑戦の対象だったのだ。

ピカソは生涯を通じて過去の巨匠たちの作品にインスピレーションを受け、それを独自に解釈・再構成する作品を数多く制作した。ベラスケスの《ラス・メニーナス》、ドラクロワの《サルダナパールの死》、マネの《草上の昼食》など、いずれも西洋絵画の金字塔とされる作品群に対し、ピカソは敬意を表しつつも独自の表現をぶつけている。

その姿勢は、単なる模倣やオマージュにとどまらず、むしろ「過去との格闘」とすら呼ぶべきものである。彼は過去の作品を借りることで、現代の感性や技術によってそれを再構成し、まったく異なる次元に昇華させていった。

《女性の肖像(クラーナハ(子)による)》も、そうした「対話の芸術」の一つである。ここでは、ルネサンスの装飾美や象徴的な肖像形式が、20世紀の造形感覚と技術によって変容し、時間と文化の交差点が生み出されている。

ピカソが描く女性像はしばしば論争を呼ぶ。愛情と暴力、崇拝と分裂、官能と恐怖がないまぜになった彼の女性表現は、「女性を破壊する男」といった批判を浴びることもあった。

しかしこの作品では、クラーナハの端正で静謐な女性像に対して、ピカソは奇怪で不均衡な造形を加えながらも、そこにある種の「美」を見出している。ピカソにとって美とは、均整や理想化ではなく、「生々しく歪んだ現実」に潜む生命の強さだったのではないか。

リノカットという力強い線と色によって構築されたこの肖像は、見る者に安易な快さを与えない。しかし、それゆえにこそ、私たちはこの女性像から「見るとは何か」「美とは何か」という根源的な問いを突きつけられるのである。

《女性の肖像(クラーナハ(子)による)》は、ピカソの晩年の創作活動における一つの到達点であり、彼がいかにして「過去」を新しいものとして再生産していったかを示す象徴的な作品である。

クラーナハの絵画を忠実に模倣しながらも、そこに現代的な歪みと力を吹き込み、新たな肖像画の命を宿らせること。それは、ただの技術的実験ではなく、「古典は決して死なず、常に生きた問いとしてわれわれに語りかける」というピカソの信念の表れでもある。

この作品は、鑑賞者に静かに、しかし深く訴えかけてくる。「あなたはこの顔を、どこから見ていますか?」と。過去と現在、具象と抽象、伝統と革新のはざまで生まれたこの肖像画は、まさにピカソという芸術家の精髄を体現しているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。