自然と人間の親密な交感

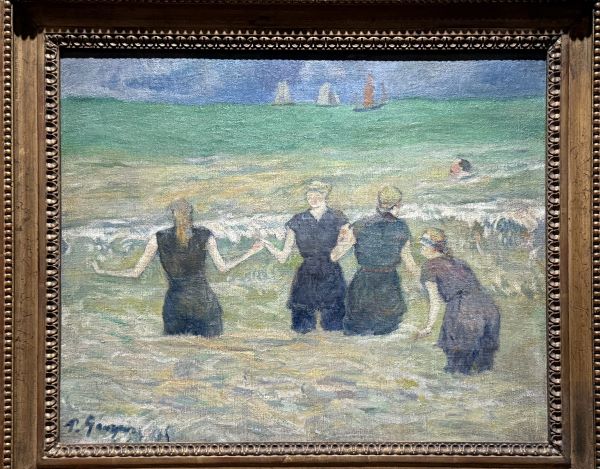

ポール・ゴーガンの作品《水浴の女たち》

19世紀末という転機の時代

19世紀末のフランス美術界は、急速に変化する社会の中で、既存のアカデミズムから脱却しようとする芸術家たちの熱意に満ちていた。印象派が確立した「光と瞬間」の表現は、次第にその限界も露呈し、より内面的・象徴的な方向へと向かう画家たちが現れた。そのなかでもとりわけ異彩を放つ存在が、ポール・ゴーガンである。

本稿で取り上げる《水浴の女たち》は、ゴーガンがタヒチに渡る前、すなわち彼のもっとも有名な「楽園的」作品群以前に制作された比較的初期の油彩画である。本作は現在、東京・上野の国立西洋美術館に所蔵されており、松方幸次郎のコレクションとして知られている。この作品を通して、当時のゴーガンが何を模索していたのか、そして後年の彼の飛躍の予兆をどのように読み取ることができるのかを探っていきたい。

《水浴の女たち》は、1885年に制作された油彩画で、画面の中には複数の女性たちが、水辺での水浴という日常的な情景を静かに共有している。彼女たちはそれぞれに異なるポーズをとり、裸身または薄衣のまま自然と一体化するように描かれている。背景には青緑の木立と水辺が広がり、人工的な構造物はほとんど見られない。

構図は中央に大きく横たわる女性を中心に、左右に立ち姿や座る姿の女性たちが散らばる形で展開される。画面全体には均衡が保たれ、動きのあるポーズながらも調和と静けさが感じられる。

本作は印象派の影響を受けつつも、既にゴーガン独自の様式が萌芽していることをうかがわせる。筆致には柔らかさと大胆さが交錯し、色彩も自然の再現を超えて、象徴的な役割を果たし始めているようだ。

ゴーガンは、生涯を通じて「失われた楽園」を追い求めた画家だった。彼の代表作として知られる《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》(1897–98年)を筆頭に、後年の作品群はタヒチを舞台に、未開の自然とそこに暮らす人々を理想化しながら描いている。

しかし《水浴の女たち》の時点では、彼はまだヨーロッパにおり、ブルターニュやノルマンディーといった地方の自然を題材に制作していた。この作品においても、都市の喧噪から離れた「自然とともにある暮らし」への憧れが明確に表れている。

画面に描かれる女性たちは、都市の装飾的な肖像画に見られるような「演出された美しさ」ではなく、自然の中で身体を解放し、自分自身と向き合う静かな時間を享受している。その姿は、どこかアルカディア的、すなわち牧歌的理想郷のイメージを想起させる。

ゴーガンが描く女性たちは、しばしば「文明から解き放たれた存在」として扱われる。《水浴の女たち》においても、彼女たちは社会的な役割や制約から離れ、自然の一部として存在している。裸体であることが、ここではエロティックな意味以上に、「原初的な状態」「人間の本質」に近づく手段として機能している。

また、同時代の印象派画家たち──例えばルノワールやドガ──も「水浴の女性」を題材としたが、ゴーガンの描写にはそれらとは異なる、より静謐で瞑想的な雰囲気が漂っている。女性たちはこちらを見つめることもなく、物語性を排して個の内面へと沈潜している。そこに見る者の視線は跳ね返され、あたかも「この世界には立ち入ることができない」という感覚すら抱かせるのだ。

このような女性像のあり方は、後年のタヒチの女性たちの描写へとつながっていく。すなわち、ゴーガンにとって女性は単なるモデルや装飾的存在ではなく、「文明に対するアンチテーゼ」として、より大きな象徴的意味を担っていたのである。

《水浴の女たち》が制作された1885年という年は、ゴーガンにとって一つの転換点だった。彼はすでに印象派展に参加していたが、その描写の仕方に限界を感じ、より構築的・象徴的な表現を模索し始めていた。

この作品における筆致は、印象派的なタッチとポスト印象派的な構成性が交錯している。特に注目すべきは、色彩の使い方である。肌の色は単なる肉色ではなく、光と影の対比、周囲の自然との調和によって変化しており、色そのものが「意味」を帯び始めている。

背景の緑や水辺の青も、写実的な再現ではなく、空間を抽象化する方向に働いている。これは、のちのゴーガンがナビ派やクロワゾニスム(輪郭線を強調し、色彩面を平坦化する様式)に接近していく契機の一つとも言えるだろう。

また、人物の配置にも工夫が凝らされている。画面のなかで女性たちは明確な物語を語らず、それぞれが自立した存在として配されているが、その一方で全体としては調和と秩序を保っている。これは、絵画を「窓」ではなく「構成された平面」として意識する、モダン・アート的な発想の兆しでもある。

《水浴の女たち》が現在収蔵されている国立西洋美術館は、実業家・松方幸次郎が集めた「松方コレクション」を基礎として1959年に設立された。松方は印象派以降の近代絵画に高い関心を寄せ、ゴーガンの作品も複数所蔵していた。

当時の日本ではまだ評価が定まっていなかったポスト印象派の画家たちをいち早く収集した松方の眼は、今にして思えば非常に先見的であった。《水浴の女たち》もまた、ゴーガンが「楽園の画家」となる前の貴重な過渡期の作例として、コレクションの中で重要な意味を持っている。

ゴーガンの作品は、タヒチ時代のものに人気が集中しがちだが、このような初期作品を通じて、彼の芸術的探究の全体像を理解することが可能になる。

《水浴の女たち》は、表面上は穏やかで日常的な情景を描いた作品だが、その背後には、都市文明への懐疑、自然への回帰、そして芸術表現の革新という、ゴーガンの思想的葛藤と美的探究が潜んでいる。

1885年という制作年を考えれば、この作品には「何者かになろうとする画家」の姿が強く刻印されている。のちにタヒチへ渡り、神話や象徴に満ちた作品を生み出していくゴーガン。その第一歩としての《水浴の女たち》は、静けさの中に密かな熱と問いかけを秘めた絵画なのである。

見る者に過剰な説明を与えず、ただそこに「在る」女性たちの姿。それは、どこまでも詩的で、そしてどこか痛切なまでに人間的である。こうした絵画に接することで、私たちは絵画の美しさ以上に、人間の根源的な孤独や希望に触れることができるのではないだろうか。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。