南海のエデンと視線の政治

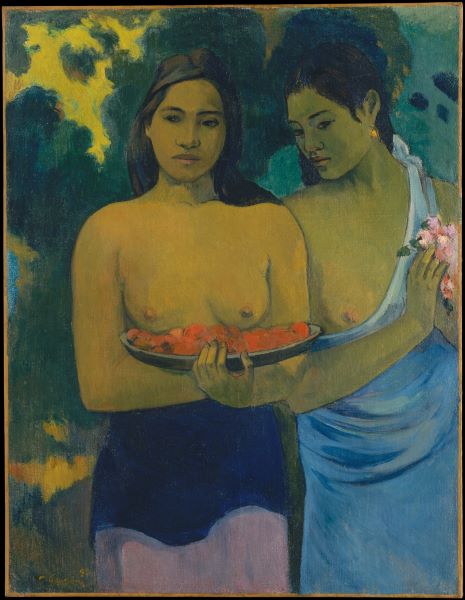

ポール・ゴーギャンの作品《二人のタヒチの女》

19世紀末のヨーロッパにおいて、ポール・ゴーギャンは、文明社会を離れて「原始」へと向かった画家として特異な位置を占める。彼は印象派の枠を飛び越え、象徴主義と神秘主義を内包する独自のスタイルを模索し、1880年代末から数度にわたってタヒチへ渡航した。そこで描かれた作品群は、後期印象派の文脈を越えて、20世紀モダニズムの先駆ともなる視覚表現を生み出した。

本稿で扱う《二人のタヒチの女》は、ゴーギャンが1899年にタヒチで制作した代表的な作品の一つである。現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されており、二人の女性が並んで立つ姿は、ゴーギャン芸術における「異国の女性像」と「楽園への憧憬」、そしてその裏に潜む視線の問題を象徴的に示している。

画面には、二人のタヒチの女性が、並んで立っている。左側の女性は手に果物を持ち、右の女性は花を掲げている。二人の視線は観る者を見つめており、そのまなざしは静かで、ある種の自信と落ち着きを感じさせる。背景には南国の植物が茂り、装飾的で非現実的な色調が画面全体を満たしている。

この絵は、同じくゴーギャンが描いた《タヒチの田園》や《果実の収穫》にも同じ女性像が登場することから、ゴーギャンが彼女たちを特別な象徴的存在として捉えていたことがうかがえる。

一見して明らかなのは、この構図が西洋美術における伝統的な体像を参照していることである。たとえば、ギリシャ彫刻の「三美神」や、ルネサンス以降の「ヴィーナス像」、あるいは19世紀サロン絵画の婦人の構図といった、数多くの古典的イメージが想起される。

だがゴーギャンは、それらをタヒチの女性に置き換えることで、単なる模倣ではなく、象徴的な意味の再編成を試みている。すなわち、彼が理想化した「タヒチのイヴ(原初の女性)」像の提示であり、キリスト教的楽園とは異なる、南海のエデンを自らの手で構築しようとしているのである。

この点について、ゴーギャン自身は次のように述べている——「とても繊細で、無垢さの中にある知性。そして恥じらいなくで歩ける、羨ましい存在」。この言葉は、まさにこの絵における女性像の理想化を象徴しているが、同時にそれは、男性画家による欲望の投影、つまり「まなざしの政治性」を強く伴っている。

画面の中で、二人の女性はいずれも何かを差し出すようにしている。ひとりは果物、もうひとりは花。この構図は単なる生活の一場面を描いたものではなく、観る者(とりわけ男性)への「誘い」や「贈り物」のようにも見える。この点で、エロティシズムは極めて巧妙に暗示されている。

果物、特にりんごやマンゴーといった南国の実りは、西洋美術において「禁断の果実」や「誘惑」の象徴とされてきた。聖書におけるイヴの逸話を想起させるようなモチーフ配置は、単なる南国趣味ではなく、文化的意味を帯びた寓意的装置といえる。

しかし、それが絵画の美的価値を高めている一方で、タヒチの女性たちが欲望の対象として構築されていることも否定できない。画家の意図がどこにあったかはともかく、描かれた女性像は「自然の中の純粋な存在」として理想化され、同時に「鑑賞される存在」として定着している。

ゴーギャンの南洋の作品には、一貫して「エデン」の再現が志向されている。だが、彼が描いたタヒチは、実際のタヒチとは大きく異なるものであった。19世紀末のタヒチはすでにフランスの植民地であり、西洋化が進み、伝統的な文化も失われつつあった。現地の女性たちはゴーギャンの描くような「無垢で野性的」な存在ではなく、教育を受け、キリスト教に改宗していた人も多かった。

《二人のタヒチの女》に描かれているのは、そうした現実とは別の、ゴーギャンが「発明」したタヒチである。それは彼の理想と想像力、そして西洋的文化へのアンチテーゼが生み出した「視覚的な楽園」であった。実在する場所としてのタヒチではなく、芸術的に構築された「心の中のタヒチ」——それこそが、この作品の舞台なのである。

ゴーギャンはしばしば「脱文明の画家」として称賛されてきた。だがその作品を冷静に見つめると、彼のまなざしには、理想化と同時に支配欲や性差別的要素が含まれていることも否めない。《二人のタヒチの女》における「まなざし」は、女性を単なる観賞の対象に留めており、主体として描くことはない。

現代の視点から見ると、こうした描き方は「オリエンタリズム(東洋趣味)」や「男性のまなざし」による異文化の固定化、そして性の客体化として批判されることがある。特に、ゴーギャンが10代の少女と関係を持っていた事実や、現地文化への干渉的な姿勢が知られるようになった今、この絵の受容には倫理的な問いが常に付きまとう。

それでもなお、この作品には見る者を惹きつける強度がある。それは構図の洗練、色彩の大胆さ、象徴の多義性によって、美術史的にも極めて重要な位置を占めている。

《二人のタヒチの女》は、20世紀のモダニズム芸術の潮流に強い影響を与えた。ピカソやマティスをはじめとする多くの画家たちは、ゴーギャンの色彩と構図に感化され、異文化を積極的に取り入れた作品を次々と生み出していった。

特に、構図の平面性、色彩の非自然主義、象徴性の導入は、キュビスムやフォーヴィスムへの道を切り開いた。ゴーギャンは、写実や遠近法という伝統的技法をあえて逸脱し、「精神の内面を表すための形式」として絵画を捉えなおした。その姿勢こそが、現代美術への橋渡しとなったのである。

《二人のタヒチの女》は、ポール・ゴーギャンという芸術家の理想と矛盾が交差する象徴的な作品である。そこには、美と欲望、楽園と現実、尊重と支配という二項が複雑に絡み合っている。

私たちはこの作品をただ美しいと感じるだけでなく、その背景にある歴史的文脈や、描かれた人物たちの視点にも思いを馳せるべきである。なぜなら、芸術とは単なる視覚の快楽ではなく、人間の価値観や社会構造をも映し出す鏡だからだ。

《二人のタヒチの女》が現在も世界中で鑑賞され続けているのは、そうした多層的な意味を宿しているからに他ならない。これは単なる「楽園の断片」ではなく、文明と自然、欲望と倫理のあいだで揺れる芸術の核心を問いかける作品なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。