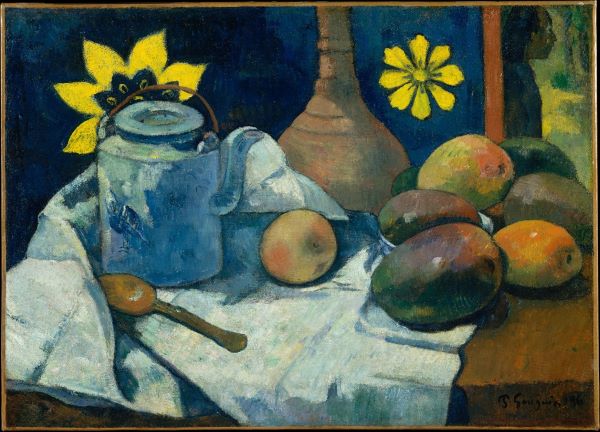

【ティーポットと果物のある静物(Still Life with Teapot and Fruit)】ポール・ゴーギャンーメトロポリタン美術館所蔵

身近な静物に秘めた異国と記憶の対話

ポール・ゴーギャンの作品《ティーポットと果物のある静物》

ポール・ゴーギャンは、19世紀末にヨーロッパ美術の主流から離れ、タヒチをはじめとする南洋の島々で創作活動を展開した特異な画家である。その作品は、文明批判、象徴主義、文化的越境といった複数の層を併せ持ち、単なる異国趣味にとどまらない深みを備えている。

そんなゴーギャンの創作の中でも、静物画というジャンルは、彼の思想と美的追求を凝縮した場である。《ティーポットと果物のある静物》は、1896年に描かれた静物画であり、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。いわゆる「タヒチ時代」に描かれた本作には、単なる食卓の描写を超えて、ゴーギャンの芸術的影響や個人的な思い出、そして異文化の交錯が色濃く刻まれている。

この作品には、テーブルの上に置かれたティーポットと果物(マンゴー)が描かれており、その背景にはタヒチの伝統的な布地が敷かれている。画面の右上には、扉か窓を通して人間の上半身がわずかに見えており、静物画でありながら人物の存在が間接的に挿入されている点が特徴的である。

画面の構成は非常に圧縮された空間に整えられており、視線が自然と中央の果物に集中するよう設計されている。ティーポットの白い釉薬の質感、マンゴーの温かな橙色、布地の模様の装飾性といった要素が、ゴーギャンらしい色彩感覚と造形的な大胆さを示している。

この作品が単なる果物と器物の描写にとどまらないのは、ゴーギャンが意識的にポール・セザンヌの静物画を参照している点にある。とくに、彼が所蔵していた《果物鉢のある静物》へのオマージュとして、本作は構成されている。

セザンヌの作品では、りんごや果物鉢、フランスの花柄壁紙が画面を彩っていたが、ゴーギャンはそれをタヒチの素材へと置き換えた。たとえば、果物はマンゴーに、背景の壁紙はタヒチのテキスタイルへと変更され、静物の基本構図を保ちつつ、異なる文化背景が表象されている。

これは単なる模倣ではない。ゴーギャンはセザンヌの画面構成の力学に深く感銘を受けており、彼の静物画から「物体の存在感」や「画面の秩序」を学んでいた。しかしその一方で、彼は自らが暮らす南洋の風土に即した素材や感性を作品に取り込むことで、「文明から切り離された場所における美のあり方」を提示しようとしたのである。

ゴーギャンは、しばしば「異国趣味」の画家として語られるが、彼の作品は単なる観光的な視線ではなく、深い文化的対話の場としての性格を持っている。《ティーポットと果物のある静物》においても、西洋の形式(静物画、ティーポット)とタヒチ的要素(マンゴー、布地)が同一の画面内で共存し、まるで異文化間の会話が行われているかのような印象を与える。

この構成には、ゴーギャン自身の二重性が現れている。すなわち、フランス出身の画家としての自覚と、タヒチに身を置く者としての感覚との間の揺らぎである。静物という西洋的ジャンルにタヒチの風物を載せることで、彼は一種の「文化の接合点」を生み出しているのだ。

ティーポットという家庭的な道具と、マンゴーという土地固有の果物。どちらも生活の中にあるありふれた存在であるが、両者の出自が異なることにより、作品には文化の「ずれ」や「重なり」が発生する。それはゴーギャンが体験していた生活の現実を、象徴的に視覚化するものである。

この作品が異色なのは、通常は静物だけが描かれるべき画面に、人物の姿が挿入されている点にある。画面右上に小さく描かれたその人影は、まるで偶然にフレームに入り込んだかのような控えめな存在でありながら、作品に大きな効果を与えている。

この人物は誰なのか、はっきりした記録は残されていないが、ゴーギャンの同居人、あるいは日常の風景の一部として描かれた可能性がある。静物に人物の存在を持ち込むことで、画面はただの物の配置ではなく、実際の生活の断片として立ち上がる。これは、静物画の静的な伝統に対する挑戦でもあり、生活の「気配」を絵画の中に留めようとする試みである。

この人影によって、作品は一挙に時間と空間の文脈を獲得する。単なる構図の美しさではなく、「今そこにある生活」の空気が作品全体を包み込み、それは鑑賞者にもある種の親密さを感じさせる。

この作品にはもう一つの興味深いエピソードがある。ゴーギャンは長年にわたり、セザンヌの《果物鉢のある静物》を私的に所蔵していたが、本作を描いた翌年、経済的困窮によりその作品を手放さざるを得なかった。彼にとってセザンヌ作品は「お守り」のような存在であり、売却は苦渋の決断だったとされる。

この事実は、《ティーポットと果物のある静物》という作品が、単なる模倣や引用ではなく、セザンヌへの私的なオマージュであると同時に、「別れの儀式」であった可能性を示唆している。セザンヌの構図をなぞることは、敬意と郷愁、そして自立への一歩を意味していたのかもしれない。

ゴーギャンの絵画は、ときに華やかで大胆に見えるが、その背景には経済的な困難や孤独、病との闘いがつねに横たわっていた。《ティーポットと果物のある静物》の中には、そうした「芸術家の現実」もまた、ひそやかに忍び込んでいる。

静物という形式は、「動かないもの」「語らないもの」であるが、ゴーギャンにとってそれはむしろ、もっとも雄弁な語り手であった。果物の色、布の模様、器物の配置——それらは、言葉にできない感情や、失われつつある何かへの憧憬を代弁する存在となっている。

《ティーポットと果物のある静物》は、タヒチという土地に生きながら、セザンヌという芸術的父祖との精神的対話を交わし、西洋と非西洋の文化を一つの画面に調和させた、非常に凝縮された作品である。その構成の背後には、画家の美術史への意識、文化の記憶、個人の感情、そして経済的な現実が複雑に絡み合っている。

現代の私たちにとっても、この静かで慎ましやかな作品は、物に宿る記憶や、日常の中に潜む美しさ、そして異文化との向き合い方について、多くを語りかけてくれる。目の前の静物は、じつはとても雄弁な「歴史の断片」であり、「芸術家の自画像」でもあるのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。