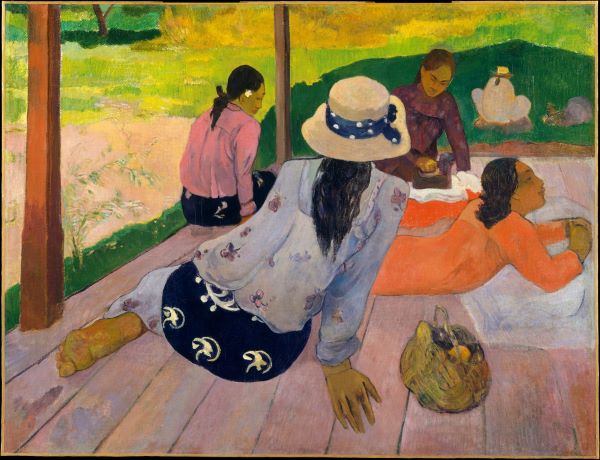

昼下がりの静けさを描くまなざし:

ポール・ゴーギャン《昼寝(The Siesta)》をめぐって

ポール・ゴーギャンは、フランス印象派から出発しながら、独自の表現を探し求めて南太平洋のタヒチへと渡った画家である。彼の芸術は「文明」と「自然」、「近代」と「原始」の緊張の中から生まれており、その作品群は、19世紀末ヨーロッパが抱いた南洋への憧憬と批判的な自己省察を体現している。

そんなゴーギャンの代表的なタヒチ時代の作品の一つが、《昼寝)》である。この絵は、1892年から1894年にかけて描かれ、現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。画面には、南国の昼下がりに静かに過ごすタヒチの女性たちの姿が描かれており、その何気ない瞬間の中に、彼女たちの日常の美しさと、文明社会とは異なる価値観が垣間見える。

この作品には、木造の簡素な家屋の軒下に集う4人の女性たちが描かれている。彼女たちはタヒチの伝統的な腰布「パレオ」をまとい、それぞれが思い思いのポーズで時間を過ごしている。右側の二人は並んで腰かけ、左の二人はやや後方に位置している。床には籐の籠や果物が置かれ、陽射しの強さとは対照的に、画面全体は落ち着いたトーンと穏やかな構成で包まれている。

興味深いのは、この絵が完成するまでに幾度となく変更が加えられている点である。メトロポリタン美術館の調査によれば、手前の女性のスカートは当初は明るい赤だったが、現在の控えめな青緑に変更されている。また、画面右下にはもともと犬が描かれていたが、後に籠へと差し替えられ、さらに左端の女性も位置を修正されている。こうした改変からは、ゴーギャンが構成や色彩にどれほど神経を使っていたかがわかるとともに、画面に「調和」と「静けさ」をもたらすための慎重な計算が垣間見える。

ゴーギャンはタヒチにおいて、何よりも「自然な生活」と「人間本来の姿」に感銘を受けた。西洋社会ではすでに失われつつあった共同体の感覚や、日々の営みの中にある美しさ、そして女性たちの身体の自然な動きと佇まい。それらが彼の筆に新たな活力を与えた。

《昼寝》に描かれている女性たちには、ポーズの派手さや感情表現の激しさはない。しかし、彼女たちはそれぞれに異なる仕草や表情を持ち、互いに会話を交わしたり、ぼんやりと遠くを見つめたりと、生活の一瞬がごく自然に切り取られている。その静謐さこそが、ゴーギャンのまなざしの本質である。

西洋の芸術では、女性はしばしば理想化された存在として扱われ、装飾的に描かれることが多かった。しかしここでの女性たちは、働く者、語らう者、休む者として、生活の延長線上にある存在として描かれている。そこには「異国の女性」への一方的なまなざしを超えた、ある種の敬意と共感が漂っている。

ゴーギャンの作品は、鮮烈な色彩と平面的な構成で知られているが、《昼寝》ではその特性がむしろ控えめに抑えられている。画面を支配するのは、青緑・黄土・茶色といった落ち着いたトーンであり、背景には人工的な影や強いコントラストは存在しない。

この抑制された色彩は、単に落ち着いた雰囲気を演出するだけではない。それは、まさにゴーギャンが求めていた「原始的な生活の中の美」を視覚的に表現するための手段であり、過剰なドラマ性や演出を排することで、現地の人々の「ありのまま」を伝えようとしたのだと解釈できる。

また、空間構成も特徴的である。中央の軸はあいまいに保たれ、観る者の視線は自然と画面内をさまようように設計されている。物語性よりも静止した時間、均衡、空気感が優先されており、それが「昼寝」という日常の一断面に深い詩情を与えている。

タイトルの「昼寝(The Siesta)」は、単に眠ることを意味するだけではない。この言葉は、熱帯や南欧の生活リズムを象徴する文化的な概念でもある。暑さを避けて日中に休みを取るという風習には、人間の身体と自然との調和、そして機械的な労働リズムからの自由といった意味合いが含まれている。

ゴーギャンは、産業革命以降の西洋社会が、労働を効率化し、人間性を圧迫していることに疑問を持っていた。タヒチの生活に見た「昼寝」の習慣は、そうした文明批判の裏返しとして、彼にとって魅力的に映ったのであろう。

画面に描かれた女性たちは、休息の中にも共同性を保ち、誰もが孤立していない。そこには、分断や個人主義に傾く西洋とは異なる、静かで豊かな時間の流れと人間関係がある。《昼寝》は、その静寂の中に、ゴーギャンが理想とした「共同体の精神」を映し出しているのである。

ゴーギャンはこの絵に何度も手を加え、構図や細部を変更していることが知られている。たとえば、前景の女性のスカートは当初は鮮やかな赤だったが、最終的には落ち着いた色に変えられている。この色彩の変化は、画面全体の調和や静けさを優先した結果と考えられる。

また、右下にかつて描かれていた犬を削除し、籠に差し替えたことも、生活の静謐さをより前面に押し出す意図があったのではないか。犬は動物的な活気や警戒心を暗示する存在であるが、それが除かれることで、画面はより穏やかで瞑想的なものになった。

さらに、左端の女性の位置が少しずつ移動されていったことからも、ゴーギャンが空間のバランスと人物間の関係性に敏感であったことが読み取れる。これらの試行錯誤は、完成された作品の静けさとは裏腹に、画家の中での緊張と格闘を感じさせる。

ゴーギャンにとってタヒチは、「未開の楽園」であると同時に、ヨーロッパ文明に対する批判の舞台でもあった。彼は自らの芸術が、もはや文明社会では本質を表現できないと感じ、南洋にその「純粋な表現」の可能性を見出した。

だがその視線は単純ではない。彼が見たタヒチは、すでに植民地支配の影響を受けていたし、西洋化が進む中で伝統的文化も失われつつあった。そうした現実の中で、《昼寝》のような作品は、ゴーギャン自身が抱えるジレンマ――「楽園への憧れ」と「植民地主義の加担者としての自分」との間の葛藤――を暗示しているようにも見える。

彼が描いた女性たちは、単なる理想化された「異国のミューズ」ではなく、文明の縁辺で静かに生きる存在であり、見る者に「生きるとは何か」を問いかけている。

《昼寝(The Siesta)》は、一見するとただの南国の昼下がりの情景である。だがその背後には、ポール・ゴーギャンが自らの芸術を賭けて追い求めた、「人間らしさ」と「自然との調和」への切なる願いが込められている。

静かな画面の中に潜む豊かな意味、女性たちの穏やかな姿に映し出された生活の美、そして西洋近代社会への痛烈な批評。《昼寝》は、こうした多層的な意義を内包した、ゴーギャン芸術の結晶とも言える作品である。

21世紀の私たちにとっても、便利さと効率に追われる日常の中で、ふと立ち止まって「静かな時間」の価値を見つめ直すためのヒントを、この絵はそっと与えてくれているのではないだろうか。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。