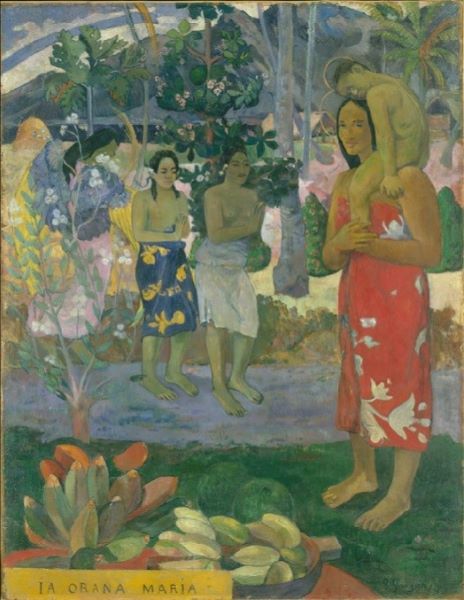

【イア・オラナ・マリア(アヴェ・マリア) Ia Orana Maria (Hail Mary)】ポール・ゴーギャンーメトロポリタン美術館所蔵

作品「イア・オラナ・マリア(アヴェ・マリア)」

ポール・ゴーギャンによるタヒチと信仰の融合

ポール・ゴーギャンは、19世紀末のフランス象徴主義を代表する画家であり、ヨーロッパ文明に対する懐疑と、未開の楽園への憧憬を芸術として昇華させた孤高の芸術家である。彼の代表作の一つに挙げられる《イア・オラナ・マリア(アヴェ・マリア)》は、1891年、タヒチに渡って間もなく描かれた作品であり、西洋のキリスト教的主題とポリネシアの文化的要素を大胆に融合させた、きわめてユニークな宗教画である。

本作は、単なる宗教的再解釈にとどまらず、ゴーギャンが追い求めた「原始的純粋性」や、ヨーロッパ文明に対する批判精神、そして芸術家としての彼の内的探求が凝縮された、象徴的かつ深遠な作品として今日でも高い評価を受けている。本稿では、この作品の構成・背景・宗教的象徴性・文化的意義などを多角的に考察しながら、ゴーギャン芸術の核心に迫ってみたい。

《イア・オラナ・マリア(アヴェ・マリア)》は、1891年に制作され、現在はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。キャンバスに油彩で描かれたこの作品は、ゴーギャンが初めてタヒチに渡って間もなく完成させた、いわば彼の「タヒチ時代」の幕開けを飾る重要な一作である。

絵の中心には、タヒチの民族衣装である「パレオ」を身にまとった二人の女性が立っている。彼女たちは両手を合わせて祈るような姿勢をとり、その視線の先には、黄金色の翼をもつ天使に導かれる聖母マリアと幼子イエスが描かれている。興味深いのは、マリアとイエスの姿もまたタヒチの女性と子どもとして表現されている点であり、彼らの顔立ちや衣装、身体の色合いは西洋の伝統的な聖母子像とは明らかに異なる。背景には山々がそびえ、バナナの木や花咲く樹木が画面を彩り、地面には深い紫色の小道が走っている。画面全体に満ちる濃密な色彩と構成は、神秘性と詩情をたたえている。

この作品は、ゴーギャンが同年3月に友人へ宛てた手紙の中で自らその内容を説明している:

「黄色い翼の天使がマリアとイエスを啓示する。彼らはどちらもタヒチ人で、二人のタヒチの女性がパレオをまとって裸のまま向き合う。背景には陰鬱な山々と花咲く木々。暗い紫の小道とエメラルドグリーンの前景、左にはバナナの木……かなり満足している。」

このように、ゴーギャンは西洋の宗教的主題をタヒチの風景と人々に置き換え、独自の美的世界を創出したのである。

《イア・オラナ・マリア》は、キリスト教における聖母子と受胎告知のイメージを下敷きにしているが、その表現は従来のヨーロッパ宗教画とはまったく異なる。マリアとイエスがタヒチの姿をしているという点が、最も顕著な特徴である。

この大胆な転換は、単なる異国趣味的演出ではなく、ゴーギャンの宗教観、あるいは文明批判の視点を示すものである。ゴーギャンは、キリスト教を西洋帝国主義と切り離して受容することは不可能だと感じていたが、その一方で、宗教そのものが持つ象徴性や精神性には深い関心を抱いていた。タヒチにおいて、西洋的宗教画のアイコンを現地の文化的要素で再構築することは、彼にとって「信仰の再定義」であり、自己の芸術的使命の一環でもあった。

また、タヒチの人々にとって、キリスト教は当時すでに宣教師たちによって広められていたものの、先住の多神教的信仰や神話と混ざり合いながら存在していた。ゴーギャンはこのような混合信仰に興味を持ち、西洋と非西洋の宗教的精神世界の「融合」や「葛藤」を、自身の絵画において視覚化しようとしたのである。

この作品におけるもう一つの重要な要素は、ゴーギャンが参考にした「ジャワ島のボロブドゥール遺跡の浮き彫り写真」である。ボロブドゥールは8〜9世紀に建設された仏教寺院であり、その石彫の装飾には神聖な物語や人物が浮き彫りにされている。

ゴーギャンは、このような東南アジアの宗教芸術に強い影響を受けており、「純粋な造形感覚」や「非西洋的な神聖性」の象徴としてボロブドゥールを高く評価していた。実際、天使のポーズや人物の配置などには、この浮き彫りの構図的エッセンスが取り込まれている。

こうした参照は、ゴーギャンが理想とした「原始性」や「未開性」にも直結する。彼にとって、非ヨーロッパ的文化は、精神的自由と創造性の源泉であり、文明によって歪められた感覚や感情を回復させる鍵だった。ゆえに、《イア・オラナ・マリア》における異文化融合的手法は、単なるエキゾチシズムの表出ではなく、「古代的なるもの」や「宇宙的真理」に迫ろうとする彼の芸術哲学の表現であったと言える。

ゴーギャンの絵画は、印象派とは一線を画す強烈な色彩と平面的構成によって特徴づけられる。本作でも、紫色の道、エメラルドグリーンの前景、黄褐色の天使の翼、そして深く落ち着いた山々と空のトーンといった、極めて象徴的で非写実的な色づかいがなされている。

これは、現実の風景を再現するためではなく、観念的・精神的な世界を視覚的に表現するための手法であり、ゴーギャンが傾倒した象徴主義の影響が色濃く見られる。また、人物や風景の輪郭がくっきりと描かれている点も、クロワゾニスム(輪郭線で囲んだ平坦な色面を用いる技法)の一端を示しており、彼のスタイルがポスト印象派的表現へと移行していく過程を示す重要な証左である。

《イア・オラナ・マリア》の魅力のひとつは、その舞台となるタヒチの神秘的で楽園的なイメージである。しかし、ゴーギャンが見たタヒチは、決して単純な「理想郷」ではなかった。彼が最初に訪れた時点で、すでにタヒチはフランスの植民地として、外来の宗教や政治体制に大きく影響されていた。現地の伝統や信仰は急速に失われつつあり、ゴーギャンが求めていた「手つかずの楽園」は、彼の幻想にすぎなかったとも言える。

それでもなお、彼はその地に美と精神性の可能性を見出し、《イア・オラナ・マリア》においてそれを結晶させた。これは、芸術家の「見たいもの」と現実のギャップを埋めるための創造行為であり、ある意味でゴーギャン自身の救済でもあったのかもしれない。

《イア・オラナ・マリア(アヴェ・マリア)》は、宗教画としても、文化的交差点としても、ゴーギャン芸術の核心を映し出す重要な作品である。そこには、文明批判と信仰の再構築、色彩と構成における革新、そして何より、失われつつある「神聖なるもの」への希求が込められている。

19世紀末という激動の時代にあって、ゴーギャンはタヒチという遠い世界において、絵画によって新たな精神の道を切り開こうとした。《イア・オラナ・マリア》は、その旅路の出発点であり、今日においてもなお、多くの人々に深い示唆と感動を与えている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。