【日傘の貴婦人図皿(Plate Depicting Lady with a Parasol)】伊万里焼‐江戸時代ーメトロポリタン美術館所蔵

「日傘の貴婦人図皿(ひがさのきふじんずざら)」

日傘の貴婦人図皿

江戸とヨーロッパをつなぐ美の共演

一枚の皿から世界を見る

私たちが美術館を訪れ、展示された陶磁器の静かな美に目を奪われるとき、その作品が生まれた土地や時代、背景にある人々の交流まで思いを馳せることは少ないかもしれません。しかし、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている「日傘の貴婦人図皿」は、一見すると日本の優美な磁器でありながら、その成り立ちにはヨーロッパとアジアをつなぐ壮大な物語が秘められています。

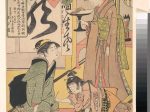

この皿は江戸時代に日本で制作されたもので、いわゆる伊万里焼の輸出用磁器に分類されます。鮮やかな絵付けで描かれているのは、日傘を差し、優雅な立ち居振る舞いを見せる和装の貴婦人。穏やかな自然の中で佇むその姿には、日本の美意識が色濃く表れているように見えます。

しかし実はこのデザイン、オランダの画家コルネリス・プロンクが手がけた図案に由来するもの。18世紀初頭、オランダ東インド会社の依頼を受けて描かれたプロンクのデザインは、中国を経て日本へと伝わり、日本の職人たちの手によって和風に再解釈されました。

つまり、この一枚の皿は、日本とヨーロッパ、そして中国という三つの文化が出会い、交差し、融合した「国際的な器」なのです。

「日傘の貴婦人図皿」の原点は、アムステルダムに生まれた画家、コルネリス・プロンクにあります。彼は風景画や肖像画を手がけると同時に、装飾図案家としても知られており、1730年代にオランダ東インド会社(VOC)から特別な依頼を受けました。それは、ヨーロッパ市場向けの陶磁器に使用する装飾図案を制作してほしいというものでした。

当時、ヨーロッパでは「中国趣味(シノワズリ)」と呼ばれる東洋風の装飾様式が流行しており、東インド会社は中国の景徳鎮における磁器制作に、ヨーロッパのニーズを反映させたいと考えていたのです。

プロンクが描いた図案のひとつが、まさに「日傘の貴婦人たち(Parasol Ladies)」と呼ばれるものでした。そこには、日傘を差した中国風の貴婦人が、庭園や自然の中で散策する姿が描かれており、ヨーロッパ人の東洋への憧れや理想化されたイメージが色濃く表れていました。この図案は、中国の陶磁器工房に送られ、「プロンク様式」の絵付けとしていくつかの作品に採用されることになります。

しかし、このプロンクのデザインは中国だけにとどまらず、いつしか日本へと伝わり、新たな展開を見せることになるのです。

18世紀半ば、長崎を通じてオランダとの貿易を続けていた日本において、プロンクのデザインは肥前の有田や伊万里の陶工たちに伝わったと考えられています。当時の日本では、すでに伊万里焼がヨーロッパへ輸出されており、西洋の美意識を巧みに取り入れた装飾技法や構図が発展していました。

日本の職人たちは、プロンクの図案を単に模倣するのではなく、自らの美意識や伝統を加味しながら再構成していきます。中国風の衣装をまとった貴婦人は、日本の着物を身につけた和風の女性へと変わり、背景に描かれる建築や植生も、日本的な要素に置き換えられています。

こうして完成したのが、「日傘の貴婦人図皿」です。この皿には、中心に日傘を差した二人の女性が静かに佇み、視線の先には数羽の鳥が描かれています。内縁には唐草風の花模様が配置され、外縁には鳥や女性を描いた小さなパネルが整然と並びます。

プロンクのオリジナルを思わせる構図を保ちつつ、日本ならではの柔らかさと繊細な感性が融合されており、まさに“翻訳された異国趣味”と呼ぶにふさわしい芸術作品となっています。

このような「日傘の貴婦人図皿」は、いわゆる「輸出伊万里」と呼ばれる製品群のひとつです。江戸時代中期から後期にかけて、日本では海外市場向けの陶磁器が数多く生産され、とりわけオランダ、ドイツ、イギリスなどのヨーロッパ諸国に輸出されました。

この皿もまた、日本で制作されたのち、オランダあるいはヨーロッパの収集家や商人によって持ち込まれたと推測されます。面白いのは、プロンクのオリジナルデザインに基づく中国製の磁器が、東インド会社の正規ルートで取引されたのに対し、日本で焼かれた類似の製品は、民間貿易、いわゆる私貿易のルートで輸出されたと考えられている点です。

これは、当時の日本の陶工たちが、西洋人の趣味嗜好を的確に把握し、需要に応じた製品を柔軟に開発・供給していたことを示しています。伊万里焼は、技術的な高度さのみならず、市場の動向を見極める感性においても、非常に洗練された存在であったといえるでしょう。

「日傘の貴婦人図皿」の魅力は、その図像の構成力にもあります。中央の女性たちは、しなやかな身のこなしで画面のバランスをとっており、その周囲を取り巻く装飾は、幾何学的でありながら柔らかいリズムをもたらしています。

また、絵付けには下絵の呉須(コバルトブルー)に加え、赤、緑、黄などの上絵が用いられ、透明釉の下で輝きを放ちます。この技法は「色絵磁器」として知られ、視覚的にも豊かで華やかな印象を与えます。

しかし、華やかさ一辺倒ではなく、女性たちの穏やかな佇まいや、静かな自然の描写には、むしろ控えめで品のある美しさが漂っています。それはまさに江戸時代の日本人が好んだ“侘び”と“雅”が共存する美の世界です。

この作品の魅力は、美しさそのものにとどまりません。注目すべきは、異なる文化をつなぐ「翻訳」の存在です。ヨーロッパ人の理想化した中国像がプロンクによって描かれ、それが中国から日本に伝わり、日本人の感性によって“和様”へと再構成される。この文化の旅は、一方的な模倣ではなく、双方向的な理解と創造があったからこそ成立したものでしょう。

そして、この皿が今日、ニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されているという事実もまた、文化の翻訳と循環を象徴しています。かつて西洋の手で構想されたデザインが、日本で昇華され、再び西洋の美術館で鑑賞の対象となる──そこには人類の文化が、国境を越えて豊かに響き合う営みがあるのです。

「日傘の貴婦人図皿」は、その表面的な優雅さ以上に、深い歴史性と文化的交差点としての意味を内包した作品です。一枚の皿が、18世紀のオランダ、清代の中国、江戸時代の日本をつなぎ、それぞれの土地の人々の想像力と手仕事の結晶となって現代に伝えられた――この事実は、私たちに工芸という芸術の奥深さを改めて感じさせます。

もしこの皿の中の貴婦人たちに声があったなら、きっとこう語ってくれるでしょう。

「私はここに立って、遠い国の夢を映してきたのです」と。

異文化への憧れと創造の連鎖のなかで生まれた「日傘の貴婦人図皿」は、今日も静かに、美の対話を続けています。

画像出所:Cornelis Pronk (Dutch, Amsterdam 1691–1759 Amsterdam) Dish Depicting Lady with a Parasol, ca. 1734–37 Japan, Edo period (1615–1868) Porcelain painted with cobalt blue under and colored enamels over transparent glaze (Hizen ware; Imari type) ; H. 1 1/4 in. (3.2 cm); Diam. 10 1/2 in. (26.7 cm) The Metropolitan Museum of Art, New York, Dr. and Mrs. Roger G. Gerry Collection, Bequest of Dr. and Mrs. Roger G. Gerry, 2000 (2002.447.121) http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/49421

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。