- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

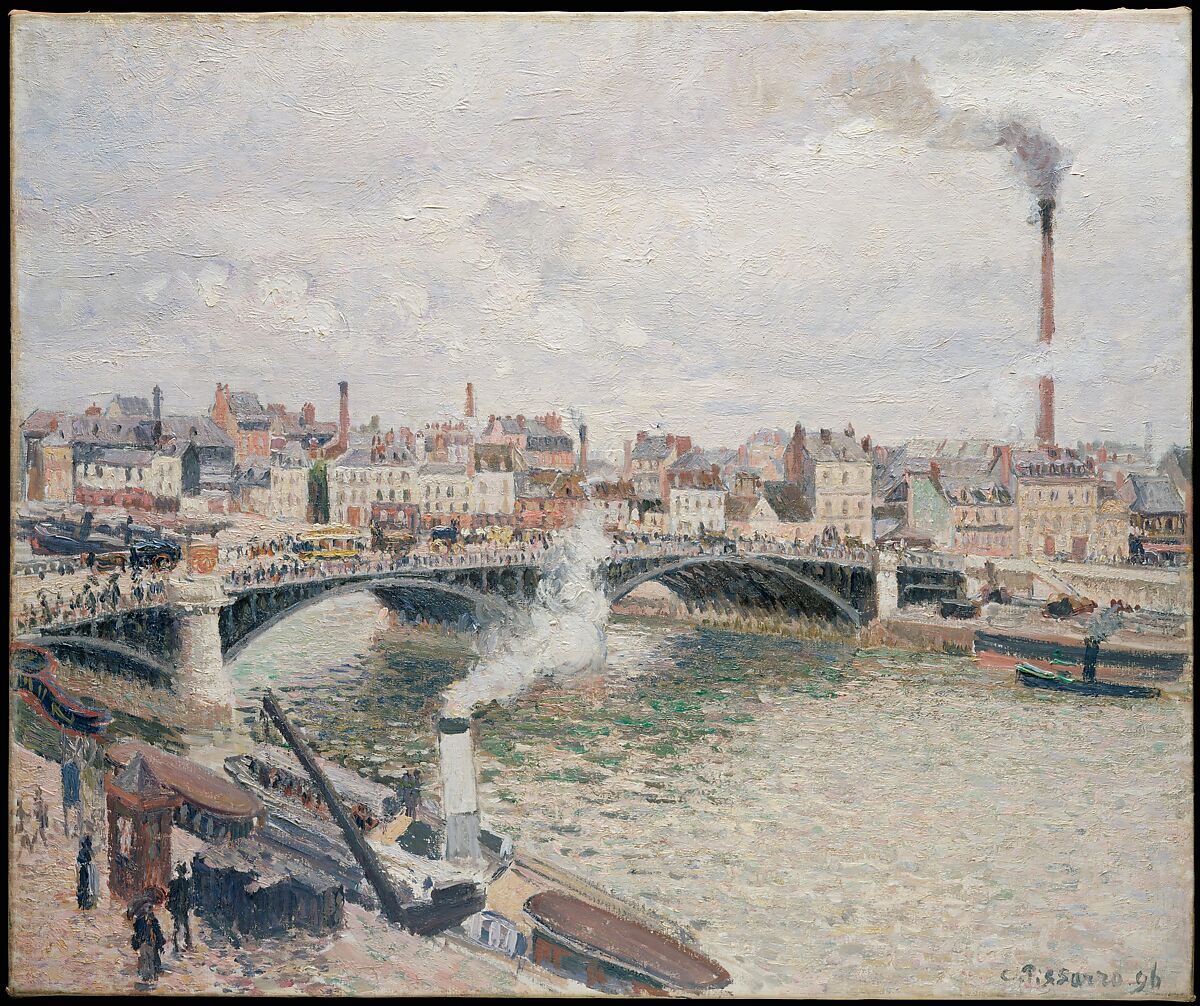

- 【ルーアンの曇った朝(Morning, An Overcast Day, Rouen)】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

【ルーアンの曇った朝(Morning, An Overcast Day, Rouen)】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/7/18

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Camille Pissarro, カミーユ・ピサロ, フランス, 印象派

- コメントを書く

ルーアンの曇った朝

カミーユ・ピサロが描く近代都市の詩情

19世紀末、フランスの印象派画家カミーユ・ピサロは、かつて描いてきた農村の風景から視点を転じ、近代都市の姿に向き合うようになった。彼が見出したのは、急速に発展し、変化する都市空間のなかに潜む、光と空気、動きと静寂、そして人々の営みの重なりである。《ルーアンの曇った朝》は、1896年に描かれた作品であり、ピサロがその視線を都市へと移していた時期における、きわめて充実した成果のひとつである。

本稿では、この作品の背景、主題、技法、そしてそれが現代の私たちにも語りかける意味について、広く一般の読者に向けて解説していく。

ルーアンの都市景観――近代化のただ中にて

ルーアンは、フランス北部ノルマンディー地方の中心都市であり、歴史ある大聖堂とセーヌ川の港湾によって知られる街である。ピサロがこの地を訪れたのは1896年の春と秋、すでに66歳を迎えていた彼は、この年齢になっても創作意欲を失うことなく、むしろ新たな表現領域に挑戦していた。

ピサロが滞在したのは「アングルテール・ホテル」であり、その部屋の窓からは、セーヌ川にかかる鉄橋「ボワエルデュー橋(Pont Boïeldieu または Grand Pont)」が一望できた。この橋とその周囲の情景こそが、彼の都市風景連作の中核をなすモティーフとなる。彼は手紙の中でこのように記している。

「雨の日の鉄橋というモティーフに惹かれている。馬車、歩行者、岸辺の労働者、船、煙、遠くに霞む風景――あらゆるものが活気と生命に満ちている。」

この言葉の通り、《ルーアンの曇った朝》には、まさにこの情景が凝縮されている。曇天の下、ぼんやりと霞む大気のなかで、橋を行き交う馬車、人影、船の煙がゆるやかなリズムで調和し、静かなうねりを感じさせる風景が広がる。

曇り空に宿る美――「グレー」の詩学

ピサロがこの絵に付けたとされるタイトル「ルーアンの曇った朝」」は、決して偶然の産物ではない。「曇天の朝」という、ある種平凡で見過ごされがちな時間帯を、彼はあえて主題に据えた。そこには、印象派の核心とも言える「瞬間の感覚」を最も鋭くとらえる視点がある。

この作品において、色彩は控えめである。空は灰色がかった乳白色で、地面や川面、建物の壁もまた、モノトーンに近い色調で塗り重ねられている。だがその中には、微細な色のゆらぎが丁寧に織り込まれており、たとえば橋の上を行く馬車の車輪や、川に浮かぶ船の煙突には、かすかに暖色系のトーンが差し込まれている。グレーの層のなかに隠れた無数の色のニュアンスが、絵に深い空間性と時間性を与えているのだ。

また、建物や橋、船、人物などの輪郭はきわめて柔らかく描かれている。あたかも湿気を帯びた空気のなかで、すべてのものが溶け合い、輪郭を失いかけているかのようである。この表現は、曇天特有の空気感や、湿度の高い朝の重たさを、目ではなく「肌で感じる」ように観る者に伝える。

都市の中の「うごき」と「ひと」

ピサロは農村を描いていた頃から、人々の労働や日常に関心を抱いていた画家であったが、都市においても同じ関心を持ち続けていた。彼が描く都市風景には、常に人々の姿があり、しかもそれらは決して匿名の存在ではない。

《ルーアンの曇った朝》にも、多くの人々が描かれている。橋を渡る馬車に乗る人、岸辺を歩く労働者、荷を積んだ小舟の上の船乗り……彼らは遠く小さく描かれているものの、しっかりと風景の一部として組み込まれ、各自が異なるリズムで都市を生きている。ピサロの筆は、そのリズムの一つひとつを丁寧に拾い上げ、キャンバスに落とし込んでいる。

都市の風景は往々にして無機的になりがちであるが、ピサロの絵にはそうした冷たさがない。むしろ彼の視線は人間的であり、親しみ深く、社会の一員としての人間の姿をさりげなく浮かび上がらせている。

連作の視点――モティーフの変奏

ピサロはこのルーアン滞在中、同じ橋をさまざまな天候、時間帯から描いている。《ルーアンの曇った朝》は、その連作の一部でありながら、もっとも印象的な一枚とされている。

このような「同じ場所の反復描写」は、同時期に活動していたクロード・モネにも共通するアプローチであり、印象派の成熟期における重要な制作手法である。モネがルーアン大聖堂を時間帯ごとに描き分けたように、ピサロもまたボワエルデュー橋を、晴天、曇天、雨の日、朝や夕暮れなど、あらゆる条件の下で観察し、それぞれの表情を描き分けていった。

連作という形式を通じて、風景が固定された「もの」ではなく、「変化するもの」「感じられるもの」であるという感覚が強調される。《ルーアンの曇った朝》は、その中でも特に「控えめでありながら、奥行きを感じさせる」絵として際立っており、まるで一枚の詩のように都市の空気を封じ込めている。

晩年のピサロにおける「都市」の意味

ピサロが晩年に都市風景へと関心を移した背景には、彼自身の思想的変化や時代の要請があったとされる。若き日にはアナキズムに共鳴し、農民の労働や自然との共生を理想として描いていたピサロだが、19世紀も終わりに近づき、フランス社会が大きく都市化していく中で、彼は都市の風景にもまた「描くべき詩情」があると感じるようになった。

それは、単なる自然賛美を超えて、変わりゆく社会の現実と、そこに生きる人々の姿を、穏やかに見つめるまなざしであった。ピサロの都市風景には、劇的な政治的主張はない。しかし、風景のなかに暮らす人間の存在、日常の繰り返しにひそむ詩情、それらを捉える誠実な視点が息づいている。

終わりに――静かなる都市の詩

《ルーアンの曇った朝》は、決して華やかさを前面に押し出す作品ではない。だが、その静けさの中には、都市という空間のもつ多層的な表情がたしかに息づいている。動きと静寂、個と群、近代性と郷愁。そのすべてをグレーの空気が包みこみ、観る者の心にじんわりと染み入ってくる。

ピサロは、近代都市の喧騒を否定せず、ただそれをあるがままに受け止め、そのなかにある美を見つけ出そうとした画家であった。この作品に漂うのは、そのような画家の誠実さと、晩年の落ち着き、そして都市への新たな愛情である。

21世紀を生きる私たちにとっても、この絵が語りかけてくるものは決して小さくない。騒がしい日々のなかに、ふと立ち止まり、曇った朝の静けさに耳を澄ませること――それが、ピサロがこの絵を通して私たちにそっと手渡してくれる、最も大切なメッセージなのかもしれない。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。