- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- 【エラニーの洗濯婦】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

【エラニーの洗濯婦】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/7/18

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Camille Pissarro, カミーユ・ピサロ, フランス, 印象派

- コメントを書く

労働と陽光の詩情―

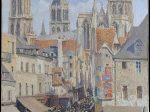

カミーユ・ピサロの作品《エラニーの洗濯婦》を読む

19世紀末のフランス美術において、農村の人々とその営みに深いまなざしを向けた画家、カミーユ・ピサロは、都市化と産業化が進む時代にあって、一貫して自然と人間の調和を求めた表現者だった。印象派の中でも年長の彼は、モネやルノワールらとともに活動しながらも、どこか独自の倫理観をもって筆を運んでいた。

ピサロの画業の中でも、特に晩年に描かれた《エラニーの洗濯婦》(1893年制作、)は、日常の中の労働というテーマと、自然の光と色彩への鋭敏な感性とが見事に融合した一作である。そこに描かれているのは、名もなき一人の女性と、彼女の手に委ねられた洗濯という営み、そしてそれを包み込む柔らかな夏の光だ。

エラニーの暮らしとピサロの視点

ピサロは1884年から亡くなる1903年までの約20年間を、エラニー=シュル=エプトという小さな村で過ごしている。この村はパリから遠くないが、都市の喧噪からは切り離された静かな農村であり、ピサロにとっては理想的な創作と生活の場であった。

彼はここで家族とともに暮らしながら、周囲の農民の姿や四季の移ろいを丁寧に描き続けた。特にこの頃のピサロには、労働の現場に対する深い共感があった。彼自身がアナーキズム思想に惹かれていたこともあり、機械化や資本主義的な進展の中で置き去りにされつつあった農民の生活に、誠実なまなざしを注いでいたのである。

《エラニーの洗濯婦》に描かれているのも、まさにそうした日常の中の労働のひとコマである。絵の中心には、身をかがめて洗濯桶に手を入れる女性が描かれており、その背後にはエラニーの緑豊かな庭先が広がっている。モデルとなった女性の名前は記録に残っていないが、その姿は画面の中で堂々たる存在感を放っている。

洗濯という営みの美学

現代においては機械で簡単に行える洗濯も、19世紀の農村では重労働であった。洗濯女たちは、水場や桶を使い、腰をかがめて布をこすり、すすぎ、干すという作業を繰り返した。その作業は孤独で体力を要するものであったが、同時に生活を支える上で欠かせないものであり、女性たちの誇りでもあった。

ピサロはこの絵において、洗濯の苦労をことさら強調することはない。むしろ、そこに淡々と流れる時間、繰り返される動作のリズム、自然と身体が一体化する瞬間の美しさに注目している。女性の背中には迷いがなく、その姿勢は凛としている。顔は見えないが、その姿からは集中と自律、そして誇りのようなものが静かに滲み出てくる。

このように、ピサロは労働を単なる労苦としてではなく、人間と自然とのつながりを体現する行為として描いているのだ。

点描法の影響と色彩の魔法

1890年代のピサロは、一時期ジョルジュ・スーラやポール・シニャックに影響を受け、点描法(ディヴィジョニスム)を試みていた。本作にはその名残が見られる。草の表面や木の葉、空気の光の揺らぎを描く際に、細かな筆致を重ねて色彩の振動を生み出している。

特に注目すべきは、緑の中に点在する黄色の色彩である。ピサロは、光の効果を出すために、まだ乾かない緑の絵の具の中に純粋な黄色を混ぜ込んで塗っていた。これにより、絵の中の草地や木々は単なる平面的な緑ではなく、陽光を浴びてきらめくような感覚を伴っている。

この技法は、印象派が目指した「光の捉え方」をさらに推し進めたものとも言える。光とは単なる照明ではなく、空気に漂う粒子であり、見る者の感覚によって変化するもの。その本質を捉えようとしたピサロの挑戦が、この絵の中には詰まっている。

背景に息づく自然と空間の構築

画面の奥行きは比較的浅く、洗濯桶と女性、そしてその背後の草地や木立がひとつの空間にまとまって構成されている。構図は安定感に満ち、女性の動作が画面中央に自然と視線を誘導する。

背景の木々や葉の描写は一見すると装飾的だが、実際には緻密な観察に基づいている。ピサロは自然を記号化するのではなく、そこにある生命感を損なわずに描くために、数えきれないほどの筆触を重ねている。

このような表現によって、背景の自然は単なる舞台装置ではなく、洗濯婦と共に呼吸し、時間を共有する存在として描かれている。まるで、自然そのものが彼女の働きぶりを見守っているような印象さえ受ける。

無名の人物に与えられた尊厳

19世紀の絵画において、洗濯女は決して珍しい主題ではなかった。クールベやドーミエ、あるいはドガらもこのモチーフを扱っている。しかし、それらの多くは社会的メッセージを強く込めたり、労働の過酷さや都市の貧困を告発する側面を持っていた。

それに対し、ピサロの《エラニーの洗濯婦》は、もっと静かで、詩的で、哲学的ですらある。彼はこの無名の女性に対して、一種の肖像画のような尊厳を与えている。名前も語られない彼女が、この絵の中で永遠に生き続けるのは、画家のまなざしが彼女の営みに本質的な価値を認めたからに他ならない。

ピサロにとって絵画とは、見過ごされがちな日常の断片を掬い上げ、それに「意味」と「光」を与える行為だった。その意味でこの絵は、彼の倫理観と美意識が結晶したような作品である。

終わらぬ時間の中で

現在、この作品はニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵され、世界中の観覧者の目に触れている。かつてエラニーの庭先で描かれたひとりの女性の姿が、今では21世紀の都市に生きる私たちに、何かを語りかけている。

それは、「日常にある尊厳の回復」とも言えるメッセージである。便利さとスピードが重視される現代において、ピサロが描いたような静かな労働の時間、自然と共にある営みは、失われつつある価値観の象徴かもしれない。

《エラニーの洗濯婦》は、決して大きな声で語る絵ではない。しかし、その静けさの中には、働くことの意味、生きることの重み、自然と人との関係性について深く考えさせる力がある。

ピサロは、特別ではない風景、特別ではない人々の中に、特別な輝きを見いだした画家だった。そしてこの絵は、そのまなざしの結晶であり、労働と自然と絵画がひとつに結びついた、美術史に残る詩情豊かな一枚なのである。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。