- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

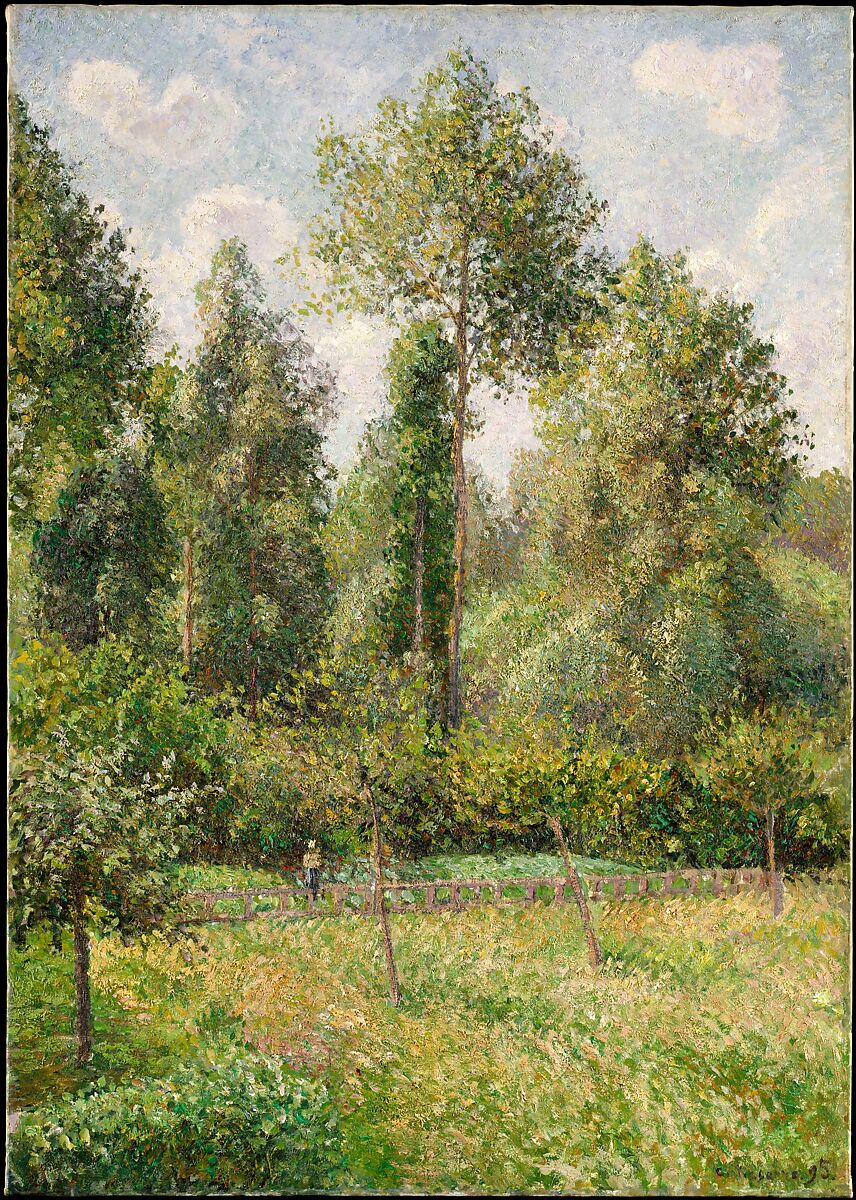

- 【エラニーのポプラ並木(Poplars, Eragny)】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

【エラニーのポプラ並木(Poplars, Eragny)】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/7/18

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Camille Pissarro, カミーユ・ピサロ, フランス, 印象派

- コメントを書く

自然と共鳴するまなざし

カミーユ・ピサロの作品《エラニーのポプラ並木》をめぐって

フランス近代絵画史において、カミーユ・ピサロ(1830年–1903年)は、印象派の最長老にして最も温かなまなざしを持った画家の一人と評される。農村の労働者たち、穏やかな田園風景、パリの街角に生きる庶民たち――ピサロが描く世界には、騒がしさや劇的な情景はない。しかし、その分、見る者の心をしっとりと満たす静謐さがある。

今回取り上げる作品、《エラニーのポプラ並木》(1895年)は、ピサロが晩年を過ごしたノルマンディ地方の小村、エラニー=シュル=エプト(Éragny-sur-Epte)で描かれた一枚である。画面に広がるのは、ピサロの自宅庭の一角。風にそよぐポプラの木々と、柔らかな緑に包まれた夏の情景だ。派手さはないが、時間の流れを慈しむようなこの風景には、画家の生き方とまなざしが凝縮されている。

エラニーという楽園

ピサロは1884年にパリ郊外のポントワーズからエラニーへ移住した。当時この村は、絵画のモチーフとして選ばれることの少ない、人口わずか数百人の素朴な農村だった。そこに魅了されたピサロは、家族と共に静かな生活を送りながら、四季の移ろいの中に絵筆を走らせた。

この地での生活は、ピサロにとって創造の拠点となるだけでなく、彼の理想とする社会的価値観の実践の場でもあった。アナーキズムへの共感を抱いていた彼にとって、機械化や都市化から距離を置いたこの村での生活は、人間と自然とが調和して生きる理想郷でもあったのだ。

《エラニーのポプラ並木》は、そんなピサロが晩年を迎えたこの「楽園」の一角を描いた作品である。絵に描かれたのは庭の片隅――とても個人的な空間でありながら、それを通じて私たちは、普遍的な自然の美しさと、人間の営みのあり方について思いを馳せることができる。

室内から見た風景――視線の静けさ

この作品が描かれた1895年の夏、ピサロは目の病を患っていた。光に対して敏感になり、戸外での制作が困難になっていた彼は、代わりに室内からの眺望に目を向けた。おそらくこの絵も、アトリエの窓から見える庭をモチーフにしている。

この点は、同じく窓からの風景を好んで描いたモネの連作や、ヴュイヤール、ボナールらナビ派の絵画にも通じる。しかし、ピサロの眼差しはそれらよりもずっと穏やかで、控えめだ。画面に映し出されたのは、整然と並ぶポプラの木々と、その下に広がる草地。空は白く霞み、風景全体を淡い光が包んでいる。見る者は、まるで窓辺に座って庭を眺めているかのような静かな時間の中に誘われる。

このような静観の視点は、ピサロの「観察するまなざし」の特徴でもある。彼は自然を劇的に誇張することなく、そこにある事実を誠実に、そして愛情深く描き出す。この一枚にも、その姿勢が端的に表れている。

色彩と筆致の語りかけ

ピサロの作品には、印象派の技法の中でも特に「点描」に近い筆致が見られることがあるが、この作品ではむしろ、細やかで繊細なタッチが全体を覆っている。ポプラの葉や枝は、色の重なりによって柔らかく描かれ、空や草地には微妙な色調の変化が丁寧に施されている。

特筆すべきはその色彩感覚である。派手なコントラストは避けられ、緑、灰青、クリーム色といった控えめなトーンでまとめられている。それによって、全体に静けさと落ち着きが生まれているが、同時にその中に秘められた「いのちの振動」をも感じ取ることができる。風に揺れる葉、草むらに潜む陽光のきらめき、小さな変化の積み重ね――そうした自然の「呼吸」が、この絵には確かに存在しているのだ。

絵画としての私性と普遍性

《エラニーのポプラ並木》は、パリやロンドンの都市風景を描いたピサロ晩年の連作に比べると、明らかに私的な作品である。しかし、そこに描かれた世界は、画家一人の記憶にとどまらず、誰もが共感できる普遍的な情景でもある。特定の人物やドラマは描かれていないが、見る者はこの風景に自分の感情や記憶を重ねることができる。

それは、ピサロが自らの絵画に社会性や倫理観を込めていたからにほかならない。彼にとって絵を描くという行為は、単なる技術の発露ではなく、人間が自然の中にどう在るべきかを問う倫理的な営みでもあった。だからこそ、この穏やかな庭の風景もまた、19世紀末という激動の時代における、一つの思想的な「抵抗」の形として成立している。

売却と展覧会――絵画が旅立つとき

この絵は1895年の11月、ピサロが当時の有力画商ポール・デュラン=リュエルに売却した作品の一つである。翌春、デュラン=リュエルはこの作品を含むピサロ展を開催した。ピサロは、自らの描いたエラニーの風景がパリの画廊で展示されることに、ある種の矛盾を感じながらも、それを通じて多くの人々に自らの信じる世界観を伝えようとしたのかもしれない。

現在、この作品はニューヨークのメトロポリタン美術館に収蔵されている。かつてエラニーのアトリエで描かれたこの小さな風景は、時を超え、国を越えて、21世紀の鑑賞者のもとへと届けられているのだ。

おわりに――静けさのなかの声

カミーユ・ピサロの《エラニーのポプラ並木》は、一見すると控えめで、目立たない作品かもしれない。しかし、その中には、画家のまなざし、人生観、自然への信頼が、豊かに息づいている。

この絵を見るとき、私たちはただの風景を見ているのではない。画家の過ごした時間、彼が信じた世界、そして彼が遺そうとした「在り方」に触れているのだ。だからこそ、この絵は今も静かに語りかけてくる。「人間が自然の一部として生きることの美しさ」を――。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。