- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

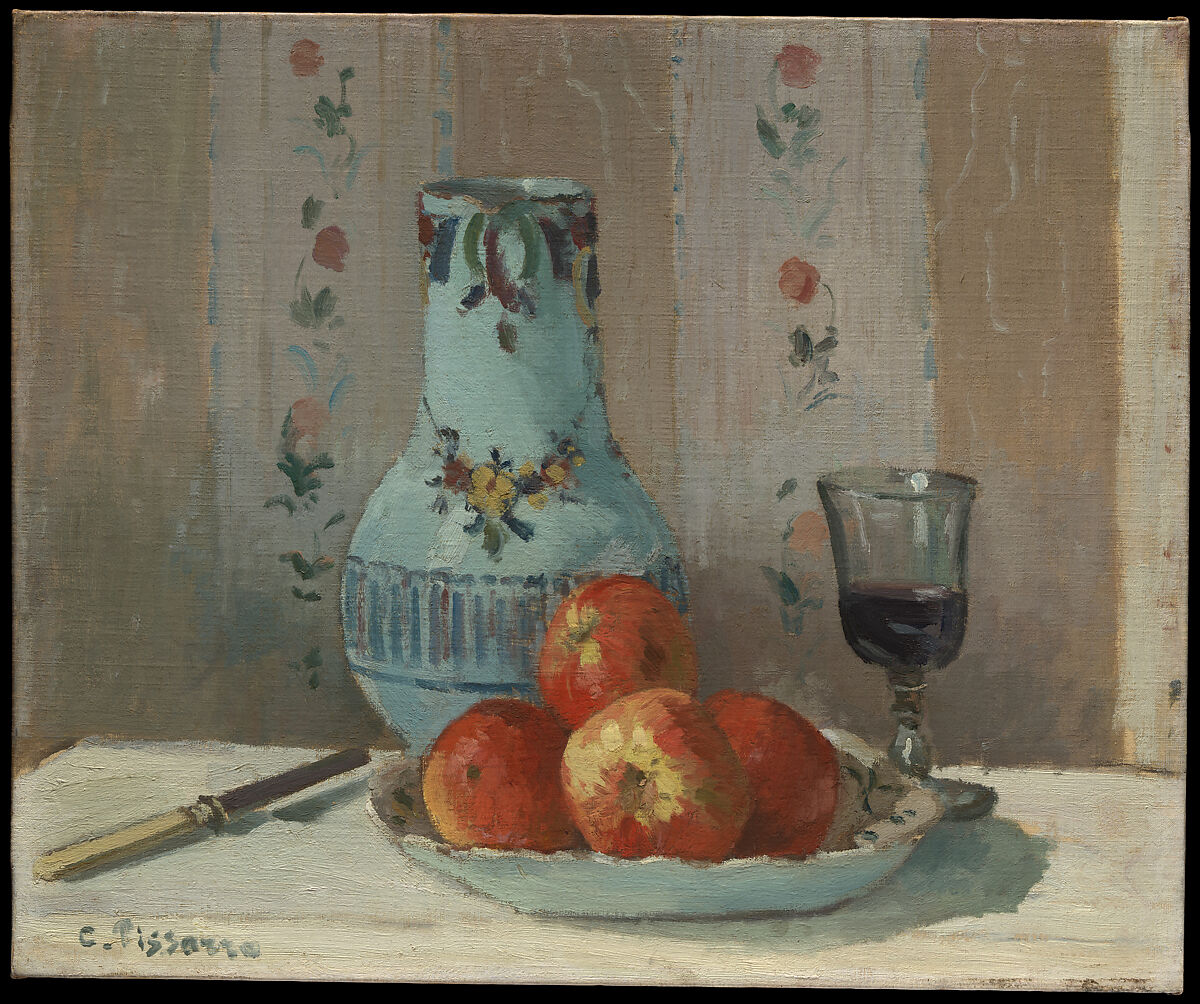

- 【リンゴと水差しのある静物】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

【リンゴと水差しのある静物】カミーユ・ピサローメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/7/17

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Camille Pissarro, カミーユ・ピサロ, フランス, 印象派

- コメントを書く

作品「リンゴと水差しのある静物」

ピサロの手による静けさの芸術

カミーユ・ピサロは、生涯を通じて農村の風景や労働者の姿を描き続けた画家として広く知られています。印象派の中でも特に社会的な視点を持ち、自然と人間の共生を画面の中で詩的に表現してきたピサロにとって、静物画は決して主流のテーマではありませんでした。実際、彼の静物画作品はごく少数にとどまっており、その多くが晩年に集中しています。

そのような背景の中で、この「リンゴと水差しのある静物」(1872年制作、)は特異な存在です。ピサロがまだ中年期で、ポントワーズの地で印象派としての方向性を模索していた時期に描かれたこの静物画は、彼の作品群の中でも異彩を放っています。風景画家としての技量と感性を、室内という限られた空間の中に凝縮させたこの作品は、単なる題材の転換にとどまらず、芸術家としての彼の幅と深みを物語るものです。

この絵に描かれているのは、テーブルの上に置かれたリンゴ、陶器の水差し、そして背景には花柄の壁紙が広がる、どこにでもありそうな室内の一角です。まさに「何気ない日常」を描いた構図ですが、そこには驚くほどの調和と緊張感が共存しています。

まず目を引くのは、構図の明快さです。リンゴの丸み、水差しの重厚な形状、テーブルの平面、背景の壁紙の模様──これらが画面上でそれぞれの役割を果たしつつ、全体として心地よいリズムを生み出しています。特にリンゴの配置には、偶然を装いながらも明確なバランスがあり、視線が自然と画面の中央に導かれるよう工夫されています。

また、背景の花柄壁紙も重要な要素です。単なる装飾ではなく、柔らかな模様が静物の無機質さを和らげ、画面全体に穏やかな生活の気配を与えています。このように、ピサロは身近な題材の中に「静かな詩情」を見出すことに成功しているのです。

ピサロがこの作品で見せている最大の技術的特徴は、「光の扱い」と「質感の描写」にあります。画面に射し込む光はごく柔らかく、人工的な光源ではなく、おそらくは窓から入ってくる自然光です。この光が、リンゴの皮の艶、水差しの陶器の光沢、テーブルクロスの質感にさまざまな陰影を与えています。

特にリンゴの描写には注目すべきものがあります。ピサロは単に赤や黄色で塗り分けるのではなく、さまざまな色を混ぜて微妙な色合いの差を生み出しています。そこには、見る角度や時間帯によって変化するリンゴの色彩を捉えようとする、印象派特有の視覚的なアプローチが表れています。

水差しに関しても同様で、陶器の表面に映るわずかな反射や、器の厚みを表すための陰影処理が非常に繊細に描かれています。これにより、画面上のモチーフが平面的な絵ではなく、立体として「そこにある」ことが感じられるのです。

同時代の画家たち、たとえばポール・セザンヌが静物画をライフワークとして取り組んでいたのに対し、ピサロはそれを「実験」として、あるいは「視点の転換」として描いていたように思われます。実際、1872年にピサロが制作したもう一つの静物画「丸いバスケットのリンゴと洋ナシ」(個人蔵)と本作は、構図もサイズも非常に近く、背景の壁紙まで共通しています。

このことから、ピサロがこの年、静物というジャンルに何らかの関心を持ち、短期間ながらも集中して取り組んでいたことがうかがえます。しかし、その描き方にはセザンヌのような幾何学的な構造の強調や哲学的な凝視とは異なる、「生活に根ざした詩的な視線」が感じられます。

つまり、セザンヌが「静物」を通して世界の構造を探ろうとしたのに対し、ピサロは「静物」を通じて日常の美や、穏やかな時間の流れを描こうとしたのです。そこに、彼の芸術家としての根本的な姿勢の違いが現れていると言えるでしょう。

印象派というと、どうしても戸外での風景画が思い浮かびます。たしかにピサロもその代表的な存在であり、野外制作(エン・プレヌール)を重視した画家でした。しかし、本作のような室内での静物画においても、印象派の視点はしっかりと息づいています。

それは「瞬間の光」を捉えようとする姿勢であり、「見えるままを描く」という方法論です。たとえモチーフが動かない物であっても、そこに当たる光や背景の影、見る側の目の変化によって、絵の中の世界は絶えず揺れ動いています。ピサロは、そのことを誰よりもよく理解していたからこそ、静物というジャンルでも印象派の理念を貫くことができたのです。

また、静物というジャンルがもつ「内向的」な側面も、当時のピサロにとって重要だったかもしれません。1870〜71年の普仏戦争を経て、彼は一時的にイギリスへ逃れており、帰国後は再び家族とともに静かな生活を送ることを望んでいました。そうした内面的な時間の中から、本作のような静物画が生まれたと考えることもできるでしょう。

ピサロの芸術観には一貫して「生活とのつながり」があります。彼は農民を理想化することなく、しかし彼らの中にこそ生の真実があると信じていました。だからこそ、都市の喧騒や特権階級の趣味ではなく、日常の営みを題材とし続けたのです。

この静物画においても、彼のその姿勢は貫かれています。華美な花瓶や高価な食器ではなく、どこの家庭にもあるようなリンゴと陶器の水差し。背景の壁紙も、上流階級のサロンではなく、庶民的な住宅を思わせる柄です。ピサロは、そうした「当たり前の美しさ」をこそ、絵画の主題として提示したのです。

この態度には、彼のアナーキズム的思想とも重なる部分があります。誰もが美を享受すべきであり、芸術は特権的なものではないという信念。それが、この慎ましくも誠実な静物画にははっきりと刻み込まれています。

「リンゴと水差しのある静物」は、一見すると物静かな、印象の薄い絵に見えるかもしれません。しかし、じっと見つめているうちに、そこに宿る多くの要素──光と色、空間と時間、生活と思想──が静かに語りかけてきます。

風景画家ピサロがなぜこのような静物画を描いたのか。その理由を一言で説明することは難しいかもしれません。しかしこの絵を見る者は、彼の中にあった「日常の美」への信頼、「見ることの誠実さ」へのこだわりを、確かに感じ取ることができるでしょう。

今この絵が、世界最大級の美術館であるメトロポリタン美術館に所蔵されていることは、まさにその価値の証明です。そしてその絵は、今日もまた静かに、見る者の心にそっと語りかけ続けているのです。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。