- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- 【ヴィル=ダヴレーの風景】カミーユ・コローメトロポリタン美術館所蔵

【ヴィル=ダヴレーの風景】カミーユ・コローメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/7/14

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Camille Corot, カミーユ・コロー, バルビゾン派, フランス, 現実主義

- コメントを書く

静寂の詩情と風景の記憶――

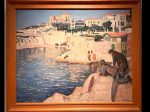

カミーユ・コローの作品「ヴィル=ダヴレーの風景」

19世紀フランスの風景画家カミーユ・コロー(1796年–1875年)は、自然を静謐な眼差しで見つめ、詩的な感受性をもって描く画家として知られています。彼の作品は、ロマン主義の抒情性と写実主義の観察眼を兼ね備え、後の印象派への架け橋としても重要な存在と位置づけられています。その晩年の代表作の一つに、1870年のサロンに出品された《ヴィル=ダヴレーの風景》があります。

この作品は、コローが生涯愛してやまなかった土地ヴィル=ダヴレー(Ville-d’Avray)を描いたものです。パリの西、郊外に位置するこの小さな町は、彼の両親が別荘を所有していたこともあり、幼少期から馴染み深い場所でした。そして、画家にとっては単なる風景の一場面ではなく、記憶と感情の交差点であり、繰り返し筆を取るインスピレーションの源だったのです。

ヴィル=ダヴレーという風景の意味

コローにとってヴィル=ダヴレーは、自然がまだ人の手によって大きく改変される以前の、素朴で純粋な美を体現する場でした。池と林に囲まれた静かな土地は、都市の喧騒から離れた内省的な空間でもあります。《ヴィル=ダヴレーの風景》では、画面中央に大きな池が広がり、その手前にはかがみ込んだ農婦の姿が見えます。コローは当初、この農婦の横に両腕を広げた子供の姿を描いていたものの、それを削除し、より物語性の少ない構成へと調整したと言われています。おそらく彼にとって重要だったのは「情景」よりも「情感」だったのでしょう。

実際、画面の大部分を占めるのは、湿り気を帯びた空とその下の水面、そしてやわらかな輪郭を持つ木々です。とりわけ画面左寄りの中央に配された木は、コローが構図上の自由を発揮した象徴的存在です。幹から広がる枝葉のシルエットは、どこか抽象的な広がりを見せ、空にかかる雲と繊細に交差しています。伝記作家アルフレッド・ロボーは、この枝葉の描写を「蜘蛛の巣のようだ」と評し、その繊細さと構成美に驚嘆しています。

詩的リアリズムとしての風景

コローは、バルビゾン派の一員と見なされながらも、他の画家たちとは異なるアプローチを取りました。ミレーやルソーが農民の姿や大地の現実性に注目したのに対し、コローは風景に内在する「詩情」や「精神的静けさ」を描き出そうとしました。《ヴィル=ダヴレーの風景》にもその特徴が色濃く表れています。農婦という具象的な存在を取り込みつつも、彼女は物語を語る存在ではなく、むしろ風景の一部として佇んでいます。鑑賞者の視線は、人物の行動よりも、空と水、そして木々の調和に自然と引き込まれていくのです。

このような表現は、まさにコローの「詩的リアリズム」の真骨頂であり、写真や記録としての写実とは一線を画しています。光の移ろいや空気の厚み、水面の揺らぎといった、目には見えにくい「感覚としての自然」が描かれているのです。

色彩と構成の静けさ

この作品の色彩は、コロー晩年の特徴である銀灰色のトーンに支配されています。空は鉛色(pewter sky)で、そこに溶け込むように木々が柔らかく立ち上がります。池の水もまた、その空の色を反射し、全体としてモノトーンに近い調和が生まれています。しかしそれは単なる彩度の抑制ではなく、微妙な色調の重なりによって深い詩情が生み出されているのです。

構成面でも特筆すべきは、左右対称性を避けながらも、視覚的な安定感を保っていることです。中央の池は左右に開けた奥行きを感じさせ、その手前に置かれた農婦は画面の重心を下支えするように配置されています。そして画面左に立つ木のシルエットが全体の視覚バランスを取りつつ、画面に動きとリズムを与えています。写実と構成の間で緻密に取られたこのバランス感覚こそが、コローの風景画を他と一線画する要素の一つでしょう。

静けさの中の時間

《ヴィル=ダヴレーの風景》には、見る者を静けさへと誘う力があります。それは単なる「音の無さ」ではなく、「時間のゆるやかさ」あるいは「時の停止」といった感覚に近いものです。現代に生きる私たちがこの絵に魅かれるとすれば、それは忙しない日常の時間感覚とはまったく異なる、自然と共鳴するリズムをこの絵が呼び覚ましてくれるからではないでしょうか。

コローが描いたのは、単に風景の「見たまま」ではなく、自身の記憶と感情、そして静寂の中に浮かび上がる「時のかたち」だったのです。

初出と評価

この作品は1870年、コローが74歳のときのサロンに出品されました。その年は普仏戦争の影響でフランス社会全体が不安定な時期であり、芸術界も揺れ動いていました。そんな中で本作は、批評家たちから「静けさの詩」として高く評価されました。特に、物語性を廃し、純粋な構成美と色調の深みによって鑑賞者を引き込む手腕は、当時の芸術の流れとは異なる独自の立場を示していたのです。

やがて印象派が登場し、モネやピサロらが自然光の即興的な描写に挑んでいきますが、彼らの多くがコローの作品から大きな影響を受けていたことは広く知られています。特に「大気の表現」や「感覚としての風景」の捉え方は、コローからの直接的な継承といえるでしょう。

終わりに――内なる風景へのまなざし

《ヴィル=ダヴレーの風景》は、一見すると何気ない田園風景に見えるかもしれません。しかしその中には、画家の心の奥底にある郷愁や沈思、自然との共鳴といった、目に見えない豊かな世界が広がっています。コローにとって風景とは、記録する対象ではなく、「内なる風景」と呼ぶべきものだったのです。

この作品を前にすると、私たちもまた、自らの記憶の奥にある「静かな場所」へと導かれていきます。そこには時間の流れも、言葉の喧騒もありません。ただ風と空、水の匂いと、木々のざわめきだけが静かに響いています。

まさにコローの作品は、絵画を通して心の深淵を旅するための「窓」なのです。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。