- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

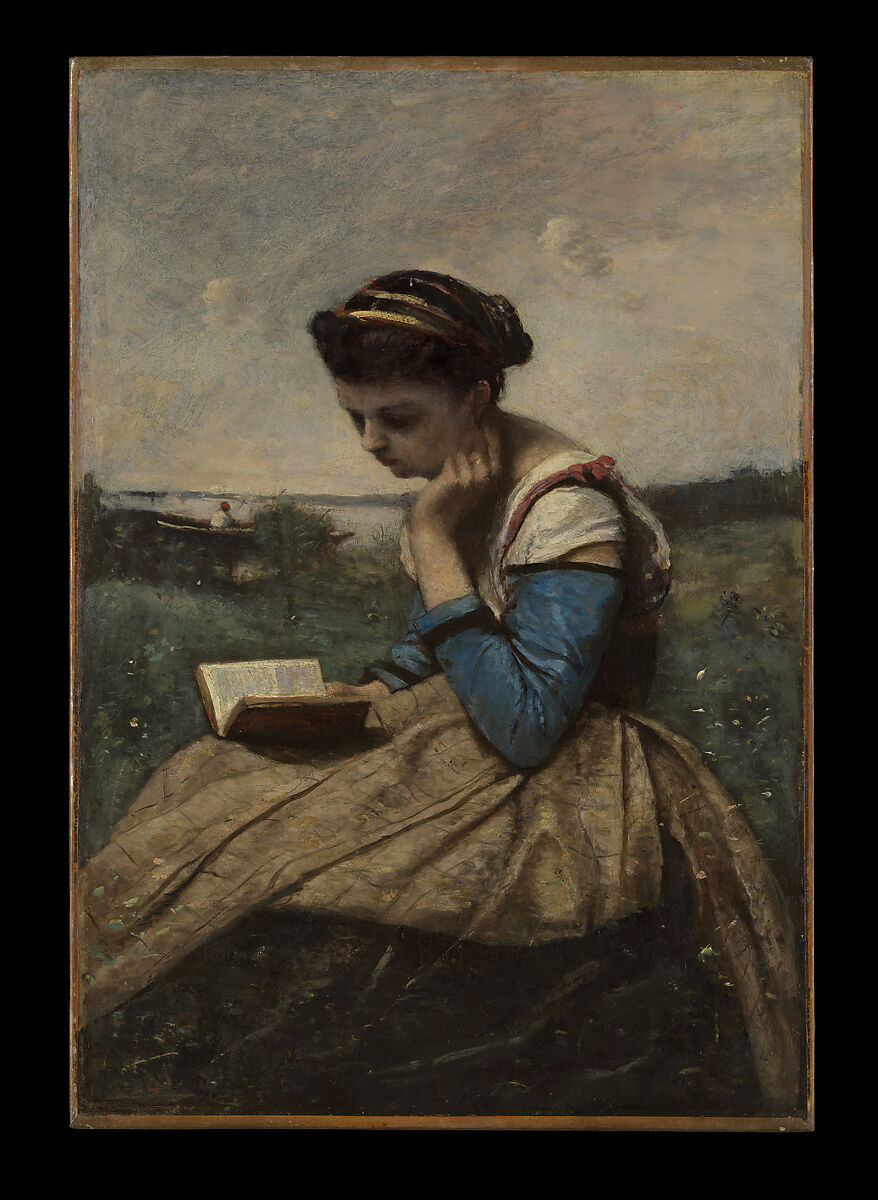

- 【読書する女】カミーユ・コローーメトロポリタン美術館所蔵

【読書する女】カミーユ・コローーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/7/14

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Camille Corot, カミーユ・コロー, バルビゾン派, フランス, 現実主義

- コメントを書く

静寂の読書——カミーユ・コローの作品《読書する女》に見る人物と風景の詩学

風景画家が描いた「ひとりの女」

カミーユ・コローは、フランス19世紀を代表する風景画家の一人です。彼の描く木立や水辺、霧に包まれた丘陵地は、写実性と詩情が融合した「詩的リアリズム」とも称され、バルビゾン派や印象派、そして象徴派にまで多大な影響を与えました。

しかし、そのコローが「人物画」を手がけることは稀でした。彼の作品の大多数は風景画であり、人物が登場する場合でも、それは小さなシルエットとして風景の中に溶け込んでいることがほとんどです。ところが、《読書する女》(1869–70年)は、その中でも特異な存在です。画面の中心には堂々としたスケールで、椅子に腰掛けて本を読む若い女性が描かれ、風景はむしろ彼女の背景として従属しています。

この作品は、1869年、当時72歳のコローがサロンに出品した数少ない人物画のひとつであり、彼自身がその後も手を加えるほど重要視したものでした。この記事では、この絵画が持つ構成の独自性、美術批評における評価、そして人物と風景が織りなす詩的世界について、読み解いていきます。

《読書する女》は、1869年のサロンに初めて出品された作品です。この時、コローはすでに70代に差し掛かっており、画壇の長老として名声を確立していました。風景画の名手として広く知られていた彼が、あえて人物画を発表したことは、画壇にとっても意外な出来事だったと言えます。

実はコローは、1850年代後半から1860年代を通して、私的なスケッチや習作として若い女性の人物像を何点も描いていました。それらは一般には公開されることなく、自身の習作あるいは限られた親しい人々のための作品とされてきました。《読書する女》は、そのような習作の蓄積の上に成り立った成果のひとつでありながら、唯一に近い形で公の場に発表された点で特異です。

興味深いことに、コローはこの作品を1869年のサロンに出品した後も、画面に手を加えています。とくに背景の風景部分を再構成し、色調や空気感に微調整を加える一方、女性像には一切手を加えなかったことが知られています。これは、人物の表現に対してコローが確かな自信と満足を持っていたことを示しているでしょう。

《読書する女》において、最も印象的なのはその静謐な構図です。若い女性は椅子に腰掛け、本を読みながらやや斜め下を見つめています。画面左手から差し込む柔らかな光が、彼女の衣服と顔を優しく照らし、その影が地面に静かに落ちています。彼女の背後には、コローらしい柔らかな色彩で描かれた木々と空が広がり、風景は人物の内面の静けさをそのまま映しているかのようです。

読書する女性というモチーフは、19世紀のヨーロッパ絵画においてよく見られる主題でした。それは、教養や内面性、静寂、女性的知性といったイメージと結びついています。とはいえ、ここで描かれる女性は、あくまで個としての存在感を持っており、匿名のモデルでありながらも、そのたたずまいには特有の気品と集中力が漂います。

この女性像は、実在のモデルに基づいて描かれたと考えられていますが、名前や身元は不明です。しかし、彼女の姿には単なる「人物」以上のもの——時間の静止、思索の深まり、人間の精神の沈静といった、より普遍的なテーマが託されているように思われます。

1869年のサロンでこの作品が発表された際、文芸評論家テオフィル・ゴーティエ(Théophile Gautier)は、コローの試みに一定の評価を示しつつも、人物の描写について批判を加えました。彼は、色彩や構成には魅力を認めながらも、「女性の描線が不正確」であると述べています。

この評価は、人物画としての完成度よりも、あくまで風景画家としての枠を超えようとした試みに対する違和感を表していたのかもしれません。たしかに、アカデミックな意味での精密なデッサンや解剖学的正確さからすれば、コローの人物表現には甘さがあるとも言えるでしょう。しかし、その「甘さ」こそが、この作品に独特の温もりと詩情を与えているのです。

むしろ、線のゆるやかさ、構図の柔らかさ、色調の穏やかさこそが、コローの真骨頂であり、見る者の心に語りかける「視覚的な詩」の役割を果たしているとも言えます。

コローの作品において風景は常に重要な意味を持ちますが、《読書する女》ではその役割が少し異なります。通常、彼の風景画では人物が風景の一部として背景に溶け込んでいますが、本作では風景がむしろ人物の心理を支える舞台として機能しています。

人物と風景が互いに独立して存在するのではなく、彼女の静けさが風景の静けさを生み出し、風景の柔らかさが彼女の内面を暗示している——そうした相互作用がこの絵には感じられます。読書という行為は、外界から心を切り離し、内面世界へと沈潜する動作です。その静かな集中は、風景の透明な空気ややわらかな木々の描写と呼応し、画面全体に「精神的風景」とも呼べる空気感を醸成しています。

このような視点から見ると、《読書する女》は単なる人物画でも風景画でもなく、「人間の精神性と自然との調和」を描いた一種の瞑想的絵画であると言えるかもしれません。

《読書する女》は、晩年のコローがたどり着いた芸術観——つまり、写実を超えた詩的表現への志向——を象徴する作品です。コローは写生旅行を重ね、観察を大切にする一方で、それをそのままキャンバスに写し取るのではなく、自らの内的な印象として再構成することを重視しました。

この作品では、風景の描写がまさにその「再構成」の産物であり、サロン出品後に風景部分を改めたことからも、彼が風景を単なる背景としてではなく、表現の一部として慎重に扱っていたことがわかります。

そして、人物には手を加えなかったという事実は、彼がこの女性の姿にすでに「完成された内面の静けさ」を見出していたことの証しです。風景は調整されても、人物はそのまま——この対比は、風景と人物の役割の違い、あるいは内面と外界の関係性を示しているとも解釈できるでしょう。

《読書する女》は、言葉のない沈黙の中に深い意味を湛えた作品です。そこには、騒がしい現実の喧騒を離れ、静かに自分の世界に没頭するひとりの女性がいます。彼女の周囲に広がる柔らかな風景は、彼女の心そのもののように穏やかで、静かです。

この絵が発する詩情は、見る者に即時的な感動を与えるというより、じわじわと心に染み入るような余韻を残します。人物画としての完成度ではなく、風景画と人物画の境界を超えた「精神の肖像画」として、コロー晩年の静かな達成がここにあるのです。

この一枚を通じて、私たちは風景と人物、観察と感情、沈黙と語りの間に広がる、コロー独自の芸術世界を垣間見ることができるでしょう。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。