- Home

- 10・現実主義美術, 2◆西洋美術史

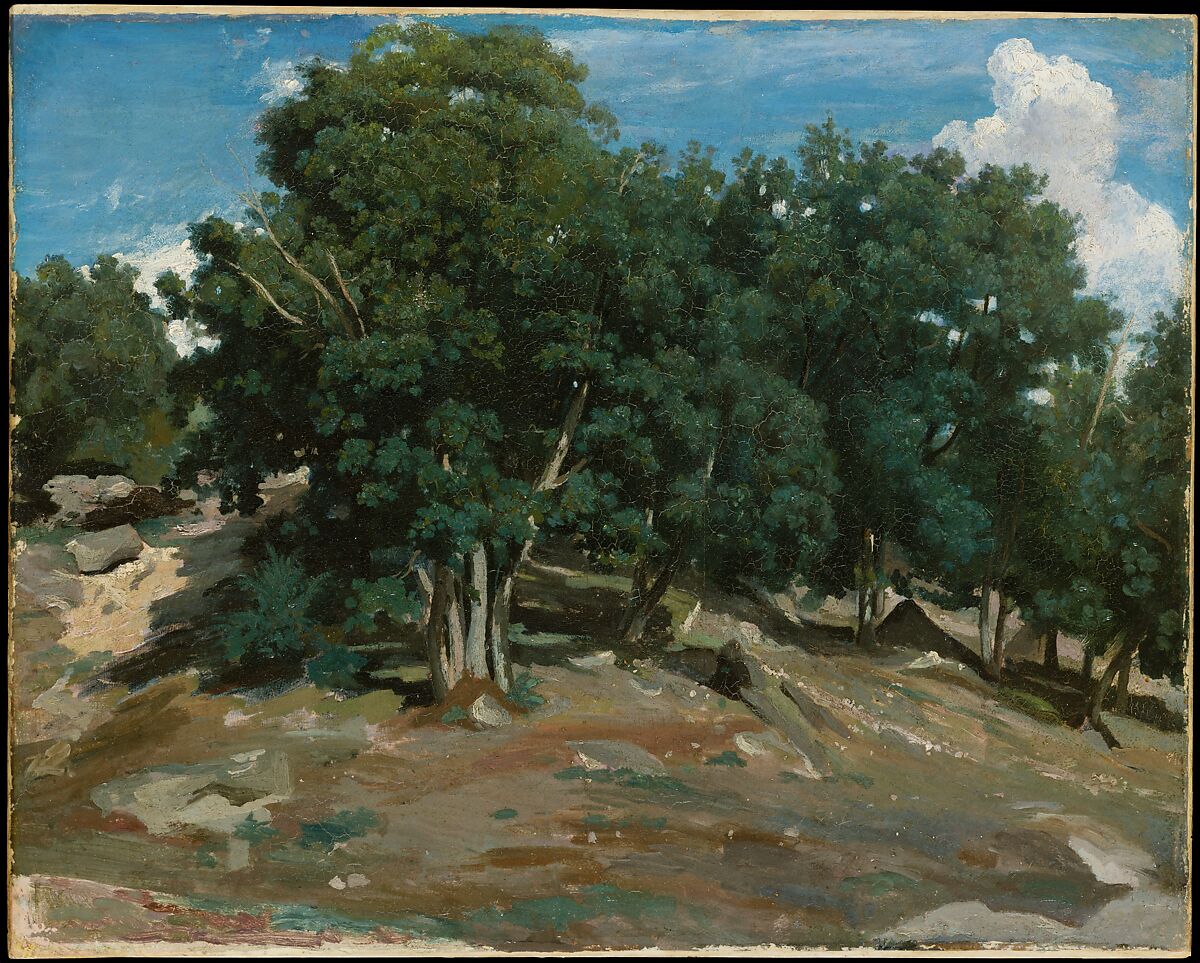

- 【フォンテーヌブローの森:バ=ブレオの樫林(Fontainebleau: Oak Trees at Bas-Bréau)】カミーユ・コローーメトロポリタン美術館所蔵

【フォンテーヌブローの森:バ=ブレオの樫林(Fontainebleau: Oak Trees at Bas-Bréau)】カミーユ・コローーメトロポリタン美術館所蔵

フォンテーヌブローの森と芸術のまなざし

カミーユ・コロー《バ=ブレオの樫林》

19世紀フランス、近代風景画の成立期において、ジャン=バティスト=カミーユ・コロー(1796年–1875年)は、詩的な自然描写と静謐な光の扱いで、独自の世界を築いた画家でした。彼の絵画は、しばしば夢想的、抒情的な印象を与えますが、その詩情は決して空想的なものではなく、自然との密接な対話から生まれたものでした。そのことを如実に物語る作品のひとつが、1832年または1833年の夏に描かれた《フォンテーヌブローの森:バ=ブレオの樫林》です。

この小品は、一見すると地味な風景のスケッチに見えますが、実は後の大作《荒野のハガル》にも影響を与えた重要な作品であり、さらにはフランス風景画の歴史におけるひとつの転機を記録するものであるとも言えます。本稿では、この作品を中心に、コローとフォンテーヌブローの森との関係、そしてその芸術的意義について考察していきます。

自然へのまなざしの転換点──イタリア帰りのコロー

この作品が描かれた1832年または1833年、コローはイタリアからの帰国後間もない時期でした。彼は1825年から1828年までローマを中心に滞在し、古代遺跡や田園風景、地中海の光に触れることで、風景画家としての基礎を築きます。そこで彼が身につけたのは、自然の構造を正確に捉えながらも、画面の中で調和を生み出す「構成力」でした。

帰国後、彼はフランス各地を巡りながら制作を続けますが、とりわけ彼の創作意欲を強く刺激したのが、パリ近郊に広がるフォンテーヌブローの森でした。この森は、古くから王族の狩猟地として知られており、豊かな植生と巨大な岩、樹齢を重ねた樫の木などが点在する変化に富んだ地形を特徴としていました。

バ=ブレオの樫林──風景の中の時間

この絵が描かれた場所、バ=ブレオは、フォンテーヌブローの森の中でも特に美しいとされる区域で、壮大な樫の木々が林立する空間でした。これらの木々は、まるで神殿の柱のように聳え立ち、その静けさと荘厳さから、「自然の聖域」とでも呼ぶべき景観を生み出していました。

コローは、この場に実際に足を運び、屋外での写生によって自然の印象を描き取ります。彼が用いたのは紙に油彩という技法で、これはスケッチと絵画の中間のような存在です。筆致は緻密すぎず、しかし樹木の幹や枝ぶり、葉の茂り方、そして地面に差し込む光の加減などが丁寧に捉えられており、森に実際に立ったときの感覚が伝わってきます。

この風景には、人間の姿は描かれていませんが、木々そのものが長い時間を生き抜いてきた「存在」として画面に立ち現れています。自然を「背景」としてではなく、それ自体が語り手であり、主役であるという見方。これこそが、コローの風景画における核心的な思想です。

《荒野のハガル》への伏線──フランスの森から聖書の舞台へ

興味深いのは、この《バ=ブレオの樫林》に描かれた樫の木が、のちの大作《荒野のハガル》(1835年)に再登場するという点です。

《荒野のハガル》は旧約聖書の場面を扱った宗教画で、パレスチナの荒れ野に追放された母子ハガルとイシュマエルの悲痛な瞬間を描いたものですが、そこに描かれた一本の大きな樫の木は、明らかにバ=ブレオの木を写し取ったものです。

これは地理的には矛盾する構成です。パレスチナの乾いた砂漠に、北フランスの深い森の樫が聳えるというのは、現実にはありえない風景です。しかし、ここにこそコローの想像力と芸術的感性が表れていると言えるでしょう。彼にとって重要だったのは「正確な舞台設定」ではなく、ある種の象徴性、つまり「救い」や「永続性」を象徴する樫の木の力を借りて、宗教的物語に詩的な深みを与えることだったのです。

芸術家たちの聖地──フォンテーヌブローの森の意味

この森は、後にバルビゾン派の画家たちが集まる場所としても知られるようになります。ミレー、ルソー、ディアズ、デュプレ、そして晩年のコロー自身もこの地で制作を続けました。フォンテーヌブローの森は、19世紀フランスの自然主義的風景画の揺籃であり、多くの画家にとって「自然と直接向き合う」ための精神的な避難所でもあったのです。

この時期の画家たちは、従来の歴史画中心のアカデミズムに対抗し、「自然そのものの真実」に迫ろうとしました。コローのように、自然の中でスケッチを繰り返し、それをもとにアトリエで構成的な作品を仕上げるという方法論は、後の印象派にも大きな影響を与えます。

個人的贈与としての作品──ナントゥイユとの関係

この作品にはもうひとつ、興味深いエピソードがあります。コローはこの《バ=ブレオの樫林》を、自身の友人であり芸術家でもあったセレスタン・ナントゥイユに贈りました。

ナントゥイユは後に、《荒野のハガル》をもとに石版画(リトグラフ)を制作し、そのイメージを広く普及させることに貢献しました。つまり、《バ=ブレオの樫林》は、ある意味で《ハガル》という大作の源泉であると同時に、それが世に出るための最初の火種ともなったのです。

個人的な交流と、画家としての創作が深く結びついたこの一件は、19世紀の芸術家コミュニティのあり方を示唆する一例とも言えます。

終わりに──小さき風景に宿る大いなる詩情

《フォンテーヌブローの森:バ=ブレオの樫林》は、一見すると地味で、歴史的事件や劇的な構図に頼らない静かな風景です。しかしその中には、風景画というジャンルの本質が凝縮されています。つまり、絵画とはただ「ものを見る」ための道具ではなく、「自然と共にあるという感覚」を呼び起こす媒介である、ということです。

この作品において、コローは自然を模写するのではなく、自然との対話を絵画という言語に翻訳しています。そしてその翻訳が、後の宗教画やさらにはバルビゾン派、印象派へと連なる美術史の中で、ひとつの起点となったことを思えば、この小さな風景画は、まさに「森の中の黙示録」とでも呼ぶべき静かな革命だったのかもしれません。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。