《オワーズ渓谷にて》:セザンヌが描いた風景の思索と再構築

ポール・セザンヌは、19世紀から20世紀初頭にかけてフランスで活動した画家であり、印象派の影響を受けつつも、その枠組みに収まらない独自の視覚世界を探求したことで、近代絵画の方向性を大きく変えた存在である。彼の作品は、印象派的な明るい色彩や筆触を受け継ぎながらも、対象の構造を把握し、画面の秩序を求める姿勢によって、のちのキュビスムや抽象絵画の先駆けとなった。

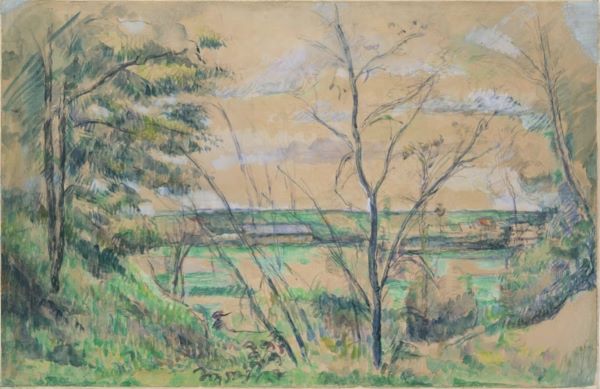

《オワーズ渓谷にて》(In the Oise Valley)は、1878年から1880年にかけて制作された風景画であり、現在はアメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。この作品は、セザンヌが印象派から距離を取り、自らの絵画理念を模索していた時期にあたる。自然を「感覚的に見たまま」に描くのではなく、「構造的に捉え直す」ことを目指したセザンヌの実験が、風景というジャンルを通して明確に表れている。

セザンヌがこの場所を訪れたのは、おそらく友人であり、当時の印象派グループとも関係のあった画家カミーユ・ピサロの影響が大きい。ピサロはオワーズ地方に住み、多くの風景を描いていたが、セザンヌもまた1870年代後半にかけてピサロとともに絵を描くことが多かった。この作品が描かれた時期、セザンヌはピサロと共に絵画の技法や構成の研究を深めながら、自らの表現へと歩みを進めていた。

印象派の継承と決別

《オワーズ渓谷にて》を一目見たとき、その色彩の明るさや、自然の情景を直接的にとらえたような構図から、印象派的な特徴を感じるかもしれない。画面には、川沿いに広がる原っぱと木立、奥には農村の家屋や遠景の丘陵が広がり、空はやや厚い雲に覆われているように見える。筆致は比較的自由で、色彩は明度が高く、青や緑、黄土色が重なり合い、穏やかな空気感を表している。

しかし、よく見るとセザンヌは、印象派が目指した「一瞬の光や大気の印象を捉える」というアプローチとは異なる意図を持って、この風景を構成している。彼の関心は「見たまま」を写し取ることではなく、「どのようにして風景を画面上に構造として再現するか」という点にあった。

印象派の多くの作品では、風景の中のモチーフが相互に溶け合い、画面の中に明確な構造性が見られないことがある。しかし《オワーズ渓谷にて》では、画面の手前、中景、奥という空間の層が明確に区分されており、それぞれの要素が独立性を保ちながら、画面内に調和を生んでいる。木々の縦のライン、家屋の水平線、丘陵の斜面といった構造的な要素が、静かでありながら緊密な画面構成を形づくっているのだ。

セザンヌの風景画における大きな特徴の一つは、モチーフを一つのまとまりとして捉え、それを画面内で「配置」しようとする姿勢である。彼は自然のなかにある形を抽象化し、画面の上で構築していくという手法をとっていた。これは、のちのピカソやブラックによるキュビスムへの明確な橋渡しともなるものである。

《オワーズ渓谷にて》においても、自然の細部は省略され、全体が幾何学的な形態にまとめられている。家々は四角形の積み重ねのように描かれ、木々の丸い葉群は筆触によって形を与えられ、草地の起伏は色のグラデーションで表現されている。これらの要素は、「自然の写し」というよりは、「絵画としての風景」として再構成されたものである。

また、セザンヌは遠近法を厳密には用いていないが、画面には明確な奥行きが感じられる。これは、空間を単一の視点から描くのではなく、複数の視点を微妙に組み合わせることで、視覚の揺らぎを画面内に組み込んでいるためである。たとえば、手前の草地と奥の家屋との関係は、自然な奥行きとしての連続性をもちながらも、あたかも平面に貼りつけられたような感覚もある。この不思議な空間感が、セザンヌの風景画に特有の静謐さと緊張感をもたらしている。

セザンヌは、筆触をただの「手の動き」ではなく、色彩と形を同時に導く手段として用いた。特にこの《オワーズ渓谷にて》では、画面のほぼ全体が細かく分割された筆触の積層によって構成されており、それが画面に独特のリズムを生んでいる。

色彩もまた、セザンヌにとっては単なる自然の色ではない。彼は、色の関係性、すなわち「ある色が隣り合う色によってどのように見えるか」に深く関心を持ち、それを画面全体の統一に活かした。草の緑は、空の青や家屋の赤褐色との対比によって強調され、木々の影は単なる黒ではなく、青や紫、暗緑といった微妙な色の重なりで描かれている。

その結果、この作品には「空気」や「風」が目に見えるような感覚が生まれている。だがそれは印象派的な即興の表現ではなく、むしろ綿密に構築された色彩の関係性の中から生まれた空気感である。セザンヌは、自然の中に「永続するもの」を見出そうとしたのであり、それは一瞬の印象ではなく、色と形を通じて達成されるべきものであった。

《オワーズ渓谷にて》には、自然と人間の営みが調和する情景が描かれている。そこには牧歌的な雰囲気が漂い、見る者の心を穏やかにさせる力がある。しかし同時に、その穏やかさの裏には、対象を冷静に見つめ、幾度も検証し、画面上に再構成しようとする画家の強い意志が潜んでいる。

この作品においてセザンヌが描いているのは、単なる風景ではない。それは、自然という現実世界と、画家の精神世界とのあいだに結ばれた「構築された視覚の調和」である。セザンヌは自然を模倣するのではなく、それを通して新たな絵画の秩序を生み出そうとしていたのである。

《オワーズ渓谷にて》は、セザンヌの画業の中でも、印象派的な技法と構築的な画面構成の間で揺れ動きながら、彼自身の様式を確立していく過渡期の代表的作品といえる。後の「サント=ヴィクトワール山」シリーズや、構成性を強めた静物画などへとつながる重要な一歩が、この作品には刻まれている。

現代の私たちがこの作品を前にするとき、そこに描かれているのはただの田園風景ではない。色と形の中に、画家が見出した秩序と詩情、そして自然に対する深い敬意が静かに息づいているのである。《オワーズ渓谷にて》は、風景画というジャンルが持つ可能性を広げた作品であり、セザンヌの「見ること」の本質を問う姿勢が凝縮された珠玉の一作である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。