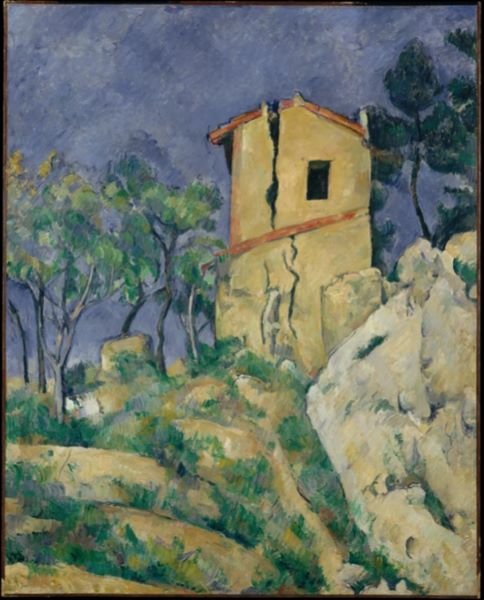

静けさの中にひそむ崩壊の予兆

セザンヌ《ひびわれた家》をめぐる考察

ポール・セザンヌが1892年から94年にかけて描いた《ひびわれた家》は、一見すると南仏ののどかな風景の一部にすぎないかのように思える。しかし、この絵には、画家の孤独と内省、そして19世紀末という時代における価値観の動揺までもが、ひそやかに織り込まれている。本作はセザンヌの風景画の中でもやや異色の位置を占めており、彼が好んで描いたサント=ヴィクトワール山やジャ・ド・ブファンといった馴染みのあるモチーフとは異なり、一度きりしか描かれていない廃屋が主題となっている。

この作品は現在、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されているが、そこでも大々的に展示されることは少ない。だが、その控えめな存在感こそが、セザンヌという画家の核心に触れる貴重な窓口となっている。本稿では、この《ひびわれた家》を通して、セザンヌの芸術観と精神性、そして彼が直面した時代の不安定さを浮き彫りにしていく。

セザンヌと風景画

セザンヌにとって風景画とは、単なる自然の再現ではなかった。それは、目に見えるものを通して「永続する構造」を描き出そうとする、彼独自の挑戦であった。モネやルノワールといった印象派の画家たちが、光と空気の瞬間的な移ろいに魅了され、視覚の印象を絵画に落とし込もうとしたのに対し、セザンヌはむしろ、対象の「確かさ」や「骨組み」に関心を寄せた。

「自然の中にシリンダー、球、円錐を見出さねばならない」と語ったセザンヌの言葉は有名だが、それは彼が世界を数学的・構造的に捉えようとしていたことを物語っている。《ひびわれた家》においても、崩れかけた壁や傾いた屋根の輪郭が、幾何学的なフォルムとして慎重に再構築されている様子がうかがえる。

モチーフとしての「ひびわれた家」

この作品の中心に据えられているのは、今にも崩れ落ちそうな廃屋である。建物の中央には深いひびが走り、そこから内部の構造が覗いている。色彩は全体として沈んでおり、地面と壁の境界は曖昧である。空は淡く青く、木々は沈黙するかのように静止している。だが、その静けさの中には、不穏な空気がじわじわと立ち上ってくる。

セザンヌがこのような家をモチーフに選ぶことは稀であり、記録によればこの建物は、彼のアトリエの近くにあった廃屋だと考えられている。彼が好んで描いた自然の風景や農村の家々とは異なり、この「ひびわれた家」は一度しか描かれていない。そこには、何か特別な感情や思念が込められていたのではないかと想像せざるを得ない。

崩壊の美学

「ひび」や「割れ目」といったイメージは、絵画において単なる物理的な破損ではなく、象徴的な意味合いを帯びることがある。セザンヌがこの建物の「ひび」を正確に、そして強調するかのように描いていることは注目に値する。ひびわれた壁面は、単に建物の老朽化を示すものではなく、時の流れ、あるいは内的崩壊の兆しを映し出しているのかもしれない。

また、この構造的な不安定さは、当時のセザンヌ自身の内面とも呼応していた可能性がある。彼は若い頃から社会的な不適応を抱えており、画家としての自信と葛藤の間を揺れ動いていた。1886年に亡くなった父からの経済的独立を得た後も、画家としての地位がようやく確立されるのは晩年に入ってからである。《ひびわれた家》が描かれた1890年代初頭は、まさにその過渡期にあたる。

光と影の構成

《ひびわれた家》の中で、光は控えめながらも効果的に使われている。建物のひび割れた部分にはほとんど影が落ち、内部が暗く沈んでいる一方で、壁の一部には柔らかな光が射し込んでいる。セザンヌはここで、単なる明暗のコントラストではなく、空間と質量の把握を試みている。

彼は筆致を細かく重ね、色彩をわずかに変化させることで、建物の表面に複雑なニュアンスを与えている。壁のテクスチャー、草の広がり、空のにじみ――いずれも光の当たり方に応じて微妙に調整されており、まるで静物画のような感覚をもたらしている。

「不在」の肖像

セザンヌの風景画には、しばしば「人間の不在」が際立つ特徴として指摘される。《ひびわれた家》もその例外ではない。人の気配はなく、音もなく、ただ建物と自然だけがそこにある。だが、この不在は空虚さを意味するのではなく、むしろ「時間の堆積」を可視化する手法でもある。

ひびわれた家は、かつて誰かが住んでいた生活の痕跡を示しながら、今は放棄されて沈黙している。その佇まいには、過去の記憶と現在の断絶が重なり合い、「廃墟の肖像」とも言うべき静かなドラマがある。

後の画家たちへの影響

この作品の影響は、後のキュビスムや抽象表現主義にも見て取れる。セザンヌは、対象を解体し、再構成することで、絵画の構造そのものを問い直した。ピカソやブラックがセザンヌを「近代絵画の父」と称賛したのも、まさにその構成的な思考ゆえである。

《ひびわれた家》における建築的な要素の強調、フォルムの断絶、そして象徴的な意味合いの付与は、単なる風景画にとどまらない絵画的革新を示している。この一枚の中に、セザンヌ以後の美術が向かう道の萌芽が秘められている。

静かな革新の象徴

《ひびわれた家》は、セザンヌが一貫して追い求めた「絵画の本質」に迫る重要な作品である。そこには、対象の外観をなぞるのではなく、その背後にある構造と時間の痕跡を描こうとする、誠実なまなざしが宿っている。

この絵の前に立つと、私たちはただ一軒の古びた家を見ているようでいて、同時に多くの「目に見えないもの」に気づかされる。時の経過、人間の不在、静けさの中の不安、そして絵画という行為そのものの重み――それらがすべて、沈黙の中で語りかけてくる。

終わりに

《ひびわれた家》は、セザンヌが南仏の風景を描く中で出会った、ほんの一度きりのモチーフである。しかしその一度きりの選択が、いかに特別で、いかに多くの思索を呼び起こすか。本作は、芸術とは何か、風景とは何か、そして絵画が時間をいかに記録しうるかという根源的な問いを、静かに投げかけている。

セザンヌがこの家を描いた理由は明確ではない。しかし、その「不明確さ」こそが、この作品に永続的な魅力を与えているのだ。沈黙の絵画として、《ひびわれた家》は今日もまた、新たなまなざしを受け入れる準備を整えて、静かに佇んでいる。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。