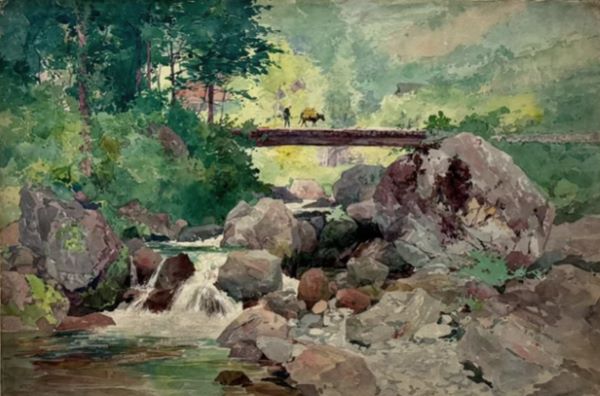

「養沢西の橋」は、明治時代の日本の風景画家、吉田博によって1896年に描かれた水彩画であり、日本の近代美術における重要な作品です。この作品は、日本画と西洋画の技法が融合し、吉田博が独自の表現方法を確立した一例として評価されています。本稿では、「養沢西の橋」の背景や制作の過程、作品の特徴、技法について詳細に考察し、吉田博の作風がどのように近代日本美術に影響を与えたかを探っていきます。

吉田博(1876年-1950年)は、明治時代から昭和時代にかけて活躍した日本の画家で、特に風景画と版画で知られています。彼は、自然の美を詩的に捉え、精緻な技法で表現したことが評価されました。吉田博は、東京美術学校で学び、西洋の技法や理論を学ぶとともに、自然との深い関わりを持つことによって独自の画風を形成しました。彼は日本の風景を描く際に、西洋画の影響を受けながらも、日本独自の美的感覚を大切にしました。

また、吉田博は、風景画の分野で非常に多くの作品を残しており、その作品の多くは自然や都市風景を写実的かつ感覚的に描いたものです。彼の画風は、精緻でありながらもその描写には感情が込められており、観る者に深い印象を与えます。吉田は、絵画だけでなく、版画の分野でも名を馳せ、特に風景版画の分野で非常に高い評価を受けています。

「養沢西の橋」もまた、吉田博の風景画としての特徴が色濃く表れた作品です。この作品は、彼が風景画を通じて日本の自然をどのように表現し、また西洋画の影響をどのように取り入れたかを示すものとして、吉田博の作風を理解するうえで重要な位置を占めています。

「養沢西の橋」は、1896年に制作された水彩画で、東京国立近代美術館に所蔵されています。吉田博がこの作品を制作した当時、明治時代の日本は急速に西洋化が進んでおり、絵画の分野でも西洋画の技法や表現方法が取り入れられていました。しかし、吉田博はその西洋画の技法を単なる模倣にとどまらず、日本の風景や自然の美をどのように描くかを追求しました。この作品もまた、そうした試みの一環として生まれたものです。

「養沢西の橋」の制作時期は、明治時代の中期にあたり、絵画の世界では西洋画と日本画が交錯する時期でした。西洋画の影響を受けた日本の画家たちは、自然の表現において新しい方法を模索しており、特に風景画においては、遠近法や光の表現など、西洋画の技法を取り入れることが試みられていました。その中で、吉田博は水彩画を用い、風景を写実的に描くことを重視し、自然の美をそのまま捉えることに力を注いでいました。

「養沢西の橋」は、吉田博が養沢という地域を訪れ、そこで見た風景を描いた作品とされています。養沢は東京から少し離れた場所に位置し、自然の景色が美しいことで知られています。この作品では、養沢の西に架かる橋を中心に、周囲の自然や景観が精緻に描かれています。橋自体が画面の中で重要な位置を占め、吉田はその構造物を静かに、かつ精密に表現しました。また、その周囲に広がる自然や空気感、光の変化が巧みに表現されており、風景画としての完成度が高い作品となっています。

「養沢西の橋」は、水彩画という技法を駆使して描かれた作品です。吉田博は、水彩画の特性を最大限に活かし、色の透明感や光の変化を見事に表現しました。水彩画は、色を重ねることで深みや陰影を出すことができ、吉田はその技法を用いて、自然の微妙な色彩や質感を表現しています。

この作品では、橋の構造物が非常に精緻に描かれ、細部に至るまで丁寧に筆を運んでいます。橋の木材や鉄材の質感が水彩で見事に再現され、光と影の関係が巧みに表現されています。橋の下に広がる川の流れもまた、透明感のある水彩ならではの表現がなされ、流れる水の動きや反射が非常にリアルに描かれています。

また、周囲の自然も非常に精密に描写されています。特に木々や草花の描写において、吉田博は細かな筆致で自然のディテールを捉えています。水彩画特有の淡い色調を用いて、空気感や光の変化を表現し、作品に生命感を与えています。これにより、観る者はまるでその場に立っているかのような感覚を覚えることができます。

「養沢西の橋」では、遠近法が適切に用いられており、画面の奥行き感が生まれています。橋を中心に、遠くの山々や空の広がりが描かれ、その向こうに広がる風景が美しく調和しています。遠近法により、観る者は画面の中で景色を実際に歩いているかのような感覚を味わうことができ、自然の広がりとその中における人間の存在を感じさせます。

吉田博の風景画は、単なる風景の再現にとどまらず、自然との対話を重視するものでした。彼は風景を描くことで、自然の持つ美しさや力強さを表現するとともに、自然と人間の関係を深く考察しました。「養沢西の橋」においても、その意図が色濃く表れています。

橋を描いたことで、この作品には人間の手による構造物と自然の調和が表現されています。橋は自然の中に溶け込むように描かれ、自然の景観に対して人工的な要素がどのように影響を与えるのかという問題を考えさせられます。吉田博は、人間の存在が自然の中にどのように位置づけられるべきかを風景を通じて表現しようとしました。

また、橋の周囲に広がる自然は、ただの背景ではなく、風景の中で重要な役割を果たしています。木々や草花、川の流れ、空の色合いなどが、橋と一体となって画面を構成し、観る者に静かで穏やかな感情を抱かせます。吉田博は、この作品を通じて、自然の静けさと、人間の手による構造物の調和が生み出す美を表現したと言えるでしょう。

吉田博は、西洋画の技法を取り入れつつも、日本の自然と風景を描くという独自のアプローチを取りました。「養沢西の橋」のような作品は、彼が風景画においてどのように西洋画の技法を活かし、日本の美を表現したかを示す好例です。彼の作品は、当時の日本の画壇において新しい視点を提供し、後の日本の風景画に大きな影響を与えました。

吉田博の影響は、特に風景画の分野において顕著であり、彼が示した自然との深い交感は、後の日本画家たちに多くの示唆を与えました。また、彼の作品は日本美術の近代化における重要な一歩を示すものであり、彼がどのように日本の自然を西洋画の技法で表現したかは、現在の日本美術においても高く評価されています。

「養沢西の橋」は、吉田博が風景画における技法を駆使し、自然と人間の関係を描いた重要な作品です。この作品を通じて、吉田博は日本の自然の美しさと力強さを再認識させ、また西洋画の技法を取り入れた日本の近代風景画のスタイルを確立しました。彼の作品は、今日の風景画や美術の評価にも大きな影響を与えており、彼の作風とその技法は今なお高く評価されています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。