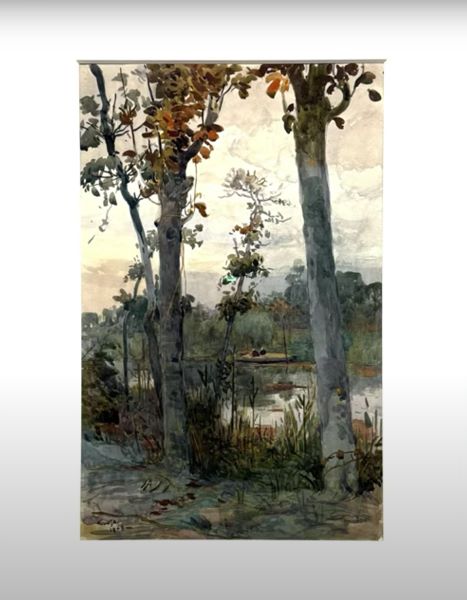

「綾瀬風景」は、織田一磨によって1908年に制作された水彩画です。織田一磨は日本の近代美術を代表する画家であり、特に風景画や都市景観を描いた作品で知られています。この作品は、彼が若い頃に日本の風景に対する独自のアプローチを示すものとして評価されています。

作品は、東京都内の綾瀬地区を描いたものとされていますが、描かれている風景は当時の東京の一角を象徴するものであり、当時の街並みや自然がどのように交錯していたのかを視覚的に表現しています。作品の中で描かれる風景は、静けさの中にも力強い生命力を感じさせ、都市と自然が一体となった独特の雰囲気を作り出しています。

織田一磨(おだ かずま)は、1882年に東京で生まれ、1964年に亡くなった日本の画家です。彼は明治時代から昭和時代にかけて活動した画家で、特に洋画家としての地位を確立しました。彼の作品には、印象派やポスト印象派からの影響を受けつつも、日本の風景や都市の美を独自の視点で表現したものが多くあります。

彼は、東京美術学校(現在の東京芸術大学)で学んだ後、フランスに留学し、ヨーロッパの美術運動を学びました。その後、帰国後は日本の近代絵画に新しい風を吹き込む存在となり、特に都市景観や風景画を多く描きました。彼の絵画は、当時の日本の変わりゆく都市風景を映し出し、その繊細な描写力と独特の色使いが高く評価されています。

「綾瀬風景」は、水彩と鉛筆を使用した作品であり、非常に繊細で細やかな表現が特徴です。水彩画の特徴である透明感を活かし、光と影の微妙な変化を表現しています。また、鉛筆で描かれた部分では、建物や自然のディテールを丁寧に描き込むことで、視覚的な奥行きと立体感を生み出しています。

この作品における色使いは、明るい色調が多く、都市の風景に新鮮さと清々しさを感じさせます。水彩特有のにじみやぼかしの効果が、風景に柔らかさを与え、また、鉛筆による線画がその繊細さと対比をなして、作品に深みを加えています。

織田一磨の風景画には、印象派的な光の表現や、自然の変化を捕える瞬間的な視点が強く影響しています。しかし、彼の作品はそれにとどまらず、日本の風景に対する深い愛情と、都市の発展に対する鋭い観察力を融合させた作品を生み出しています。彼の画風は、自然との調和を感じさせると同時に、都市が持つ力強さや活力をも描き出すものです。

「綾瀬風景」は、単に一つの風景を描いただけの作品ではありません。絵の中には、都市の発展と自然との調和が表現されており、当時の日本社会における変化や葛藤が暗示されています。東京は明治時代から大正時代にかけて急速に発展し、都市化が進みました。その一方で、古くからある風景や自然が失われつつあり、そのことに対する哀愁やノスタルジアを感じさせる作品でもあります。

綾瀬地区という特定の場所を描いたこの作品には、都市の変化を受け入れつつも、過去の風景に対する尊敬や郷愁が込められていると考えられます。描かれた風景は、現代の都市とその周囲の自然がどのように融合し、または対立しているかを示唆するものとして読むことができます。

織田一磨の「綾瀬風景」を考える際、近代日本における風景画の重要性も無視できません。日本の近代絵画は、西洋の影響を受けつつも、日本的な風景や都市景観を描くことに独自の価値を見出しました。明治から大正、そして昭和にかけて、都市風景や近代的な建築物が多く描かれるようになり、これは日本が急速に近代化を進める中での社会的・文化的な現象を反映しています。

織田一磨は、こうした時代背景を背景にして、都市と自然が交錯する風景を描くことで、視覚的にその変化を捉えようとしました。彼の絵画は、都市の発展とともに失われつつあるもの、そして新たに生まれつつあるものを記録する役割を果たしていると言えるでしょう。

「綾瀬風景」は、当時の日本社会や都市の発展を反映した作品であり、その時代背景に対する深い理解と感受性が感じられます。作品が制作された1908年は、日本が急速に西洋化と近代化を進めていた時期であり、都市風景は大きく変貌を遂げていました。この絵は、そうした変化を記録し、またその中に見出される美しさを表現した重要な作品です。

また、織田一磨が描いた風景画は、日本の自然と都市景観を新たな視点で再評価する契機となり、後の日本の都市風景画や風景画家に多大な影響を与えました。彼の画風は、当時の美術界で非常に評価され、その後の日本の近代絵画の発展に貢献しました。

織田一磨の作品は、「綾瀬風景」に限らず、都市景観や自然を描いたものが多く、その中でも特に風景画には独自の魅力があります。彼の他の風景画と比較してみると、「綾瀬風景」では、都市の一部が描かれている点が際立っています。例えば、彼の「横浜風景」や「街角」などでは、より都市的で賑やかな街並みが描かれる一方、「綾瀬風景」では、まだ穏やかな自然と都市が融合している時期の風景が取り上げられていることが特徴です。

これにより、「綾瀬風景」は都市化が進む中でも、自然との調和を意識した作品であることがうかがえます。彼は、風景画において都市の発展を描くだけでなく、そこに潜む自然の美しさを捉えようとしました。これは、当時の日本社会における変革の中で、都市化に伴う自然の喪失を憂慮し、そこに対する深い愛情を込めた作品であると言えるでしょう。

また、彼の「野菜市場」などの作品では、日常生活の一コマが描かれ、都市の活気を感じさせる一方、「綾瀬風景」では、穏やかな風景を通して、自然の存在感がより強調されています。これらの違いは、織田が都市の喧騒と静けさの間でどのようにバランスを取ったかを示しており、その感受性の豊かさを感じさせます。

織田一磨は、日本における洋画運動の先駆者の一人として、その地位を確立しました。明治から大正時代にかけて、彼のような画家たちが日本の近代絵画を牽引し、西洋の絵画技法を取り入れつつ、独自の表現方法を模索しました。特に、風景画や都市景観画は、彼らが追求したテーマの一つであり、都市化の進展に伴う社会の変化を視覚的に捉えました。

織田一磨の位置づけは、洋画家としての先駆的な役割にとどまらず、日本の近代風景画の発展に多大な影響を与えた点で重要です。彼の作品は、西洋的な技法を取り入れながらも、日本の自然や文化を大切にし、その美を深く掘り下げることに成功しました。「綾瀬風景」にも見られるように、都市の発展と自然の調和を描くことで、彼は近代化が進む時代における風景画の新しい方向性を示したのです。

「綾瀬風景」は、織田一磨の代表的な作品として、その精緻な技法と独自の視点で日本の都市風景を描いた重要な作品です。作品の中で描かれる自然と都市の調和は、彼の画家としての深い感受性と、時代の変化に対する鋭い観察力を示しています。この作品を通じて、私たちは近代化が進む日本における風景画の新たな方向性を感じ取ることができます。また、織田一磨の技法や表現方法は、その後の日本の風景画に大きな影響を与え、今日においてもその価値は色あせていません。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。