「山村風景」は、浅井忠が1887年(明治20年)に制作した水彩画であり、東京国立近代美術館に所蔵されています。水彩画は西洋画技法のひとつとして明治時代に日本に紹介され、その軽快さと表現の自由度から、画家たちにとって新たな表現手段として魅力的に受け入れられました。また、水墨画をはじめとする水を媒介とした日本の絵画伝統との親和性もあり、日本の画家たちはその技法を迅速に自らの表現方法として取り入れていきました。

この時期、特に明治20年代後半から30年代にかけて、水彩画は一大ブームを迎え、画家だけでなく一般の人々にも広く受け入れられました。この背景には、戸外での写生活動が盛んに行われ、自然の景色や風景を新たな視点で描くことが重要なテーマとなったことが大きく関わっています。その中でも浅井忠は、写実的な風景画を通して日本の自然美を描き出し、その技法やテーマによって近代日本絵画に大きな影響を与えました。

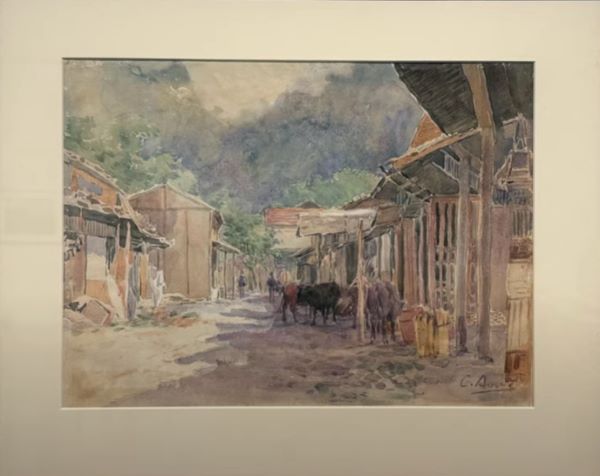

「山村風景」は、浅井忠の画業の中でも特に重要な作品であり、日本画と西洋画の技法の融合という明治時代の美術的な転換を象徴するものです。この作品は、浅井が1887年に描いた油彩画「八王子付近の街」とほぼ同じ構図であることが知られており、その風景が描かれた場所は八王子の名もなき山村と推測されています。本稿では、「山村風景」に込められた美術的な意義や技法的な特徴、またその歴史的背景について詳細に分析し、浅井忠の画家としての功績を評価します。

浅井忠は、明治時代の日本画家であり、特に西洋画技法を日本画に取り入れた先駆者として評価されています。彼は、東京美術学校(現在の東京芸術大学)で学んだ後、フランスに留学し、西洋絵画の技法を習得しました。西洋画の影響を受けた浅井忠は、帰国後に日本画の中で新しい技法や表現方法を模索し続けました。その中でも水彩画に対する関心は強く、彼の作品における自然の写実的な表現は、当時の日本画の中でも異彩を放ちました。

また、浅井忠は、ただ技法にとどまらず、西洋絵画の表現力を取り入れながらも、常に日本の風景や文化に根ざした題材を描きました。彼の作品には、自然との一体感や、風景の持つ静けさや情緒を表現する力が強く、これは西洋画の影響を受けながらも、日本的な美意識を反映したものとして高く評価されています。

水彩画は、西洋画技法の一つとして19世紀末に日本に紹介され、急速に広まりました。その特徴的な点は、色を水に溶かして軽やかに表現することにあります。水彩画は、油彩や日本画に比べて乾きが早く、携帯が容易で、屋外での写生活動にも適しています。こうした特性が、自然の風景を生き生きと描き出すために非常に効果的であったため、特に明治時代には画家たちに重宝されました。

浅井忠は、この水彩技法を日本の風景を描くための手段として積極的に活用しました。彼の水彩画は、写実的でありながらも、軽快で自由な筆致で自然の風景を描く点が特徴です。特に「山村風景」においては、風景の中に広がる空気感や光の変化を巧みに捉え、軽やかに色彩を重ねることで、風景を生き生きと表現しています。

「山村風景」は、浅井忠が1887年に描いた水彩画であり、八王子付近の山村を描いた作品です。この作品は、浅井忠が同年に描いた油彩画「八王子付近の街」とほぼ同じ構図を持っています。そのため、描かれている風景は八王子の名もなき山村であると推定されています。

作品には、緑豊かな山々が広がり、そこに点在する家々と農村の風景が描かれています。遠景に広がる山々は、淡い色彩で表現され、視覚的に広がりと奥行きが感じられます。一方、前景には農作業をしている人物や、村の家々が描かれ、日常生活が息づいている様子がうかがえます。浅井忠は、こうした風景を写生によって描きながら、その中に潜む美を抽出し、絵画として表現しました。

また、「山村風景」の構図において特徴的なのは、前景と後景の明確な分け方です。手前に近い部分は、人物や建物が描かれており、風景全体に対して生き生きとした活動感を与えています。一方、背景の山々や空は、より広がりを持つ淡い色調で表現されており、静けさと平穏さが感じられます。こうした構図は、自然と人間との関係性を強調し、風景の中での「時間の流れ」を感じさせるものとなっています。

「山村風景」は、明治時代の日本における風景画の新しい展開を示す作品として、非常に重要です。この時期、日本画家たちは西洋画技法を取り入れながら、日本の風景を描く方法を模索していました。特に、自然や風景の「写実的」な描写が重要視され、その中で写生を通じて「新しい風景」を発見することが一つのテーマとなりました。

浅井忠はその代表的な画家であり、「山村風景」でも写生によって日本の風景の美しさを捉えています。彼の作品における自然の描写は、単なる視覚的な再現にとどまらず、自然の中に流れる時間や空気を表現することにあります。そのため、彼の風景画は、視覚的な美しさだけでなく、感覚的・精神的な深さをも伝えるものとなっています。

「山村風景」が制作された1887年頃は、水彩画が日本で一大ブームを迎えていた時期です。水彩画は、西洋画の技法として日本に紹介され、その手軽さや表現の自由度から多くの画家に支持されました。特に、自然を直接描写することができる水彩画は、写生活動が盛んに行われる中で広く受け入れられました。

この水彩画のブームは、単に画家だけでなく、一般の人々にとっても新たな芸術の形態として親しまれるようになりました。水彩画は、絵を描く楽しさを手軽に提供するため、多くの人々に絵画の魅力を伝え、芸術の普及にも寄与しました。浅井忠は、この水彩画ブームの中で先駆者として活躍し、その作品を通じて日本の自然や風景を新たな視点で描き出しました。

「山村風景」は、浅井忠が描いた風景画の中でも、特に写実的かつ情緒豊かな作品であり、明治時代の水彩画ブームにおける重要な一作品です。浅井忠は、西洋画の技法を取り入れつつ、日本の風景を深く愛し、その美しさを余すことなく表現しました。彼の作品は、単なる風景の描写にとどまらず、自然と人間の調和を感じさせるものとなっています。また、この作品は、明治時代における西洋画技法と日本画の融合を象徴するものであり、近代日本絵画の発展に大きな影響を与えました。

「山村風景」における浅井忠の表現は、彼が目指した日本の風景の新たな「発見」を示しており、その技法と構図、さらには自然への深い愛情が、今日においても多くの人々に感動を与え続けています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。