児島善三郎の作品『アルプスへの道』(1951年制作)は日本の近代美術の中でも、戦後の芸術の動向を象徴する一つの重要な作品です。児島善三郎は、戦後の混乱期においても、芸術の可能性と人間の精神的な成長を求めて表現を続けた画家であり、その作品は時代の変化を反映するものとして、深い意味を持っています。

児島善三郎(こじま ぜんさぶろう、1902年 – 1976年)は、20世紀前半から後半にかけて活動した日本の画家であり、特に戦後日本美術の発展において重要な役割を果たしました。彼は、ヨーロッパの近代美術を深く学び、それを日本の文化や社会に結びつける形で独自のスタイルを確立しました。特にフランスの印象派や後期印象派、さらにはシュルレアリスムや抽象表現主義など、さまざまな西洋の芸術運動から影響を受けつつ、自己の表現を追求していった点が特徴的です。

戦後の日本において、社会は激動の時期を迎え、経済的な困難や精神的な疲弊が広がっていました。この時期、芸術は人々にとっての精神的な支えとなり、また社会の変革を促す力を持つものとして重要な役割を果たしました。児島善三郎もそのような時代背景の中で、独自の道を歩んでいきました。

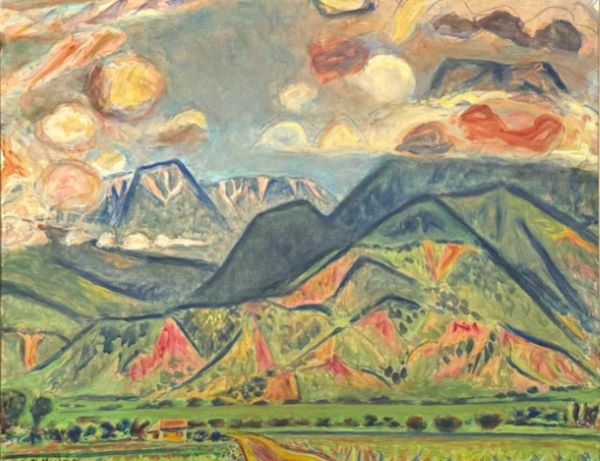

『アルプスへの道』は1951年に制作された油彩画であり、東京国立近代美術館に所蔵されています。この作品は、アルプス山脈への道を描いたものですが、表面的には風景画のように見えます。しかし、その背後にはより深い象徴的な意味が込められています。

アルプスの険しい山岳を進む道は、物理的な旅の象徴であると同時に、精神的な成長や自己の探求の道を表しています。画面の中には、険しい山々とそれを登る人物が描かれており、その人物の姿勢や表情からは、困難な道程を乗り越えようとする強い意志と決意が感じられます。アルプスの雄大で厳しい自然は、人間の力を試す試練の象徴であり、その道を進むことは、精神的な成長と解放の象徴でもあると言えるでしょう。

『アルプスへの道』は、非常に力強い構図と色彩で描かれています。画面中央には険しい山道が描かれており、その先にアルプスの山々が見えます。道は曲がりくねっており、まるで観る者に対して、どこに行くのか、どのように進むのかを問うかのように配置されています。この道の先に待っているのは、視覚的には描かれていませんが、山々の厳しさから察するに、その先に待っているのは試練や困難であることが予感されます。

色彩においては、暗い茶色や灰色、青緑といった重厚な色合いが支配的で、これらの色は作品全体に重さと緊張感を与えています。山々の厳しさや、進む道の険しさを表現するために、児島はその色彩を意図的に選んだと考えられます。一方で、人物の姿は暗い色調で描かれているものの、微妙な光の加減や陰影によって、希望や未来に向かう力強さが表現されています。

画面中央には、アルプスの道を進む一人の人物が描かれています。この人物は、身の回りの厳しい自然に抗いながら歩む姿勢を見せており、その姿勢はまさに人間が自らの力を試し、限界を超えて成長しようとする象徴であると言えます。人物の服装や表情からは、現実的な意味では単なる登山者であることが読み取れますが、象徴的には「人間の挑戦」や「自己の成長」を表していると解釈できます。

また、この人物は周囲の自然と一体となるような姿勢で描かれています。山々がその人物の周囲に迫るように配置され、自然と人間が一つとなっているような感覚を与えます。このような表現は、自然との調和を求める人間の精神を象徴しており、戦後の日本における社会復興や精神的な再生を求める象徴的な意味を持つと言えるでしょう。

『アルプスへの道』が制作された1951年という年は、日本にとって極めて重要な時期です。第二次世界大戦が終わり、占領下の時代から独立を果たし、戦後の復興が始まると同時に、社会や経済の変化が加速していきました。この時期、人々は戦争の傷跡を癒し、平和な時代に向けて進んでいく必要がありました。

『アルプスへの道』は、戦後の日本人が直面していた精神的な試練を象徴する作品であり、困難な道を進む人間の姿を描くことによって、復興のために立ち向かう力強さと希望を表現しています。画面に描かれた人物が進む道は、まさに戦後の混乱を乗り越え、再生への道を模索する日本人の姿勢を象徴していると考えられます。

『アルプスへの道』は、単なる風景画や旅行記ではなく、深い象徴的な意味を持った作品です。児島善三郎は、戦後の日本社会が直面していた精神的な困難や試練を表現し、同時にその中に希望と成長の可能性を込めました。アルプス山脈の険しい道を進む人物は、困難に立ち向かう人間の強さと、試練を乗り越えた先にある未来への希望を象徴しており、戦後日本の精神的復興を求めるメッセージが込められています。

この作品は、児島善三郎が戦後の日本に向けた深い思索と感情を表現した重要な作品であり、視覚的な美しさだけでなく、その背後にあるメッセージをも感じ取ることができる作品です。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。