木村長七(1852年~1922年)は、近代日本の実業家であり、鉱山経営の分野で大きな足跡を残しました。彼は、古河市兵衛という実業家とともに、古河合名会社に従事し、その発展に大いに貢献しました。古河市兵衛は、古河財閥を築き上げた名実業家であり、特に鉱山業において顕著な業績を挙げました。木村長七はその片腕として、古河の経営に深く関わり、特に鉱山経営の分野で優れた手腕を発揮しました。

大正2年に引退した木村長七は、経済活動から身を引き、次第に社会活動に力を入れるようになります。引退にあたって、古河合名会社は木村長七に感謝の意を込めて肖像画を依頼しました。この依頼を受けたのが、当時日本画壇の重鎮として名を馳せていた黒田清輝でした。

黒田清輝(1866年~1924年)は、明治から大正時代にかけて活躍した日本の画家で、フランスのアカデミックな技法を学んだことから、洋画の発展に寄与した人物です。黒田の絵画は、西洋画の技法を取り入れつつも、日本的な感性を融合させた作品が特徴的であり、その技術力と表現力は高く評価されています。

大正2年、木村長七が引退する際、古河合名会社は黒田清輝に肖像画を依頼しました。依頼を受けた黒田は、木村長七の人物像をどのように表現するか、慎重に構想を練り始めました。しかし、黒田清輝が木村長七の肖像画を完成させるには、かなりの時間を要しました。

黒田清輝が木村長七の肖像画の制作を開始したのは、大正2年のことですが、肖像画の完成には数年の時間がかかりました。その間、黒田は多忙な日々を送りながらも、肖像画の制作に取り組んでいました。実際、制作が完了したのは、大正8年のことです。完成した作品は、黒田の技法の集大成であり、彼の洋画家としての精緻な技術と、日本的な感性が見事に融合した肖像画となっています。

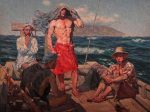

大正8年10月、ついに「木村翁肖像」は完成し、東京で開催された帝展(帝国美術展覧会)に出品されました。この帝展は、当時の日本において最も権威ある美術展覧会の一つであり、黒田清輝にとっても重要な機会でした。肖像画は、木村長七の人格とその功績を称えるものであり、また黒田清輝の画家としての技術を遺す作品として、多くの注目を集めました。

「木村翁肖像」は、黒田清輝が洋画技法を駆使して描いた油彩画です。木村長七は、当時すでに高齢であり、彼の顔には人生の重みが感じられる表情が浮かんでいます。黒田清輝は、木村の深い思慮と成熟した人格を反映させるため、非常に慎重に筆を進めました。

絵画の構図において、木村長七は中央に堂々と描かれており、その存在感は非常に強いものがあります。黒田は、木村の目線をやや下に向けさせることで、温厚でありながらも内面的な深さを感じさせる表情を作り出しています。木村の服装や背景には、彼の経済人としての立場を象徴するような要素が織り交ぜられています。特に、木村の衣装は非常に洗練されており、当時の上流階級を代表するような装いです。

黒田は、光と影を巧みに使い分け、木村長七の顔に落ちる陰影を丁寧に描きました。この光と影の使い方は、黒田が西洋画において培った技術を活かしたものであり、肖像画全体にリアリズムを与えています。顔の質感や衣服の質感に至るまで、黒田の細部へのこだわりが感じられます。特に、木村の顔の皺や手の表現に注目すると、彼の年齢と人生の重みを見事に捉えたリアルな描写がなされていることがわかります。

また、背景にはシンプルながらも落ち着いた色調が用いられており、木村長七の人物が引き立つように工夫されています。黒田は、木村の人物像が最も際立つように背景を控えめに描き、観る者の視線を自然に木村に引き寄せるような構成にしています。

「木村翁肖像」は、1919年の帝展に出品されました。帝展は、当時の日本美術界において最も権威ある展覧会の一つであり、その出品作品は広く評価されることが期待されていました。この作品も例外ではなく、その完成度の高さと、木村長七という実業家の人格を的確に捉えた点が高く評価されました。

「木村翁肖像」は、黒田清輝の肖像画の中でも特に優れた作品として評価され、その後の日本洋画の発展にも大きな影響を与えました。この作品は、黒田清輝が持つ技術と感性の集大成として、また木村長七という人物を後世に伝える重要な作品として、今なお多くの美術愛好家や研究者に注目されています。

「木村翁肖像」は、黒田清輝の画業を象徴する名作であり、また木村長七という実業家の人物像を永遠に記録する貴重な作品です。黒田の技巧と木村の人間性が見事に融合したこの肖像画は、日本洋画の歴史の中でも特筆すべき一枚であり、今後もその美術的価値は色あせることなく、多くの人々に感動を与え続けることでしょう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。