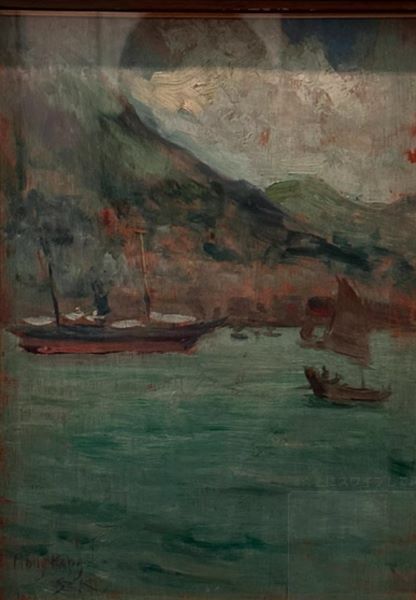

「香港」は、黒田清輝が明治33年(1900年)に制作した作品で、彼が訪れた香港をテーマにしています。この時期、日本は急速に近代化が進んでおり、海外との交流が活発化していました。特にアジアの都市は、商業や文化の中心として日本人にとっても重要な場所でした。香港もその一例であり、黒田清輝はこの地を訪れた際、異国情緒や都市風景に強く魅了されました。

黒田が香港を題材にした背景には、当時の日本における西洋的な美術観と、アジアに対する新たな視点が反映されていることが考えられます。香港はイギリスの植民地であり、欧米の影響を受けつつもアジアらしい風情を保っていました。このような複雑な文化的背景を持つ都市風景を描いた「香港」は、黒田の視覚的な探求心と、異文化への深い興味を示しています。

黒田清輝(1866年 – 1924年)は、明治時代から大正時代にかけて活躍した日本の洋画家で、フランスでの修学経験が彼の画風に大きな影響を与えました。彼は明治時代における西洋画の導入とその発展に大きく貢献した人物であり、日本における近代洋画の先駆者とされています。黒田は特に写実的な技法とともに、光と色彩の表現に優れた感覚を持ち、自然や人物の描写においてその独自のスタイルを確立しました。

彼は、1878年に日本の美術学校で学び、さらにフランス・パリでの留学を経て、印象派をはじめとする西洋の絵画技法を習得しました。帰国後、日本における近代洋画の発展を牽引し、また多くの後進の指導にあたったことでも知られています。黒田清輝は、特に「裸婦」や「風景画」、そして「ポートレート」においてその名を馳せました。

「香港」は、黒田清輝が得意とした油彩による作品で、板に描かれています。彼は、細部にわたる写実的な描写を重視しつつも、色彩や光の扱いにおいて印象派の影響を受けた特徴的なスタイルを見せています。特にこの作品では、香港の街並みや風景を、光と影を巧みに使い分けながら描写しています。

黒田清輝の作品は、しばしば光と色の微妙な変化を捉えた点に特徴があります。「香港」においても、街並みの建物や人々の動き、そして空の色合いにいたるまで、光がどのように反射し、変化するかが意識的に表現されています。これにより、観る者は単なる風景画としてではなく、香港という場所に存在する生命の息吹を感じ取ることができます。

また、黒田は細部の描写にも気を配り、香港の独特な建築様式や風俗、さらには当時の服装や道具などが詳細に表現されています。これにより、作品に現代的なリアリズムをもたらすとともに、同時にその異国情緒を感じさせる雰囲気を作り出しています。

「香港」は、黒田清輝がアジアの異文化に触れた体験を基にして制作された作品であり、明治時代の日本とアジアとの関わりを象徴する重要な作品と言えます。当時、ヨーロッパとアジアを結ぶ貿易や文化交流は盛んであり、特に香港はその中で重要な役割を果たしていました。この作品は、近代日本における国際的な視野を広げるための一つの試みでもあり、黒田自身の成長を示す作品でもあります。

また、黒田が描いた「香港」は、単なる都市風景や旅行記的な絵画ではなく、香港という都市が持つ多様な文化的要素を描き出すことによって、視覚的に新しい価値観を提供しているといえます。日本の洋画家が東洋と西洋を結ぶ橋渡しをするような存在であったことが、この作品を通じて理解できます。

さらに、この作品は日本美術の発展における転換点を示すものでもあります。西洋画の技法を取り入れつつも、黒田清輝は日本独自の美的感覚を織り交ぜながら新しい表現を追求しました。彼の作品は、近代日本における西洋化とともに、独自の美術的アイデンティティを築く過程を象徴しているのです。

黒田清輝の「香港」は、彼が実際に訪れた香港の風景を題材にしており、写実的な技法と印象派的な色彩表現が融合した作品です。この作品を通じて、黒田は異国情緒あふれる都市風景を描きながら、同時にその文化的背景や時代の変化に対する鋭い洞察を示しています。「香港」は、日本美術史における重要な位置を占める作品であり、黒田清輝の技術的な成熟と芸術家としての成長を物語っています。その芸術的価値は、単に視覚的な美しさだけでなく、当時の社会的・文化的な背景を反映した深い意義を持つものとして評価され続けています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。