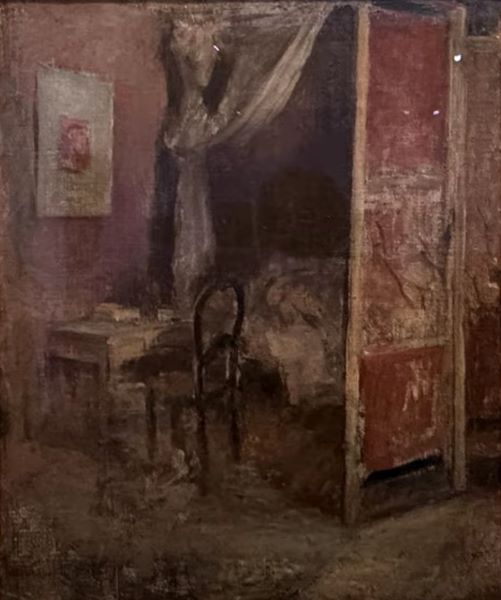

黒田清輝の「画室の一隅」は、彼がフランス・パリで生活していた時期に描かれた作品であり、その画業における重要な位置を占めるものです。この作品は、彼がパリのヴォージラール街のファヴォリト通にあるアトリエで過ごしていた時期に描かれたとされ、黒田清輝の西洋絵画の技法を学び、さらにその技術を日本の風景や人物表現に適用しようとする過程が反映されています。本作は、黒田がフランスに滞在していた期間の生活の一部を切り取ったものとして、彼の画風や哲学、さらに当時の芸術界の状況を深く知るための手がかりとなるものです。

黒田清輝は、日本の洋画の先駆者であり、近代日本洋画の発展に多大な貢献をした画家です。彼は東京美術学校(現在の東京芸術大学)の設立メンバーであり、当初は日本画の技法を学んだものの、後にフランスへ渡り、西洋絵画の技法を学びました。黒田がフランスに渡ったのは、1884年のことでした。当時、日本における美術界は西洋化の影響を強く受けており、黒田はその中で西洋画を深く学び、帰国後にはその技法を日本の風景や人物に適用することを目指しました。

黒田がフランスに留学していた時期は、まさに西洋のアカデミズムや印象派が全盛を迎えていた時期であり、彼はその影響を直接受けることになります。特に、彼が留学したアカデミー・ジュリアンでは、写実主義や光と色の表現に関する技法を学びました。この時期に彼が受けた学びは、その後の彼の作品に大きな影響を与え、日本の洋画における新しい方向性を示すこととなります。

黒田がパリに滞在していたのは、1884年から1889年にかけてで、特に1889年1月にパリのヴォージラール街にあるファヴォリト通にアトリエを借りたことが知られています。このアトリエは、当時のパリの外れに位置しており、便は悪かったものの、閑静で明るい雰囲気の場所であり、黒田はその環境を気に入っていました。ここで彼は、フランスでの生活とともに多くの絵画を制作し、その後の画風を確立していきました。

「画室の一隅」は、黒田清輝がフランス滞在中に自らのアトリエで過ごした日常の一コマを描いた作品とされています。この時期、黒田は洋画の技法を学びながらも、日本画の要素を取り入れる方法を模索していました。彼の目指したのは、単に西洋絵画の技法を学ぶだけでなく、それを日本の風土や人々に適応させることでした。この作品もその試みの一環として捉えることができます。

黒田が描いた「画室の一隅」は、彼のアトリエの内部を描いた静謐な風景であり、画家としての孤独な創作の一瞬を切り取ったものです。画室は、黒田にとっては日々の創作活動が行われる空間であり、その一隅に目を向けることで、彼の精神的な内面や芸術への姿勢が浮かび上がってきます。また、アトリエという空間そのものは、彼が西洋画を学んだ場所であり、同時にその学びを日本に持ち帰る前の、黒田にとっての転換点とも言える時期を象徴しています。

この絵が描かれた1889年は、フランスでの学びを終え、日本に帰国する前の最後の年であり、黒田がどのような視点でアトリエの日常を捉えたのかは非常に興味深いものがあります。彼のアトリエという空間は、単に制作の場所であるだけでなく、彼の芸術的な思索の場であり、また西洋の影響と日本的な感覚の間で葛藤していた彼の心情が反映されている場所とも言えます。

「画室の一隅」は、黒田清輝が西洋画の技法を駆使して描いた静物画であり、彼の写実的なアプローチと色彩感覚が色濃く表れています。構図に関しては、非常にシンプルでありながらも、精緻で計算されたものです。画面の中で目立つのは、アトリエ内に置かれた家具や道具類、そしてその間を照らす光の具合です。黒田は、このシンプルな構図を通して、日常の一瞬を切り取りながらも、その中に豊かな物語性を感じさせています。

色彩に関しては、黒田は非常に慎重に選び、光と影の関係を細やかに描き込んでいます。アトリエの中に差し込む光が、画面の右側に置かれた物体にやわらかく反射し、陰影を生み出しています。この陰影の表現は、黒田がフランスで学んだ写実主義的な手法を反映したものであり、彼が光と色をどのように使って物体の立体感を表現したかがよくわかります。

また、この作品における黒田の技法の特徴は、質感の表現にも現れています。アトリエ内の物体、特にテーブルや椅子、さらには壁や窓枠などの表面が丁寧に描かれており、それらがどのように光を受けて反射するかが鮮明に描写されています。特に、壁にかかる光の具合や、空気の質感を表現するための筆致の使い方は、黒田の写実的な追求を示すものです。

「画室の一隅」は、単なる静物画や風景画ではなく、黒田清輝自身の芸術的な姿勢を象徴する作品とも言えます。この絵は、黒田がアトリエという創作の場で過ごした日常の一瞬を捉えたものであり、その中には黒田の芸術的な探求や孤独な思索が反映されています。アトリエは、画家にとっては日常的な創作の空間であり、そこには芸術家としての真摯な姿勢や、芸術の力に対する信念が込められています。

また、この作品における静かな日常の表現には、黒田が当時感じていた心の平穏や静けさが反映されているように感じられます。フランスという異国の地で、黒田は日々の創作に没頭し、また日本に戻る前のひとときを静かに過ごしていたのでしょう。そのような心情が、この作品の中で色彩や構図を通じて表現されているのです。

さらに、「画室の一隅」は、黒田が西洋画の技法を習得し、それを自らの表現に取り入れようとした時期に描かれたものです。この作品の中には、西洋画における光と影の表現、写実的な技法、そして色彩の調和といった要素が強く現れています。これらは、黒田がフランスで学び、また日本で新たな洋画のスタイルを確立するための基盤となったものです。このような技術的な実験は、後の黒田の洋画における独自の表現方法に繋がっていきます。

黒田清輝の「画室の一隅」は、彼がフランスで過ごしていた時期の生活と創作活動を象徴する作品であり、同時に彼の洋画における技術的な成長を示す重要な一作です。この作品を通じて、黒田がいかにして西洋画の技法を学び、またそれを自らの表現にどう生かしていったかを理解することができます。また、この作品は、画家としての黒田清輝の内面や心情を表現したものでもあり、彼がどのようにして芸術を通じて自分の世界観を築き上げていったのかを知る手がかりとなります。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。