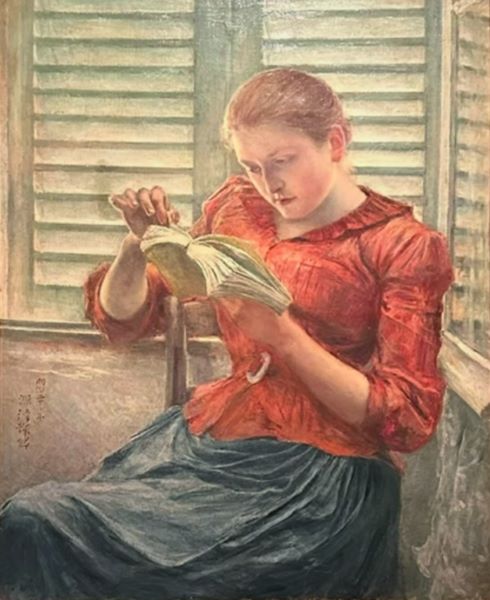

黒田清輝の「読書」(1891年)は、彼の作品の中でも特に重要な位置を占める油彩画であり、日本の近代絵画における転換点を象徴する作品です。この作品は、黒田がフランスに滞在していた時期に制作されたもので、彼の画家としての成長と、西洋美術に対する彼のアプローチが色濃く反映されています。以下では、「読書」に関する詳細な説明を行い、黒田清輝の芸術的背景、制作過程、技法、作品の受容、およびその文化的・歴史的意義について深掘りしていきます。

黒田清輝(1866年 – 1924年)は、明治時代における日本近代絵画の先駆者の一人であり、西洋画の技法を日本に導入し、日本画の枠組みを超えた新しい美術の道を切り開いた画家として広く認識されています。彼はフランスで学び、特に印象派の技法や写実的な描写に影響を受けました。その一方で、日本の自然や人物を描く際には、従来の日本画や浮世絵の影響を強く感じさせる独自の美的感覚を発揮しました。

「読書」は、黒田清輝がフランスのグレーという街に滞在していた際に描かれた作品です。グレー滞在中の黒田は、フランスの画家ラファエル・コランに師事し、彼の影響を受けて西洋画の技法をさらに深めていきました。西洋画の写実的な技法と、黒田自身の日本的な感性が交錯するこの時期に、「読書」は生まれました。この作品は、黒田がフランスの画壇に登場するきっかけを作ったものであり、彼の芸術的成長を象徴する重要な作品です。

「読書」は、黒田が1890年6月から8月にかけてフランス・グレーに滞在している間に制作されました。グレーはフランス北部の小さな町で、黒田はそこでモデルとして採用した女性、マリア・ビヨーを描いたのです。マリア・ビヨーは、グレーの豚肉屋の娘であり、黒田と親密な関係にあったことが知られています。彼女は、黒田の作品に何度も登場するモデルであり、黒田にとって特別な存在であったことが伺えます。

「読書」は、マリア・ビヨーが座って本を読む姿を描いたもので、彼女が静かに本に没頭している瞬間を捉えています。この作品の特徴的な点は、光と影の使い方です。黒田は、鎧戸を閉めた部屋の中で穏やかな光が差し込む状況を再現し、その光がモデルの顔や衣服に柔らかく反射する様子を描写しています。黒田はこの光を非常に巧みに扱い、光と影の微妙な変化によって、モデルの表情や姿勢に命を吹き込んでいます。

また、黒田はこの作品において、モデルの人物像を非常に堅実に描写しています。彼女の顔や手、衣服のディテールには非常に細やかな筆致が施され、人物が持つ自然な存在感が際立っています。その一方で、モデルに対する黒田の慈しみを感じさせる表現がなされており、冷徹な写実主義だけでなく、温かみを持った眼差しが作品全体に漂っています。このような人物描写は、黒田が感情的にもモデルに対して深い理解と共感を寄せていたことを示唆しています。

「読書」の技法は、黒田清輝が学んだ西洋画技法、特にフランス・アカデミー派の影響を強く受けています。黒田は、ラファエル・コランから学んだ写実主義を駆使して、細部にわたる精緻な描写を行い、人物と背景の調和を図りました。特に注目すべきは、光の使い方と色彩の表現です。黒田は光源を意識的に扱い、室内に差し込む柔らかな光が人物を包み込むように描写しています。この光の使い方は、黒田がフランスでの滞在を通じて学んだ印象派的なアプローチが反映されていると考えられます。

また、黒田は人物の描写において、単なる外見の再現にとどまらず、モデルの内面や感情を引き出すようなアプローチを取っています。モデルが本に没頭している姿は、彼女の思索的な一面を捉え、鑑賞者に彼女の内面をも感じさせる力を持っています。黒田は、感情や精神性を表現するために細やかな筆致を駆使し、見る者に強い印象を与えることに成功しています。

「読書」がフランスのサロン・ソシエテ・デ・ザルティスト・フランセに入選したことは、黒田清輝にとって大きな転機となりました。このサロンは、フランスの画壇で最も権威のある展覧会の一つであり、その入選は画家としての名声を確立するための重要なステップです。黒田の作品は、ラファエル・コランをはじめとするフランスの画家たちからも高く評価され、彼の絵画がフランス画壇において注目されるきっかけとなりました。

黒田清輝は、フランスのサロンでの評価を通じて、国内外の画壇においてその名を広め、後に日本に帰国してからも、彼の作品は多くの日本の画家や美術愛好家に影響を与えました。「読書」は、このフランスでの成功を象徴する作品として、黒田の芸術的な成長と国際的な認知を後押しする重要な作品となったのです。

「読書」は、サロンでの成功後、日本に戻り、明治25年(1892年)に開催された明治美術会展に出品されました。この展覧会では、黒田清輝の西洋画技法が注目され、日本の近代美術の発展に大きな影響を与えることとなります。作品は、当時の日本画壇において新たな風を吹き込むものであり、日本画家たちにとっても新しい方向性を示すものとなりました。

「読書」の発表後、黒田は日本における西洋画の普及に大きな役割を果たしました。彼の作品は、従来の日本画に対する革新をもたらし、また西洋画の技法を日本の風土や人物に適応させることに成功しました。この点で、「読書」は単なる絵画としての評価を超え、文化的・社会的な意義を持つ作品となったのです。

「読書」は、黒田清輝の芸術における転換点を象徴する作品であり、日本近代美術の発展における重要な位置を占めています。黒田がフランスで学んだ技法と、日本での伝統的な美意識を融合させたこの作品は、単なる技術的な成果にとどまらず、文化的な革新をもたらしました。この作品は、黒田が西洋画の技法を駆使しながらも、自己の感受性を反映させることによって、日本独自の美学を表現し、近代日本画壇に新しい方向性を示すこととなりました。

「読書」はまた、日本と西洋の文化的交流を象徴する作品でもあります。黒田はフランスで学び、そこで得た技術を日本に持ち帰ることで、国際的な美術の潮流に対応しつつ、日本の伝統を守り続けました。このような文化的橋渡しを行った黒田清輝の芸術は、後の日本画家たちにとっても重要な指針となり、日本の近代美術を形作る上で欠かせない要素となりました。

黒田清輝の「読書」は、彼の芸術的成長と近代日本絵画の発展における重要な位置を占める作品です。西洋画技法を取り入れた写実的な描写、光と影の巧妙な扱い、そしてモデルへの深い共感が表現されたこの作品は、黒田清輝の技術と感性が見事に融合したものです。フランスでの成功と日本での影響を通じて、「読書」は日本の近代絵画における象徴的な作品として、今なお高く評価されています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。