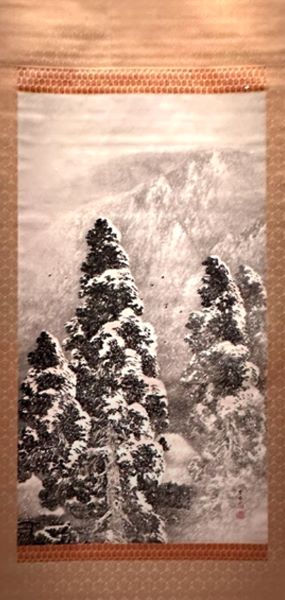

山元春挙による作品「義士隠栖」は、忠臣蔵の赤穂浪士が吉良邸討ち入りの前に隠れ住んだ京都山科の冬景色を題材とした日本画です。この作品は、大正10年(1921年)に制作され、同年のパリ日仏交換展および帝国美術院第4回美術展覧会(帝展)に出品されました。その後、会場を訪れた摂政であった昭和天皇に買い上げられ、現在は皇居三の丸尚蔵館に収蔵されています。本作は、滋賀県出身の山元春挙(1871–1933)が持つ円山派の伝統と彼の画壇での地位を示す代表作の一つとして高く評価されています。

山元春挙は、1871年(明治4年)に滋賀県に生まれ、京都を拠点に活動した日本画家です。彼は円山派の伝統を受け継ぎながら、明治時代後半から大正時代にかけての京都画壇を代表する画家として活躍しました。円山派は、写実的な描写と伝統的な装飾性を融合させた画風を特徴とし、京都を中心に発展しました。春挙はその技法を継承しつつ、近代日本画の発展にも寄与しました。

春挙は幼少期から画才を示し、京都で修行を積んだ後、独自の画風を確立しました。彼の作品は、自然の美しさや日本文化の情緒を巧みに描写し、国内外で高い評価を得ました。「義士隠栖」は、そんな春挙の円熟期における代表作の一つであり、彼の画業の集大成ともいえる作品です。

「義士隠栖」は、江戸時代の著名な出来事である忠臣蔵を題材としています。忠臣蔵とは、赤穂藩主浅野内匠頭の家臣であった赤穂浪士たちが、主君の仇である吉良上野介を討つために計画を立て、その討ち入りを実行した事件です。この作品では、討ち入りに備えて浪士たちが京都山科に隠れ住んでいた時期の情景が描かれています。

作品の舞台は深閑とした冬の山科の風景であり、降りしきる雪が静寂な雰囲気を醸し出しています。画面全体には墨の濃淡が巧みに使われ、遠近感と奥行きが見事に表現されています。さらに、胡粉の飛沫を用いた雪の表現が、寒々しい冬景色をリアルに描写しています。このシンプルながら効果的な技法によって、見る者は冬の厳しさと同時に、浪士たちの覚悟や内面の静けさを感じ取ることができます。

「義士隠栖」における山元春挙の技法は、彼の画家としての成熟を示すものです。墨の濃淡を駆使した描写は、単なる自然の再現を超えて、感情や物語を伝える役割を果たしています。墨の薄い部分は遠景や背景を表し、濃い部分は近景や注目すべき対象を強調しています。この手法により、画面全体に深みと調和が生まれています。

また、胡粉を用いた雪の描写は、伝統的な日本画技法の一つであり、春挙の高度な技術を物語っています。胡粉の飛沫が画面に点在することで、降りしきる雪のリアリズムが生まれ、冬の寒さや静けさが視覚的に表現されています。この技法は、単に視覚的な効果を生むだけでなく、作品に詩的な雰囲気を与えています。

さらに、作品全体の構図も特筆すべき点です。画面の左右に広がる山並みと中央の建物や樹木の配置が、静寂と緊張感を同時に醸し出しています。このバランスの取れた構図は、鑑賞者の視線を自然に画面全体に誘導し、物語の流れを感じさせます。

「義士隠栖」は、1922年(大正11年)にパリで開催された日仏交換展に出品されました。この展覧会は、日本とフランスの文化交流を目的として行われ、日本美術の優れた作品が多く出展されました。「義士隠栖」は、この国際的な舞台で日本画の魅力を示す作品として注目を集めました。

さらに、同年に開催された帝国美術院第4回美術展覧会(帝展)にも出品されました。この展覧会は、当時の日本画壇における重要なイベントであり、多くの著名な画家が作品を発表しました。「義士隠栖」は、その中でも特に高い評価を受け、会場を訪れた摂政・昭和天皇によって買い上げられるという名誉に浴しました。この出来事は、山元春挙の画家としての地位をさらに確固たるものにしました。

「義士隠栖」は、忠臣蔵という日本人にとって馴染み深い物語を題材にしているため、多くの人々に感動を与える作品です。また、墨と胡粉という限られた素材を駆使して描かれたこの作品は、日本画の伝統的な美意識と技術の粋を示しています。

本作は、日本画が持つ詩的な表現力と物語性を改めて示すものであり、山元春挙が近代日本画の発展に寄与した重要な画家であることを物語っています。また、この作品を通じて、忠臣蔵という歴史的な出来事がいかに日本文化の中で重要視されてきたかを知ることができます。

さらに、「義士隠栖」は、日本画が国際的な舞台で評価される一助となった作品でもあります。パリ日仏交換展に出品されたことで、日本の美術が海外でも注目を集めるきっかけとなり、日本画の可能性を広げる一翼を担いました。

現在、「義士隠栖」は皇居三の丸尚蔵館に収蔵され、日本美術の重要な遺産として保存されています。この作品は、山元春挙の代表作としてだけでなく、近代日本画の歴史を理解する上でも欠かせない作品です。また、その高い芸術性と物語性により、多くの人々に愛され続けています。

「義士隠栖」は、静けさと緊張感が共存する独特の雰囲気を持つ作品であり、鑑賞者に深い印象を与えます。その技術的な完成度と物語性の豊かさは、今後も多くの人々に影響を与え続けることでしょう。

「義士隠栖」は、山元春挙の画業を象徴する傑作であり、日本画が持つ詩的な美しさと技術の高さを体現しています。この作品は、忠臣蔵という日本の歴史的な物語を題材にしながら、墨と胡粉を駆使した表現力で鑑賞者を魅了します。また、パリ日仏交換展や帝展での成功を通じて、山元春挙が日本画壇で果たした役割とその影響力を示す重要な証となっています。

「義士隠栖」は、山元春挙が残した芸術的遺産として、現代においてもその価値を失うことなく、多くの人々に感銘を与え続けています。この作品を通じて、彼が描いた日本の美と歴史的な物語の魅力を、未来の世代に伝え続けることができるでしょう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。