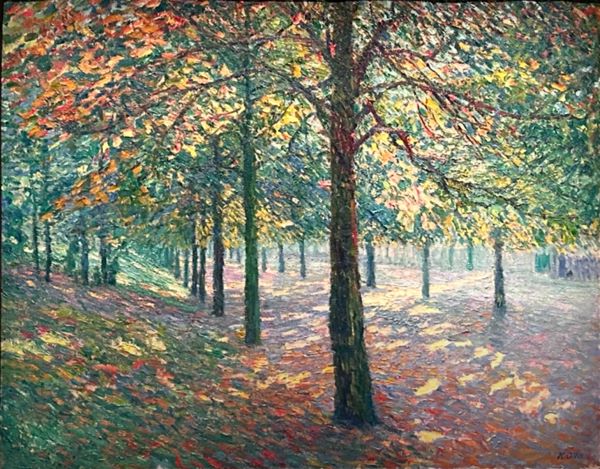

「並木道」は、大正3年制作、太田喜二郎の代表作の一つであり、その技法や表現において日本洋画の中でも特に注目されるべき作品です。この作品は、大正3年に開催された東京大正博覧会に出品され、現在は皇居三の丸尚蔵館に所蔵されています。描かれている風景は、並木道を中心にして木々の間を歩く人々の姿が描かれており、その静かな風景には太田の鋭い観察力と独自の技法が存分に表れています。

本作の特徴的な点は、太田がベルギー留学中に学んだ「筆触分割」技法を用いているところです。この技法は、隣り合わせに異なる色を塗り重ねることで、鑑賞者の視覚の中で一つの色に見えるようにする技法であり、印象派の影響を受けた技法として評価されています。この技法によって、風景に自然な色合いと光の変化が与えられ、見る人に生き生きとした感覚をもたらします。並木道というシンプルな風景に太田の独特の感覚が光り、作品に深みを与えています。

太田喜二郎は、京都出身の洋画家で、東京美術学校を卒業後、フランスやベルギーで洋画を学び、特に印象派の技法を取り入れた作品で知られています。彼はその画風において、光と色を重視し、自然の美を視覚的に再現することに力を注ぎました。黒田清輝の勧めを受けてベルギーに留学し、ゲントの美術学校で学んだことが彼の画風に大きな影響を与えました。

太田の作品は、風景画や人物画を中心に、繊細でありながらも力強い筆致で表現されています。彼の画風は、フランス印象派やベルギー印象派の影響を受けつつも、日本の風景や文化に対する深い愛情が感じられるものであり、その両者を融合させた独自のスタイルを確立しました。太田の作品には、光や色彩の美しさを追求する姿勢が貫かれており、その技法や感覚の鋭さは、当時の日本画壇において高く評価されました。

太田喜二郎がベルギーで学んだ「筆触分割」の技法は、特に彼の後期の作品に顕著に表れており、自然光をリアルに再現するために色彩を分けて配置する技法は、彼の作品に立体感と生動感を与えています。これにより、彼の風景画は単なる景観の描写にとどまらず、視覚的な感覚を呼び起こす力強い表現を生み出しました。

「筆触分割」技法は、印象派の特徴的な手法の一つで、色を隣り合わせに置くことによって、目の前で色が混ざり合うのではなく、視覚的に合成されるという特性があります。この技法の目的は、色を直接的に混ぜることなく、純粋な色をそれぞれの筆触で表現し、観る者の視覚において自然に混ざり合って見えるようにすることです。これにより、絵画に生き生きとした色彩の変化が与えられ、光や大気の効果をより豊かに表現することが可能になります。

太田はこの「筆触分割」を非常に効果的に用いた画家の一人であり、「並木道」においてもその技法が見る者に強く訴えかけます。並木道に広がる木々や空の色、歩いている人物などが、異なる色を並べることで、それぞれの質感や光の具合を微細に表現しており、非常にダイナミックでリアルな印象を与えます。特に太田の作品では、色の境界線がぼやけることなく、各筆触が明確に残りつつも、全体として統一感を持たせることに成功しています。この技法を駆使することで、太田は風景に動きや光の変化を感じさせ、まるでその場にいるかのような臨場感を与えています。

「並木道」の構図は非常にシンプルでありながら、視覚的にとても魅力的です。並木道は、左右に立ち並ぶ木々が続き、道を歩く人々の姿が描かれています。道の中央に位置する人物たちや、木々の間に差し込む光が、この作品の焦点となっており、観る者はその光景の中に引き込まれていくような感覚を覚えます。太田は、風景における「空間」の使い方に非常に長けており、視覚的に広がりを感じさせると同時に、特定の部分に目が自然に引き寄せられるような構図を取っています。

また、この並木道がどこであるのかは明確にはわかりませんが、太田が留学していたベルギーやその周辺の風景が反映されている可能性もあります。実際、太田はベルギーのゲントで学んだ際、印象派の影響を強く受け、その画風がこの作品にも色濃く表れています。特に、並木道というモチーフや、木々と道の交錯、さらには空気感を表現するための色使いは、ヨーロッパの風景に見られる要素が反映されています。

太田喜二郎の作品における特徴的な点は、何と言っても光と色の表現です。特に「並木道」では、木々を通り抜ける光の加減が非常に巧みに描かれています。木の葉が少しずつ陽光を透過し、道の上に斑点のような光が浮かび上がる様子は、まるで実際にその場にいるかのように感じられます。太田は、色を分割することで光を繊細に捉え、光が物体にどのように作用するのかを視覚的に表現しました。

並木道の背景に広がる空の色合いも非常に重要な要素です。太田は空の色を単一の青としてではなく、微妙に色を分けた筆致で描くことで、空気の清澄さや時間帯を感じさせます。空の色は、実際には単色でなく、異なる青のトーンを隣接させることで、空気の広がりと光の変化を表現しています。この微細な色彩の変化は、太田の技法がいかに洗練されていたかを物語っています。

「並木道」の風景は、どこにでもあるような普通の道ではありますが、その描写を通じて太田が伝えようとしたのは、日常の中に潜む美しさや光の変化、そして自然との一体感です。太田にとって、風景画は単なる物理的な景観の描写ではなく、自然が持つ美しさやその背後にある時間の流れを捉える手段でした。この作品においても、並木道を歩く人々や木々の陰影、さらには空気の質感に至るまで、太田の精緻な感覚が表れています。

太田喜二郎はその生涯を通じて、風景画を中心に数多くの名作を生み出しました。彼の作品は、印象派やポスト印象派の影響を受けながらも、日本の風景や自然に深い愛情を持ち、その美を描くことに力を注いだ結果、独自の画風を確立しました。太田の作品は、技術的に非常に高い完成度を誇り、光と色の使い方において、彼の卓越した感覚が光っています。

「並木道」は、その後の太田の風景画における傑作として評価され、彼の画業の中でも重要な位置を占めています。太田がベルギーで学んだ技法がどのように日本の風景画に生かされたかを示す一例として、また彼の個人的な美的感覚が凝縮された作品として、後世に多大な影響を与えました。

「並木道」は、太田喜二郎がその技法を駆使して表現した、光と色彩の美しさ、そして自然との調和を感じさせる素晴らしい作品です。彼がベルギーで学んだ「筆触分割」の技法を使用し、色と光が織りなす微細な変化を描くことで、風景のリアルな質感とともに、静かな感動を呼び起こします。この作品は、太田喜二郎が追い求めた自然美の表現の集大成であり、日本洋画における重要な一作として、今もなお多くの人々に感動を与えています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。