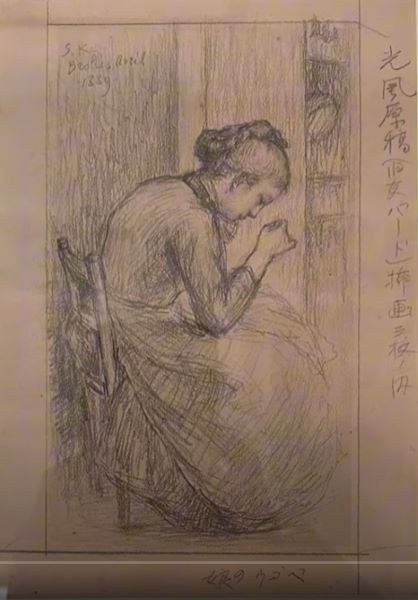

黒田清輝が描いた「ベゴウの娘」は、彼の留学時代における重要な作品の一つです。この作品は、フランス・フォンテーヌブローの森の北にあるブロールという町の宿屋で出会った宿の娘をモデルに描かれています。黒田がこの作品を制作した背景には、彼が西洋の絵画技法を学び、その技術を日本に持ち帰ろうとしていた時期の精緻な探求が反映されています。また、彼が英国人画家クラレンス・バードと親しくしていたことも、この作品にとって重要な要素となっています。後に黒田は、白馬会の機関誌『光風』にバードとの交流を回想する一文を寄せ、その際にこの素描を挿図として使用しました。

黒田清輝は、明治時代における日本の洋画界の先駆者であり、洋画技法を日本に持ち帰り、独自の表現方法を築きました。彼が留学したフランスは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて芸術の中心地であり、印象派やアカデミックな絵画、さらにはロマン主義といった様々な流派が交差していました。この時期、黒田は西洋画の技法を学び、その後の作品に西洋的な視点を取り入れつつも、日本の文化や美意識を反映させることを試みました。

黒田がフランス留学中に出会った画家クラレンス・バードは、黒田の留学生活において重要な友人であり、彼の西洋的な絵画技法をさらに深めるための支えとなりました。バードとの親交は、黒田にとって新たな視野を開き、彼の作品に対するアプローチにも多大な影響を与えました。『光風』への寄稿でバードを回想したことからも、彼の存在が黒田にとって非常に重要であったことが伺えます。

また、黒田が描いた「ベゴウの娘」のモデルは、ブロールという町の宿屋の娘であり、この作品は黒田が異国で経験した日常の一瞬を捉えたものでもあります。フランスの風景や生活様式に触れる中で、黒田は自己の表現を模索し、さらに独自のスタイルを築いていったことが、この作品からも読み取れます。

「ベゴウの娘」は、明治22年に、鉛筆で描かれた素描であり、黒田清輝の技術的な成熟を感じさせる作品です。まず注目すべき点は、黒田が人物の輪郭や顔の表情を精緻に捉えていることです。特に、モデルとなった娘の顔の表情や髪の流れ、衣服のしわなどが、非常に細やかな陰影を持って描かれています。この素描における陰影のつけ方は、黒田の絵画技法の一端を垣間見ることができ、彼がどれほど光と影の使い方に熟達していたかがわかります。

また、黒田はこの作品において、人物を静的に描くのではなく、あたかもモデルが動き出しそうな瞬間を捉えようとしているかのようです。この動的な表現は、黒田が日常の一瞬を捉えるためにどれだけ緻密に観察し、そしてその動きや感情を表現しようとしたかを示しています。これは後の彼の作品にも見られる特徴であり、彼が人物画において持っていた特別な感覚を示すものです。

さらに、黒田が鉛筆を用いている点も重要です。鉛筆というメディアは、色を用いずに明暗のコントラストや質感を表現するために非常に効果的であり、黒田はこの点を最大限に活用しています。彼の鉛筆画は、しばしば油絵と同じくらい緻密であり、描かれた対象物がまるで生きているかのように感じられます。この作品でも、黒田は鉛筆を巧みに使い、細かい筆致で人物の表情や服のシワを描写し、モデルの存在感を際立たせています。

「ベゴウの娘」のモデルとなった女性は、黒田がフランスのブロール町の宿屋で出会った娘です。黒田は異国での生活を送る中で、日常的な風景や人物に触れ、その中からインスピレーションを得ました。この作品におけるモデルは、単なる女性像にとどまらず、黒田の異国での生活における一つの象徴的な存在として描かれています。

背景には、特に華やかな装飾や詳細な風景描写はありませんが、それがかえって人物の存在感を際立たせています。黒田はモデルの人物像を際立たせることを優先し、その周囲をシンプルに描くことによって、観る者の視線が自然に人物に集中するように配慮しています。このような描写方法は、黒田が人物に対して深い関心を持っていたことを物語っており、彼の作品における特徴的なスタイルの一つです。

黒田清輝が「ベゴウの娘」を制作した背景には、彼とクラレンス・バードの関係が大きく影響しています。クラレンス・バードは、黒田の留学時代の友人であり、彼がフランスで過ごした日々の中で非常に親しくしていた画家です。バードは黒田にとって、西洋絵画の技法を学び取る重要な存在であっただけでなく、彼の芸術家としての視点を広げるきっかけとなりました。

後に黒田は、白馬会の機関誌『光風』にバードとの交流を回想する一文を寄せています。この文章では、バードが黒田に与えた影響や、彼との友情がどれほど重要だったかを述べており、バードが黒田にとって芸術的な面で非常に重要な人物であったことが示唆されています。このような交流は、黒田の作品における表現の幅を広げ、特に西洋的な技法を習得する上で大きな影響を与えました。

黒田清輝の「ベゴウの娘」は、彼の西洋画技法の習得過程や異国での経験を反映した重要な作品です。この素描は、黒田がフランスで出会った宿屋の娘を描いたものであり、その背景や技法において、彼の芸術家としての成熟を垣間見ることができます。鉛筆を使った緻密な描写と、人物に対する深い関心が感じられるこの作品は、黒田清輝の人物画としての特徴を色濃く表現しており、また彼が西洋画の技法を日本に持ち帰る過程を示す貴重な資料となっています。

この作品を通じて、黒田がどのようにして西洋と日本の美術を融合させ、独自の美学を築いていったのかを理解することができます。そして、「ベゴウの娘」は、彼の留学生活とともに、西洋文化と日本文化が交錯した時代における芸術家としての姿勢を如実に示すものです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。