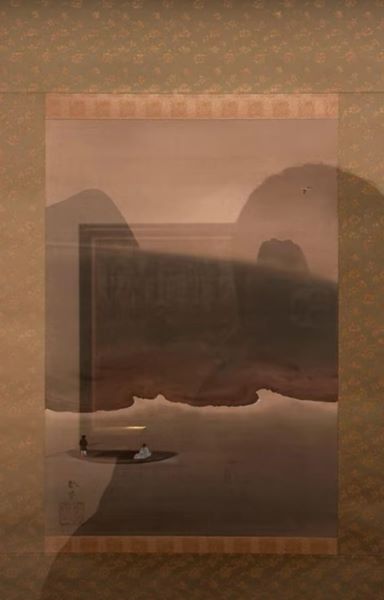

菱田春草の作品「林和靖」(1900年–1901年頃制作)は、近代日本画の歴史の中で非常に重要な位置を占める作品であり、その技法や表現の革新性が高く評価されています。この作品は、菱田春草が発展させた「朦朧体」(もうろうたい)という独自の技法によって描かれ、当時の日本画に新しい風を吹き込んだものです。朦朧体は、輪郭線を消して色をぼかすことによって、空気感や光の拡散を表現する技法であり、西洋絵画に影響を受けつつも、日本画の枠内で独自の表現を追求したものでした。

「林和靖」(りんなせい)は、中国の北宋時代の詩人であり、画家でもある人物で、詩と絵画においてその名を知られています。彼は、特に「竹と鶴」を描いた作品で知られ、自然の中での孤高な存在としての竹や鶴を通して、自己の孤独や清廉な精神を表現したとされています。菱田春草は、この中国の詩人・画家である林和靖をテーマに作品を描いており、その作品は、彼が抱えていた内面的な精神世界や孤独、そして自然との一体感を表現していると解釈されています。

菱田春草は、日本画の世界で非常に重要な人物であり、特に「朦朧体」を用いた作品で有名です。春草は、横山大観とともに、この技法を確立し、当時の日本画の技術的・表現的な限界を超えるべく挑戦しました。彼の作品は、伝統的な日本画の枠を超えて、西洋絵画の技法を取り入れることによって、新しい表現の可能性を切り開くことを目指しました。

「林和靖」は、菱田春草の朦朧体の初期作として位置づけられ、春草がこの技法をどのように発展させていったのかを知るうえで、非常に重要な作品です。

「朦朧体」とは、菱田春草が発展させた絵画技法で、輪郭線を消して色をぼかすことによって、物体や人物がぼんやりとした印象を与える手法です。この技法は、西洋絵画の影響を受けながらも、日本画の特性を活かして独自に発展したものであり、絵画における空気感や光の拡散を表現することを目指しました。

朦朧体における最大の特徴は、輪郭を完全に消し去り、色を重ねていくことです。これにより、対象物が明確に見えることなく、ぼんやりとした形で浮かび上がります。この方法は、自然の中で感じる「ぼやけた」「曖昧な」感覚を絵画で再現することに成功し、物質的なリアリズムを超えて、精神的な深みや情感を表現するための手段となりました。

また、朦朧体では、絵具を空刷毛でぼかして重ねることが一般的であり、この方法によって色が微妙に交じり合い、絵の具の濁りが生じることがあります。このため、当初は絵の具の重ね方や色調に対する批判があり、春草の作品が評価されるのは時間がかかりました。しかし、春草はその後も技法の改善に努め、朦朧体の表現を拡張していきました。

「林和靖」は、菱田春草が朦朧体を用いた初期作として位置づけられる作品であり、その背景や人物表現における技法の革新性が光ります。この作品において、春草は従来の日本画の表現技法を超えて、非常に新しい方法で物体や人物を描いています。

作品の背景には、薄墨と淡い褐色を重ねた完全な没線の表現が見られます。この技法により、背景はぼんやりとした印象を与え、人物や舟、盛り上がった土の堤といった要素は、柔らかな光を受けて微妙に浮かび上がるような効果が生まれています。背景と人物の境界はほとんど消え、視覚的には空気感が感じられ、光の拡散が表現されています。これにより、絵全体に幻想的で詩的な雰囲気が漂い、見る者に深い印象を与えます。

また、人物や舟は非常に細部まで描き込まれており、春草の技術的な巧みさが感じられますが、その描写もまた、朦朧体に則った方法で柔らかく表現されています。人物の輪郭線はほとんどなく、色の濁りやぼかしによって、人物が幻想的に浮かび上がります。舟や堤の上に落ちた光の効果も、春草の技法によって非常に繊細に表現され、絵全体が光と影の交錯による美しい調和を見せています。

このように、春草は、従来の日本画における明確な線描と色彩の使い方を超えて、空気感や光の微細な変化を描き出すことに成功しており、作品に深い精神的な余韻を与えています。これが、朦朧体の最大の魅力であり、春草が新しい日本画のスタイルを切り開くための試みだったのです。

春草が朦朧体を初めて試みた時、その表現方法に対しては賛否が分かれました。特に、絵具の重ね塗りによる色の濁りや、輪郭線を消してしまうことに対する批判が強かったとされています。伝統的な日本画では、人物や物体の輪郭をはっきりと描くことが重要視されていたため、朦朧体による表現は一部の批評家や画家からは理解されませんでした。

しかし、菱田春草はその後も技法の改善に努め、朦朧体をさらに洗練させていきました。彼は、色彩の調整やぼかし方を工夫し、より美しく、自然な表現を目指しました。その結果、朦朧体は徐々に評価を受けるようになり、春草自身もその技法を確立していきました。

「林和靖」における春草の表現は、当初は評価されなかったかもしれませんが、彼の努力と試行錯誤によって、最終的には新しい日本画の方向性を示す重要な作品となりました。この作品は、春草の成長と技法の革新を示すものであり、後の日本画における表現の可能性を広げる役割を果たしました。

「林和靖」は、菱田春草が朦朧体を確立する過程における重要な作品であり、その後の日本画に多大な影響を与えました。朦朧体は、単なる技法の革新にとどまらず、絵画における新しい表現のあり方を模索する試みでもありました。この技法を用いることによって、春草は日本画における空気感や光の表現を新たな次元に引き上げ、従来の日本画とは異なる美的感覚を生み出しました。

また、朦朧体は、絵画だけでなく、文学や詩など他の芸術分野にも影響を与え、明治時代の日本文化の変革の一翼を担いました。春草が開拓した朦朧体は、その後、他の画家たちにも受け継がれ、日本画の発展に寄与することとなりました。

「林和靖」は、菱田春草が朦朧体を初めて試みた作品であり、彼の技法の革新性と精神的な表現が表れた重要な作品です。この作品を通じて、春草は日本画における新たな可能性を切り開き、従来の枠にとらわれない自由な表現を追求しました。朦朧体の技法は、春草の成長と努力の結果生まれたものであり、近代日本画の発展において大きな足跡を残しました。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。