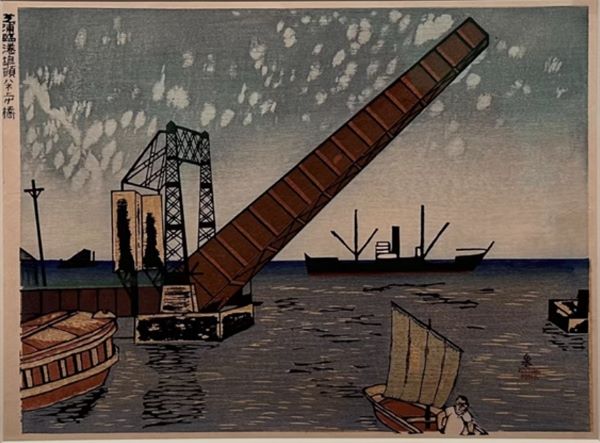

「昭和大東京百図絵」より「6.芝浦臨海埠頭ハネ上ゲ橋」(小泉癸巳男、東京国立近代美術館所蔵)は、1930年に、昭和初期の東京を描いた木版画の一枚であり、その背景には日本の近代化と都市化が急速に進展していた時期の社会情勢が色濃く反映されています。特に、芝浦臨海埠頭という当時の港湾地区の風景と、それを支える重要なインフラである「ハネ上ゲ橋(跳ね上げ橋)」が描かれたこの作品は、東京の都市景観と産業発展、さらにその中で交差する技術革新と人々の生活の一部を映し出しています。

「昭和大東京百図絵」は、東京のさまざまな都市景観を描いた木版画シリーズで、昭和初期の東京を代表するアーティストである小泉癸巳男(こいずみ きみお)によって制作されました。このシリーズは、当時の急速に変貌していた都市環境を視覚的に捉え、東京の風景が持つ独特の雰囲気と、近代化による社会的・文化的変化を表現したものです。小泉は木版画の伝統的な技法を用いながらも、当時の最新の技術と生活の変化を映し出すことを意図し、都市の様々な側面を描きました。

「6.芝浦臨海埠頭ハネ上ゲ橋」は、東京湾に面した芝浦という地域にある臨海埠頭の一部を描いた作品です。芝浦は、昭和初期の東京における重要な港湾地区であり、貿易や産業の中心地として、都市経済の成長を支える重要な拠点でした。特に、埠頭周辺は産業活動と物流が密接に関連していた場所であり、物資の輸送を担う港湾インフラの象徴的存在であった「ハネ上ゲ橋」は、橋の可動式構造によって、貨物船などの大型船が通過するために必要不可欠な存在でした。この橋は、工業化が進行する東京を象徴する一つのシンボルとして描かれています。

芝浦臨海埠頭は、東京港の一部として、当時の日本経済にとって非常に重要な場所でした。特に、1920年代から1930年代にかけては、日本の工業化と都市化が加速し、その中心となるのが東京でした。東京港は、日本の貿易活動における最前線であり、物資の輸送と商業のハブとして、国家経済の発展を支える存在でした。

その中で、芝浦埠頭は商業貨物の積み卸しに重要な役割を果たすと同時に、大型船の通行を支えるための橋梁が必要とされました。この「ハネ上ゲ橋」は、埠頭に入る大型船が通るために、上昇することで船舶の通行を可能にする可動式の橋であり、その独特な構造は当時の技術革新を象徴しています。

この橋のデザインには、技術的な進歩と都市の発展が凝縮されており、産業革命の波に乗って発展を遂げた東京の姿を反映しています。橋を描くことで、小泉は東京の近代化の象徴的な一部分を捉え、さらにその背景にある都市の活力や変化の動きを視覚的に表現しました。

小泉癸巳男は、木版画の技法を駆使して、この作品を制作しました。木版画は、伝統的な日本の版画技法であり、精緻な彫刻と色彩の重ね合わせによって美しい表現が可能です。小泉は、多色刷りを用いて、芝浦臨海埠頭の複雑な景観を見事に再現しています。この技法により、橋の鋼鉄的な質感や、遠景の埠頭周辺の風景が鮮明に描かれており、当時の都市環境のダイナミズムを強調しています。

特に、小泉の木版画には、色彩の多層的な使い方が特徴的です。明るい空の色調、そして工業地帯の冷徹な灰色や鋼鉄の質感が対比的に描かれ、機械的なものと自然的なものが交錯する都市の風景が浮かび上がります。多色刷りによる陰影や光の表現が、橋の動きやその機能を強調し、視覚的に動的な印象を与えています。このように、小泉は木版画の伝統的な技法を使いながらも、都市の近代的な側面を新しい方法で表現したと言えます。

「ハネ上ゲ橋」の描写は、単なるインフラの一部としてだけでなく、技術革新や近代化の象徴としても重要です。橋は、芝浦臨海埠頭における港湾交通を支える重要な役割を果たし、その可動式の構造は、当時の工業技術の発展を物語っています。橋の動きが、物資の流れを円滑にし、また、工業化に伴う都市の急速な発展を物語る重要な要素として捉えられています。

小泉は、この橋を描くことによって、近代化の象徴としての都市インフラを高く評価し、都市の成長と発展を示しました。橋の設計と構造が、東京を支える技術的な要素として、また、社会の機能を支える重要な施設として強調されています。

この作品には、芝浦埠頭に働く人々の姿は描かれていませんが、それでも橋を支えるインフラとしての重要性が示されています。人々は直接描写されていないものの、港湾地帯での活発な物流活動が暗示されています。橋の上昇により、物資が通過し、都市全体の産業活動が進行していることが、視覚的に示唆されているのです。このように、小泉は物理的な景観を通じて、都市生活とその背後にある人々の存在を感じさせる表現を行っています。

「6.芝浦臨海埠頭ハネ上ゲ橋」は、昭和初期の東京における近代化と都市化の進展を象徴的に表現した作品です。小泉癸巳男は、この作品を通じて、産業の発展、技術革新、そして都市のインフラがいかに密接に結びついていたかを示しました。ハネ上ゲ橋という特異な橋の描写は、近代都市の躍動感を感じさせ、当時の東京を理解するための重要な資料となっています。さらに、この作品は、木版画という伝統的な技法を駆使しながらも、現代的な都市景観を鮮やかに描き出すことに成功しており、近代都市アートの中でも高く評価されるべきものです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。