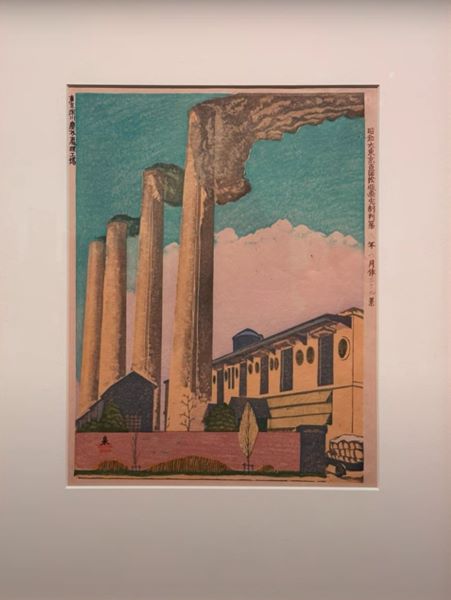

「昭和大東京百図絵」より「39.東京深川塵芥處理工場」(小泉癸巳男、東京国立近代美術館所蔵)は、昭和初期の都市風景を描いた木版画であり、当時の東京を象徴する特徴的な都市環境の一端を捉えた作品です。この作品は、東京の深川地区に位置する塵芥(ごみ)処理工場を描いており、その風景や社会的な意味を通じて、当時の都市の成長や環境問題、さらに日常生活の中での「見えざるもの」を可視化することを目指したものです。

1930年代の東京は急速に近代化が進んでおり、その一環として都市のインフラ整備が進んでいました。経済成長と人口増加に伴って、都市はますます活気を帯び、また複雑な社会構造を持つようになっていました。このような状況の中で、都市の持つ一面を、ただ美しく描くのではなく、日常生活の一部として不可視な部分にも光を当てることが重要視されました。

小泉癸巳男は、この都市の一側面を描くことによって、当時の生活と都市の現実を直接的に反映し、また視覚的に観察するという手法を取ったと考えられます。彼が制作した「昭和大東京百図絵」シリーズは、東京のさまざまな風景を扱い、その中において社会的、環境的な問題にも言及しています。

この作品は木版画として制作されており、その技法には多色刷りが採用されています。木版画は日本の伝統的な印刷技術であり、その線の明瞭さや重厚感、また色彩の微妙な変化が特徴です。小泉はこの技法を使って、当時の東京をリアルに、かつ象徴的に表現しました。

多色刷りの技法を使うことで、色彩の重なりや陰影を効果的に表現し、深川塵芥處理工場の複雑な構造や煙、土煙などの動きが強調されています。このような動的な表現により、単なる風景画にとどまらず、都市の「生きている」姿を視覚的に捉えることができました。

この作品に描かれている「塵芥處理工場」は、東京の都市環境における重要な一部であり、当時の社会的背景を反映した施設です。急速な都市化と人口増加により、街中には多くの廃棄物が生じ、それを効率よく処理するための工場が必要とされていました。このような工場は、都市生活を支える重要なインフラである一方、その存在は都市の中であまり注目されることのないものでした。

小泉はこの塵芥処理工場を大胆に描き、煙突から上がる煙や、廃棄物の処理過程を描写することで、日常的に行われているが目立たない作業にスポットライトを当てました。特に煙の表現は、工場の活動が進行中であることを示し、その煙が空を覆う様子は、工場の存在感を強調するとともに、当時の都市の環境汚染や工業化の象徴とも取れます。

また、この工場の周辺には住居や商店が密集しており、工場から排出される煙や悪臭が生活環境にどのような影響を与えていたのかという問題も読み取れます。小泉はこうした社会的背景を理解し、あえてその描写を通じて都市の成長とその影の部分に触れています。

作品における深川地区の風景は、自然と人間の手が加えられた環境が交錯している様子を示しています。建物や工場がひしめき合う中で、煙や埃が立ち込める一方、遠くの川や空には、まだ自然の痕跡が見受けられます。このような対比は、都市化が進む中で自然と人工物がどのように共存しているか、またその影響がどのように現れるかを象徴的に描いています。

また、この対比は、近代都市が抱える環境問題をも暗示しており、無視されがちな「塵」や「汚れ」にも焦点を当てることで、現代社会への警鐘を鳴らしているとも解釈できます。煙や工場の描写は、都市化が進むことで見えにくくなるが重要な環境的側面への意識を呼び覚ますものです。

「39.東京深川塵芥處理工場」は、ただの都市風景画にとどまらず、当時の東京が抱えていた環境問題や社会的な構造を視覚化した作品です。小泉癸巳男は、この作品を通じて、都市生活の一部である「見えない部分」に対する意識を高め、またその現実を鑑賞者に直接的に提示しました。塵芥処理工場は、都市生活の裏側にひっそりと存在するが、絶対に無視できない重要な要素であり、これをあえてアートとして描くことで、都市の現実を直視させる効果が生まれたと言えるでしょう。

さらに、この作品は、当時の日本における木版画の技術的な進展を示すとともに、都市の発展に伴う社会的変化に対するアーティストの鋭い洞察を反映しています。小泉癸巳男の作品は、昭和初期の東京の風景を知る上で、非常に貴重な資料となっており、当時の都市の抱える問題やその視覚的な表現に対する深い理解を促すものです。

「昭和大東京百図絵」の中でも「39.東京深川塵芥處理工場」は、都市の成長とその影に潜む環境問題に対する鋭い視点を示す重要な作品です。小泉癸巳男は、都市の風景を美化することなく、その現実を直視することで、視覚芸術としての力強さを発揮しました。この作品は、当時の都市環境の一端を知る貴重な資料であり、またその背後にある社会的な意義を再考させるものとして、今もなお強いインパクトを与え続けています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。