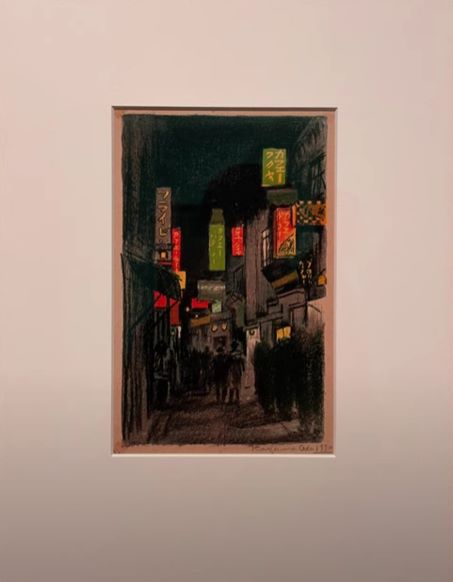

『画集新宿』より「新宿カフエー街」は、織田一磨によって1930年に制作されたリトグラフ版画で、東京国立近代美術館に所蔵されています。この作品は、1920年代後半から1930年代にかけての新宿の街並みを描いたものであり、特に新宿のカフエー街(カフェ街)に焦点を当てています。織田一磨は、都市景観を非常に精緻に、また感受性豊かに表現することで知られ、都市の変貌とその中で営まれる日常生活を描き出しました。この作品も、当時の新宿という街の活気とその社会的背景を反映した重要な作品です。

織田一磨は、日本の近代版画を代表する作家であり、特に都市風景の版画を多く手がけました。彼は、印象派の影響を受けつつ、日本の都市や自然の風景を描くことで評価を得ました。織田一磨は、1900年代初頭にフランスで学び、その後、1910年代に東京に戻り、数々の風景画や版画作品を発表しました。

1920年代は、織田にとって重要な転機の時期であり、彼は都市景観を積極的に題材として取り上げました。特に、震災後の復興を果たした東京の街並みに対して深い興味を持ち、その変化を作品に刻みました。『画集銀座』や『画集新宿』などは、彼が東京の繁華街や日常の風景を描いた作品集であり、これらは当時の都市の活気や、そこで生きる人々の姿を映し出しています。

『画集新宿』は、その名の通り新宿の街並みを描いた版画集であり、その中でも「新宿カフエー街」は、特に新宿の喧騒と都市的な活気を象徴する作品です。新宿は、明治時代から商業的、文化的な中心地として発展し、1920年代にはカフエー街を中心に大きな賑わいを見せていました。カフエー街は、若者たちが集まり、文化的な交流の場として栄えており、その姿が織田一磨の作品に表現されています。

「新宿カフエー街」は、1920年代末から1930年代初頭の新宿の風景を描いたもので、特に新宿のカフエー街を中心にその活気を捉えています。この作品は、都市の生活とその動きを細部にわたって描写し、当時の新宿の繁華街がいかにして都市文化の中心地として形成されていったかを映し出しています。

絵の中で描かれている新宿のカフエー街には、多くの人々が行き交い、カフェのテラスで談笑する姿が見られます。カフエー街は、当時の新宿の中でも文化的な交流が盛んな場所であり、商業の中心でありながら、アーティストや知識人たちが集まる場所でもありました。織田一磨は、この街の活気に満ちた様子を、精緻な線画とともに描き、都市生活のエネルギーを感じさせる作品に仕上げています。

また、織田の作品にしばしば見られるのは、都市風景を描く際の精密な筆致と構図です。「新宿カフエー街」においても、街の景観は非常に細かく描かれており、カフェのテラスや建物、通りを行き交う人々の姿が、観る者に都市の生活感を強く伝えます。織田は、リトグラフの技法を駆使して、都市の風景を精緻かつ生き生きと描き出し、その細部に至るまでリアルに表現しています。

織田一磨は、リトグラフという版画技法を多用しました。リトグラフは、石版に描かれた絵を紙に転写する技法であり、その特性としては、細かな線の表現が可能であり、また、陰影を豊かに表現できる点があります。織田は、この技法を活かして、都市の細部にまで迫り、複雑な構図を描き出しました。

「新宿カフエー街」では、リトグラフ特有の細密な線画が見られ、特に建物の輪郭や街の通りの描写が精緻です。織田は、都市の景観を単なる風景画としてではなく、その背後にある人々の生活や文化をも描こうとしました。この作品でも、カフエー街の活気が感じられるように、歩行者や車両、店の看板、カフェのテラスなど、様々な要素が精密に描き込まれています。

また、リトグラフの技法は、陰影を巧みに表現できるため、織田はこれを活かして新宿の昼下がりの光と影を見事に捉えました。カフエー街の建物や通りが、光を受けて生き生きと輝く様子や、反対側の陰影が与える静けさを対比させることで、作品に奥行きと動きを与えています。このような技法的な工夫により、「新宿カフエー街」は、単なる街並みの記録にとどまらず、その中に流れる時間と文化をも表現した作品となっています。

1920年代後半から1930年代にかけて、新宿は東京の中でも最も賑やかで活気のある地区の一つでした。この時期の新宿は、商業の中心地であると同時に、文化的な活動の場でもありました。カフエー街は、その象徴的な存在であり、アーティストや作家、知識人、学生たちが集まる場所となっていました。彼らはここで、議論や交流を繰り広げ、近代日本の文化を形成する一助となったのです。

新宿のカフエー街には、洋風のカフェやレストランが並び、そこには日々の生活を楽しむ市民や、文化的な活動を行う人々が行き交いました。また、カフエー街の周辺には、映画館や劇場も多く、エンターテインメントの中心地としても発展していました。織田一磨が描いた「新宿カフエー街」には、このような新宿の社会的、文化的な背景が色濃く反映されています。街の賑わいを描くことで、当時の東京が抱えていた文化的な変遷や、都市生活の多様性を浮き彫りにしています。

織田一磨は、東京が急速に発展し、変貌する中で、都市の風景やその中で営まれる人々の生活に強い関心を抱いていました。彼は、都市が持つエネルギーや動き、その背後にある文化を非常に繊細に捉え、それを作品として表現しました。「新宿カフエー街」もその一環として、新宿という都市の動的な姿を描きつつ、同時にその美しさや楽しさも表現しています。

彼が描く都市の風景は、ただの風景としての美を超えて、そこに暮らす人々の姿や、都市生活の背後にある文化的な背景をも視覚的に伝えようとしていることが特徴です。このような視点は、織田一磨の都市風景版画の大きな特徴であり、彼が都市の持つ独特なエネルギーとその美を同時に表現しようとしたことが、この作品に色濃く表れています。

『画集新宿』より「新宿カフエー街」は、織田一磨が1930年に制作した都市風景のリトグラフ作品であり、新宿のカフエー街の賑やかさとその文化的背景を精緻に描いたものです。織田は、都市の変貌とその中で営まれる人々の生活を鋭く捉え、リトグラフ技法を用いてその動きと活気を視覚的に表現しました。新宿のカフエー街は、当時の文化的な交流の場としての重要性を持ち、その姿をこの作品で描くことで、織田は都市の中に息づく文化や生活を記録しました。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。