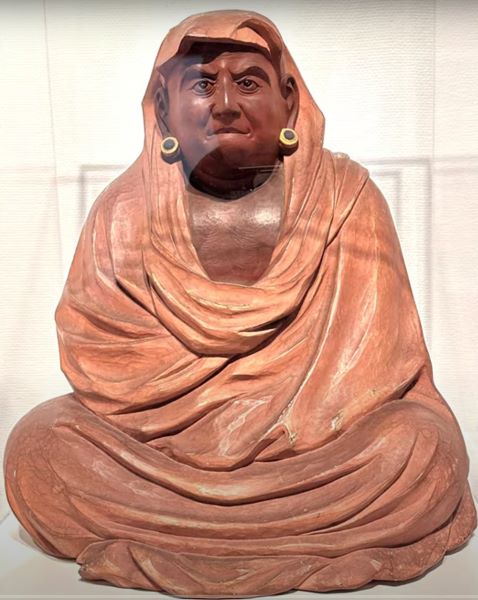

「達磨之像」は、竹内久一が日本の仏教思想や芸術の伝統を深く掘り下げ、独自の彫刻表現で1911年、描き出した作品です。この木彫像は、仏教の祖師として知られる達磨(だるま)を題材とし、日本の近代彫刻史における重要な作品の一つとされています。

竹内久一(たけのうち きゅういち)は、明治期から大正期にかけて活躍した彫刻家であり、日本彫刻の近代化に貢献した重要な人物です。彼は伝統的な木彫技術を基盤としつつ、西洋彫刻のリアリズムや解剖学的な研究を取り入れ、伝統と革新を融合させた作品を生み出しました。

「達磨之像」が制作された1911年は、日本が明治維新以降、西洋文化や技術の急速な導入によって近代化を進めていた時期です。その中で、竹内久一は日本の伝統的な題材や精神性を西洋彫刻の技術と融合させることで、新しい表現を模索しました。この作品の題材である達磨大師は、仏教における禅宗の祖師であり、その象徴的な存在感は、竹内が追求した精神的深みや芸術的革新性と一致していました。

達磨大師は、禅宗の教えを中国に伝えた人物として知られ、座禅や精神修養の象徴的な存在です。竹内久一の「達磨之像」は、達磨が持つ精神性や思想を視覚化した作品であり、その姿勢、表情、衣の表現にそれらが深く表れています。

この像は、簡潔でありながら力強い造形を特徴とし、達磨の内面に宿る確固たる意志と悟りの境地を表現しています。達磨の厳しい表情や鋭い目は、彼が仏教思想を極めた人物であることを象徴しており、鑑賞者に禅の精神を直感的に伝えます。

特に、達磨がまとっている衣の表現は、禅の精神である「簡素」と「清貧」を反映しています。装飾性を排し、質実剛健な形状で描かれた衣は、達磨の禁欲的な生活や精神的な集中を象徴しています。また、木彫特有の質感が、自然との調和や素材の持つ力強さを際立たせ、達磨という人物の存在感をさらに引き立てています。

竹内久一の彫刻技術は、伝統的な木彫技法を基盤としつつ、西洋彫刻の解剖学的なリアリズムや立体的表現を取り入れています。「達磨之像」においても、伝統的な仏像彫刻の形式美を維持しながら、独自の表現が施されています。

「達磨之像」は木材を素材として制作されていますが、この選択自体が日本の伝統的な仏像彫刻の系譜を受け継ぐものです。木材の加工には、彫刻刀による繊細な削りと、達磨の力強さを表現する大胆な彫りが組み合わされており、作品全体に生命感と躍動感が宿っています。

この作品には彩色が施されており、彫刻に深みと視覚的な魅力を与えています。彩色は、達磨の質素な衣の質感や顔の表情のリアリズムを強調する役割を果たし、彫刻全体の存在感を高めています。特に顔の部分には細かな陰影が描かれており、達磨の内面世界を鑑賞者に感じさせる表現となっています。

達磨の姿勢や衣の動きは、静と動が絶妙に融合した構成をしています。達磨の体勢は安定感がありながらも、内面に秘められた強い精神力が感じられます。衣のひだの表現には動きがあり、風や波のような自然の力を思わせる要素が取り入れられています。

竹内久一の「達磨之像」は、単なる彫刻作品を超え、禅の思想や仏教的精神性を体現したものとしての価値を持っています。この像を鑑賞する際、観る者は達磨が象徴する精神的な強さや、仏教の教えに対する深い敬意を感じ取ることができます。

特に、達磨の鋭い眼差しは、鑑賞者に直接的な訴求力を持ちます。この眼差しは、ただ外界を見つめるだけでなく、内面の真実や悟りの境地を映し出すものとして表現されています。このように、彫刻全体が鑑賞者に禅の精神を語りかける構造を持つ点が、竹内久一の「達磨之像」の大きな特徴です。

1911年に制作された「達磨之像」は、発表当初から日本美術界で注目を集めました。この作品は、日本の伝統的な仏教美術を現代的な視点で再解釈し、西洋彫刻の技術を取り入れた新しい試みとして評価されました。特に、竹内久一の緻密な技術と精神性の表現は、多くの芸術家や美術愛好家に感銘を与えました。

また、「達磨之像」は日本の近代彫刻史において重要な位置を占めており、伝統的な題材を扱いながらも近代的な技法で表現するというアプローチは、後の彫刻家たちに大きな影響を与えました。この作品は、竹内久一が日本彫刻の近代化に果たした役割を象徴するものであり、現在もその芸術的価値が高く評価されています。

竹内久一の「達磨之像」は、日本の伝統的な木彫技法と近代的な彫刻表現が融合した傑作であり、達磨の持つ精神性を深く掘り下げた芸術作品です。この像は、達磨という人物を通じて禅の教えや仏教的な価値観を視覚的に伝え、観る者に深い感動を与えます。

また、この作品は日本の美術史において、伝統と革新を結びつける重要な役割を果たしました。竹内久一が追求した精神性と芸術的探求は、現代においても多くの芸術家や鑑賞者に影響を与え続けています。「達磨之像」は、その象徴性と彫刻技術の高さから、今なお日本の美術界で特別な地位を占める作品であり、鑑賞者に禅の精神と彫刻芸術の可能性を問いかける存在として輝いています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。