- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- 【ミレーに倣った〈最初の一歩〉】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

【ミレーに倣った〈最初の一歩〉】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

- 2025/6/26

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- ファン・ゴッホ

- コメントを書く

ミレーに倣った《最初の一歩》――ファン・ゴッホ、魂の翻訳者としての絵筆

はじめに:一枚の模写画が語るもの

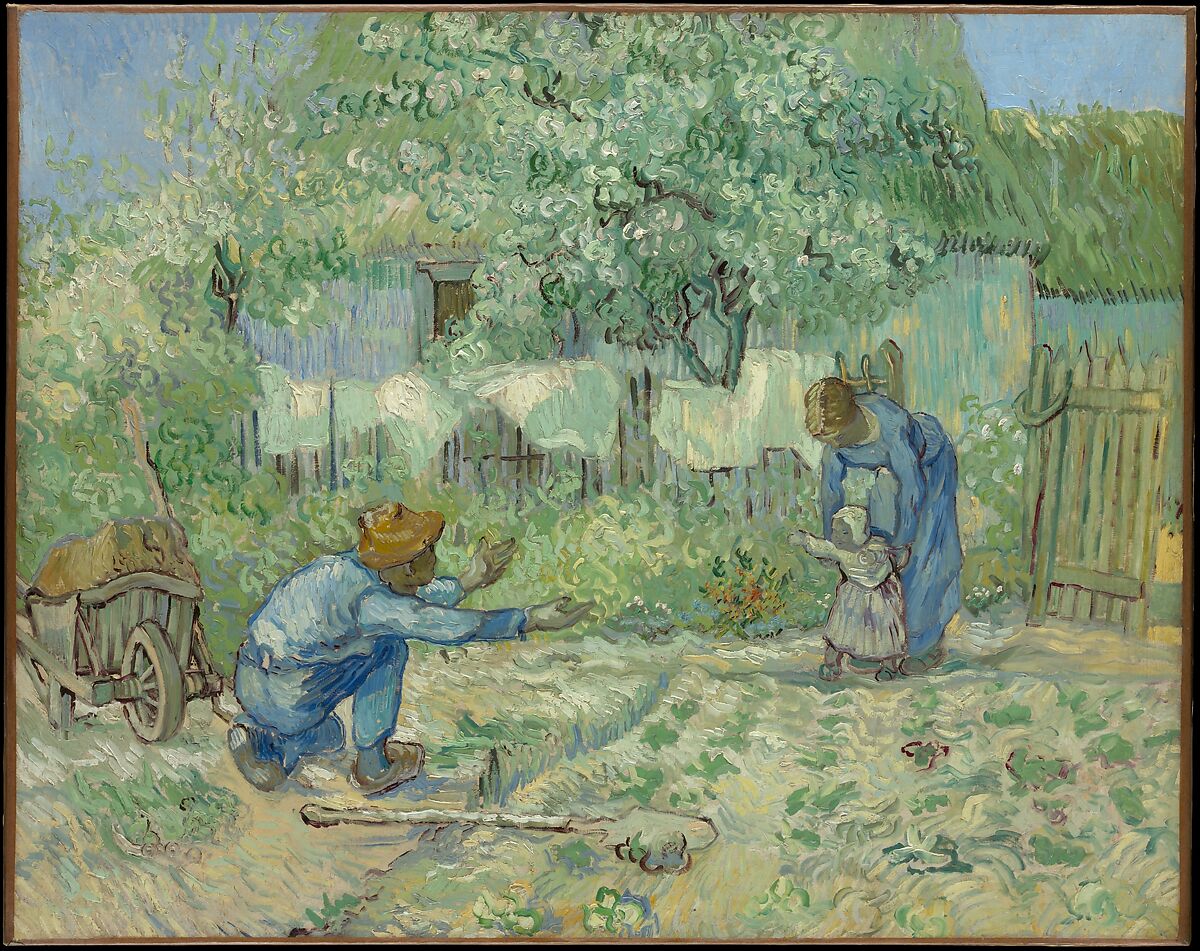

メトロポリタン美術館に収蔵されているフィンセント・ファン・ゴッホの《ミレーに倣った〈最初の一歩〉》(1890年)は、一見すると素朴で静かな家庭の情景を描いた作品に見えるかもしれない。しかしこの一枚は、単なる模写画ではない。ゴッホにとってそれは、絵筆による魂の「翻訳」であり、彼が最も敬愛した画家ジャン=フランソワ・ミレーへの深い共感とオマージュが込められた作品である。本稿では、この絵画を起点として、ゴッホとミレーの関係、制作背景、技法、そしてこの絵が私たちに語りかけてくる深い意味について、丁寧に読み解いていく。

ミレーとの出会いと精神的なつながり

ファン・ゴッホがジャン=フランソワ・ミレーを敬愛していたことは、彼の膨大な書簡の中でも繰り返し語られている。19世紀フランスの農民画家であったミレーは、《晩鐘》《種をまく人》など、労働者や農民の生活を真摯に描くことで知られる。ゴッホはその作品に宗教的なまでの崇敬を抱き、「ミレーは農民の魂を描いた」と述べている。

この敬意は単なる技法や様式への共感にとどまらず、彼自身が「絵画を通して人々の心を癒したい」と願った根本的な価値観とも一致していた。言い換えれば、ミレーの作品を「模写」することは、ゴッホにとって自らの信念を再確認し、表現するための精神的修行でもあったのだ。

サン=レミの精神療養院での制作活動

この作品が描かれたのは、1889年秋から1890年初頭にかけてのこと。ゴッホは当時、南フランスのサン=レミにある精神療養院に自ら志願して入院していた。精神的に不安定な状態でありながらも、彼はそこで旺盛な制作活動を続け、絵画を通して自身の心を鎮め、再生しようと努めた。

療養院での生活は決して快適なものではなかったが、ゴッホは画室を与えられ、絵筆を取ることで自我を保っていた。そのような環境の中で、彼はジャン=フランソワ・ミレーの作品をもとにした「模写」シリーズを始める。ミレーに倣った作品は合計で21点にも及び、彼の最後の制作期における重要なテーマのひとつとなった。

「翻訳者」としての芸術家:模写の哲学

ここで注意すべきなのは、ゴッホにとっての「模写」が、単なる複製や臨写ではなかった点である。彼自身が弟テオに宛てた手紙でこう述べている。「模写とは、ちょうど音楽家が作曲家の作品を演奏するのと同じで、色彩を用いた『翻訳』だ」と。

実際、この《最初の一歩》もミレーの原画とは印象が異なる。ミレーのオリジナルは、黒と白のトーンで構成された版画(または写真)であり、静かで控えめな温もりが漂う家庭的な情景だった。そこに、ゴッホは自らの色彩感覚と筆致を重ね合わせていく。まるで旋律にハーモニーを加えるかのように、彼はミレーの構図をもとに、絵全体を自らの「声」で歌わせたのだ。

絵画の内容と構図:家庭の小さな奇跡

画面中央には、小さな子どもが両親の間で最初の一歩を踏み出そうとしている場面が描かれている。父親はしゃがみ込み、両手を広げて子どもを迎えようとし、母親は背後からそっと支えている。舞台は農家の庭先。質素な木の家と田園風景が背景にあり、日常的な温もりが画面全体に広がっている。

このモチーフ自体が、ゴッホにとって深い象徴性を帯びていた。子どもが歩き出すというシンプルな行為は、「人生のはじまり」「家族の絆」「愛情の支え」といった普遍的なテーマと結びついている。精神的に不安定であった療養中のゴッホにとって、この「はじまり」は、自らの再出発の象徴でもあったのかもしれない。

色彩の解釈とゴッホらしさ

元のミレー作品は単色の版画であったが、ゴッホはそれを彩色することで、自らの感情や精神状態を反映させている。ゴッホの色彩は、単なる写実を超えて、感情の振動を画面に定着させる手段である。

例えば、空は柔らかな青と白で表現され、晴れやかな空気感を感じさせる。家の壁や地面には、黄土色や赤みがかった茶色が使われ、暖かな家庭の雰囲気を演出する。人物たちの衣服には、深い青や緑が用いられ、落ち着いた印象とともに、農民たちの堅実な生活感が伝わってくる。

ゴッホの特徴的なうねるような筆致はここでは控えめで、全体に穏やかなリズムを保っている。これはおそらく、原作に敬意を表すると同時に、主題そのものが持つ「静かな奇跡」のような瞬間を損なわないよう配慮した結果だろう。

弟テオの支援と写真資料

興味深いのは、この作品が描かれるにあたって、ゴッホは実際のミレーの原画ではなく、弟テオが送ってくれた写真資料をもとにしているという点である。つまり、ゴッホは白黒写真を「色彩の題材」として受け取り、そこに自らの色を「即興的に」重ねていったのだ。

このプロセスは、単なる模写を超えた創造的行為である。白黒の静止画に、感情と生命を与えるように、ゴッホは色彩と筆の動きで再解釈を加える。まるで記憶の中の風景を呼び起こすように、彼は写真という「無音」の素材に、温かな物語と呼吸を吹き込んだ。

「再生」の主題としての《最初の一歩》

この絵が持つもうひとつの深い意味は、「再生」という主題である。療養院で精神の再構築を試みていたゴッホにとって、この「最初の一歩」は自画像のようでもあった。人生をもう一度やり直したい、再び歩き出したいという願望が、この小さな子どもに託されていたのだ。

ファン・ゴッホはこの数ヶ月後、サン=レミを離れてオーヴェル=シュル=オワーズに移り、そこで最後の数ヶ月を過ごすことになる。その意味で、この絵は彼の人生後期における転機、心の中の「一歩」を記録した一枚とも言えるだろう。

おわりに:模写という創造のかたち

《ミレーに倣った〈最初の一歩〉》は、単なる模倣ではなく、むしろゴッホが持ちうる限りの敬意と創造性をもって編み上げたオマージュである。彼は模写という手段を通じて、ミレーの世界と自らの魂を重ね合わせ、静かながらも深く響く作品を生み出した。

それはまるで、ひとりの音楽家が先人の旋律に新たな情感を重ね、聴き手に新しい物語を伝えるようなものだ。精神的な不安と向き合いながらも、絵筆を通して再び歩み出そうとするその姿勢が、いまも画面の隅々から私たちに語りかけてくる。

ゴッホの人生は短く、波乱に満ちていた。しかしこの《最初の一歩》のように、彼が描いた小さな希望の瞬間は、時を超えて静かに私たちの心を打ち続けている。

文字起こし

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。