- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

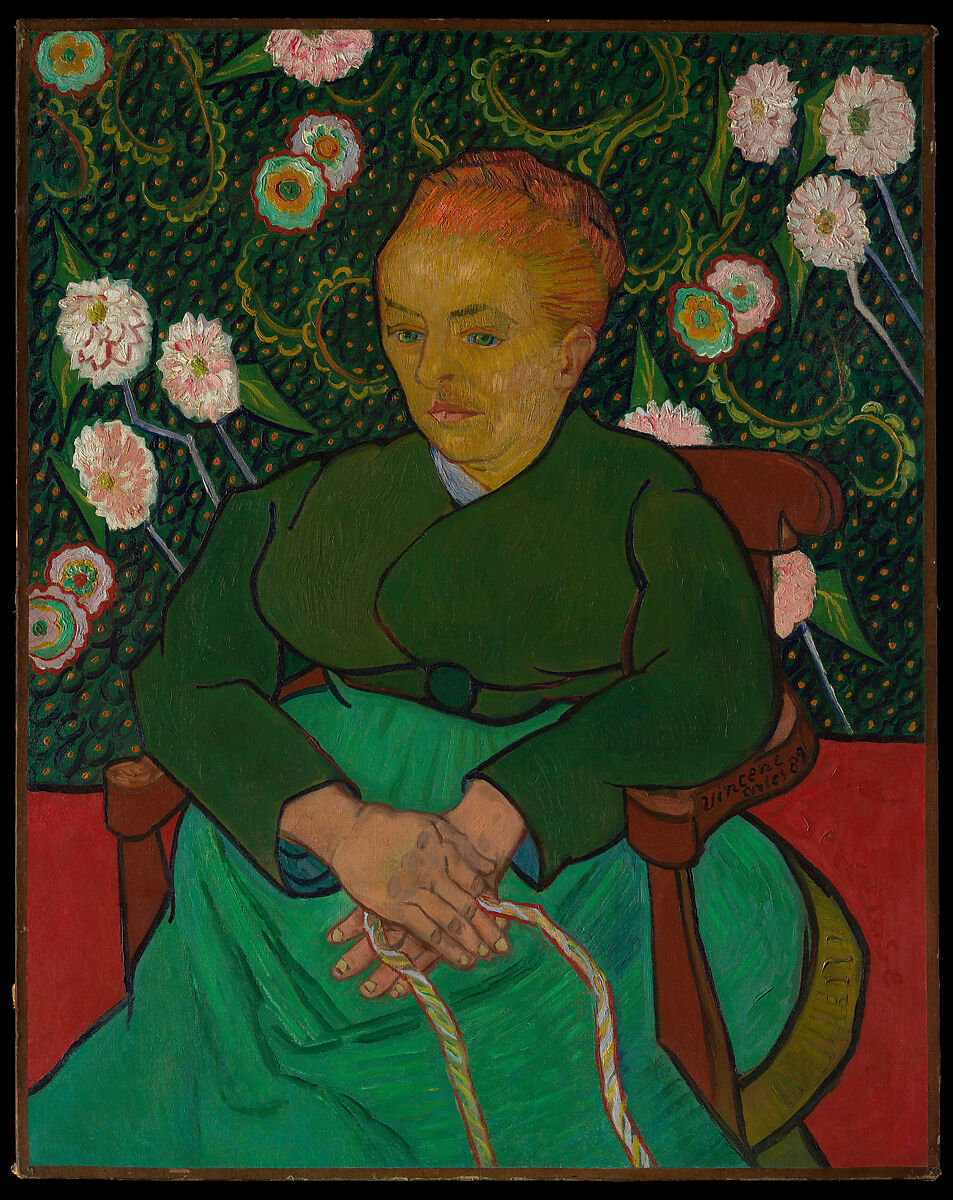

- 【ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

【ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

母性と慰めの肖像──フィンセント・ファン・ゴッホ《ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女(La Berceuse (Woman Rocking a Cradle; Augustine-Alix Pellicot Roulin, 1851–1930))》(1889年制作)

はじめに──「揺らす手」と揺らされる魂

フィンセント・ファン・ゴッホ(の作品には、目を見張るような色彩と激しい筆致が刻まれていますが、同時に彼の絵画はしばしば、静けさや人間的な優しさといった内的な感情にも深く根ざしています。その代表的な例が、《ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女》(La Berceuse)です。

この絵は、1888年末から1889年初頭にかけてゴッホが描いた5点におよぶ《ラ・ベルスーズ》シリーズのうちの1点であり、ニューヨークのメトロポリタン美術館が所蔵する作品です。モデルとなったのは、アルル時代に親交のあった郵便配達人ジョゼフ・ルーランの妻、オーギュスティーヌ・ルーラン(Augustine Roulin)。この作品は、単なる肖像画にとどまらず、「母性」や「安らぎ」、さらには「芸術による癒し」を象徴するような、深い精神性を湛えています。

1888年2月、ゴッホはフランス南部のアルルに移住しました。パリの喧噪と寒さを離れ、より明るく、色彩に満ちた環境で創作に没頭するための決断でした。そのアルルでゴッホが出会ったのが、地元の郵便配達人ジョゼフ・ルーランです。ルーランはゴッホの人柄と芸術に理解を示し、ゴッホにとって数少ない信頼できる友人のひとりとなりました。

この友情は、ルーラン一家全員を巻き込んだ濃密な交流へと発展します。ゴッホはルーラン一家を何点も肖像画として描き、そのなかでも妻のオーギュスティーヌは、特に重要なモデルとなりました。彼女は落ち着いた表情と母性的な存在感を備えており、ゴッホの創作意欲を強くかきたてたのでしょう。

《ラ・ベルスーズ》とはフランス語で「子守唄」または「ゆりかごを揺らす女」という意味です。ゴッホはこのシリーズについて、1888年12月に南仏アルルの「黄色い家」でゴーギャンと共同生活を送っていた時期に構想を始め、翌1889年初頭に完成させました。ちょうどその頃、ゴッホは精神的に不安定になり、例の「耳切り事件」が発生します。《ラ・ベルスーズ》シリーズは、その心の混乱の渦中で、彼が芸術によって心の均衡を保とうとした試みの象徴でもあります。

彼はこの肖像画を単なる人物描写とは考えていませんでした。手紙の中で、ゴッホはこの絵が「人を慰め、癒す」ような子守唄のような作品であるべきだと語っています。ゴーギャンに宛てた手紙では、3枚の《ひまわり》と1枚の《ラ・ベルスーズ》を並べて飾る構想を語り、それらが「室内に調和と慰めをもたらすインスタレーション」になることを夢見ていたのです。

現在メトロポリタン美術館に所蔵されている《ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女》は、5点あるシリーズの中で特別な意味を持つ作品です。というのも、この一枚はモデルであるルーラン夫人自身が選び、所有していたと伝えられているのです。

ゴッホはこのことについて「彼女は目が利いていて、一番良いものを選んだ」と語っており、彼自身もこの作品を高く評価していたことが分かります。技術的にも構成的にも、このバージョンはシリーズのなかで最も完成度が高く、見る者の心を掴んで離さない魅力を放っています。

画面中央に静かに座るルーラン夫人は、やや大きな黒い瞳と頬の赤み、そして穏やかな表情を持っています。彼女の両手はロープを握っており、それは画面外の「見えない揺りかご」とつながっているとされています。この見えない存在は、母性や育児という営みが日常のなかで静かに継続されていることを象徴しています。

背景には、赤や緑の花模様が織り込まれた装飾的な壁紙があり、画面全体に温かみと装飾性を与えています。ゴッホは当時、日本の浮世絵に強く影響を受けており、その色使いや平面的な構成も本作に反映されていると考えられます。

ゴッホの絵画において、色彩は単なる再現ではなく感情の視覚的な翻訳です。本作でもその特徴は顕著で、鮮やかな赤や緑、黄色などが大胆に配置されています。ルーラン夫人の緑色の衣服と、背景の赤い装飾との対比は、落ち着いた母性と活力に満ちた生命力の両方を象徴しているかのようです。

筆致もまた、ゴッホ特有のうねるようなリズムと力強さを持ち、画面全体に生動感を与えています。これらの要素が組み合わさることで、本作は単なる人物画ではなく、まるで音楽のように「視覚的な子守唄」として私たちの心に響いてくるのです。

ゴッホはこの作品を、「病んだ人々や疲れた心を持つ人々を慰める絵」として構想しました。つまり、芸術が単に美を提供するだけでなく、魂を癒し、支える力を持つと彼は信じていたのです。

当時、ゴッホ自身も精神的に疲弊し、極限状態にありました。《ラ・ベルスーズ》シリーズは、そんな彼が自身をも慰めようとした作品群とも捉えられます。ルーラン夫人という安定した母性的存在に自らを重ねることで、彼は心の拠り所を探していたのかもしれません。

オーギュスティーヌ・ルーランは、芸術的な職業の人間ではなく、アルルの普通の家庭の主婦でした。それにもかかわらず、ゴッホは彼女の内面にある静けさや包容力に強く惹かれました。彼女の姿は、聖母像のような崇高さすら感じさせます。

《ラ・ベルスーズ》においてゴッホが描いたのは、単なる一人の女性ではなく、母性や慈愛、そして人生の営みそのものだったのです。つまりルーラン夫人は、「象徴としての女性像」として昇華されており、それがこの作品を宗教画にも似た精神性に高めています。

フィンセント・ファン・ゴッホの《ルーラン夫人ゆりかごを揺らす女》は、単なる肖像画ではありません。それは、病と闘いながらも、芸術によって人間の魂を慰め、支えようとした画家の祈りのような作品です。画面には描かれていない揺りかごが、見る者の心のなかでそっと揺れているかのようです。

母性という永遠のテーマを通して、ゴッホは人間の弱さや希望、優しさを描こうとしました。その筆致のなかには、彼自身の叫びと願いが、そして人間に対する深い愛が込められています。今なおこの絵は、多くの人々の心に優しく語りかけ続けているのです。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。