過去の記事一覧

-

光の中の思索――コープリー《メアリー・オーティス・ウォーレン肖像》をめぐって

ジョン・シングルトン・コープリーの《メアリー・オーティス・ウォーレン肖像》(1763年)を前にすると、まず目を奪われるのは、その静け…

-

光沢の奥に潜む静謐――ジョン・シングルトン・コープリー《アン・ティング(トーマス・スメルト夫人)》にみる植民地肖像画の精神若き画家が描いた「品位」と「存在」のはざま

18世紀半ばのアメリカ、まだ独立の理念も萌芽に…

-

「抑えきれぬ力の瞬間――アンリ・ルニョー《アウトメドーンとアキレウスの馬》にみる近代アカデミズムの臨界」

暴走する自然と人間の意志、その交錯としての美術

19世紀後半のフランス絵画において、アンリ・ルニョー…

-

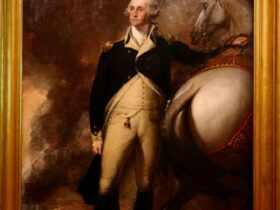

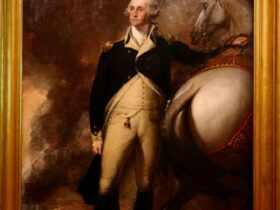

「未来を見据える眼差し――ギルバート・ステュアート《ドチェスター高地のワシントン》における英雄像の再構築」市民的徳性と記憶の造形としての肖像画

アメリカ独立の記憶は、しばしば戦場の喧噪よりも、静かに立つ一人の人物…

-

崇高なる哀悼の光──ベンジャミン・ウエスト《聖ステファノの遺骸を運ぶ敬虔な人々》にみる新古典主義と信仰の精神理性と感情のはざまに生まれた宗教的崇高さの造形

ベンジャミン・ウエストの《聖ステファノの遺骸を運ぶ敬虔な…

-

光の肖像――ジョージ・P・A・ヒーリー《チャールズ・モーリー夫人》にみる静謐の美学

19世紀アメリカ上流社会と女性像の象徴としての肖像画

19世紀のアメリカ――産業の勃興とともに新たな富裕層が生まれ、社会…

-

異国の眼差し―黒田清輝《自画像(トルコ帽)》にみる自己の誕生他者の地で「私」を描く―近代日本洋画の黎明における主体のまなざし

静かな画面の奥から、ひとりの青年がこちらを見つめている。暗い背景の中に浮かび上がる顔…

-

《少女の顔》――静寂の光、異国に息づくまなざしフランスのアトリエに宿った黒田清輝の「見る」ことへの覚醒

明治23年(1890年)、フランス・パリ。若き黒田清輝がキャンバスに描きつけた《少女の顔》は、わずか一人の…

-

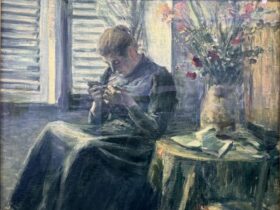

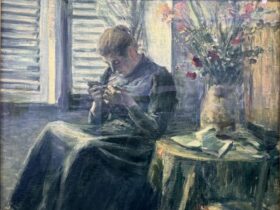

光の織り目――黒田清輝《編物》にみる静謐と近代のまなざし日常の手仕事から生まれる近代日本洋画の原点

明治二十三年(1890年)頃、パリの片隅で若き黒田清輝が描いた《編物》は、劇的な主題も寓意も持たない。そこにある…

-

「光の誕生――黒田清輝《ブレハ島にて》と近代の感覚」 《ブレハ島にて》という小さな絵を前にすると、私たちは近代日本洋画の原風景に立ち会うことになる。そこに描かれているのは、名も知らぬ一人の女性と、彼女を包む穏やかな光の…

ピックアップ記事

-

室町時代に作られた「鬼桶水指」は、信楽焼として知られる天然灰釉(しがらきやき)の焼き物です。

…

-

平安時代の「大将軍神像」は、彩色の痕跡が残る木製の像です。

この像は、平安時代に作られたもの…

-

「ガラスオイノコエ」は、紀元前4世紀中期から紀元前3世紀初頭にヘレニスティック時代の古代ギリシャで…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント