カテゴリー:2◆西洋美術史

-

構成の誕生――セザンヌ初期静物の思索《青りんごと洋梨のある静物》が告げるモダニズムの萌芽

19世紀末から20世紀にかけて、絵画が「見ること」を問い直す装置へと変貌していくその転換点に、ポール・セザンヌの名は揺るぎ…

-

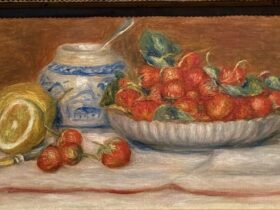

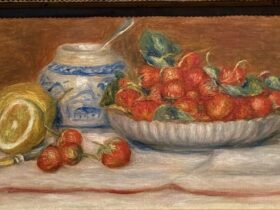

赤の呼吸――ルノワール《いちご》が照らす静物画の未来

三菱一号館美術館「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展に寄せて

静物画というジャンルは、しばしば画家の思想が最も純粋な形で沈殿する場所で…

-

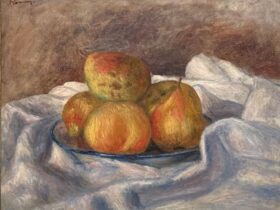

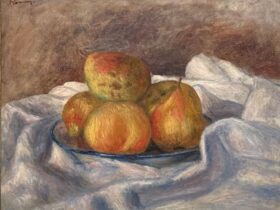

柔らかな光の牧歌――ルノワール《りんごと梨》が語りかけるもの三菱一号館美術館「ノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」展によせて

静物画というジャンルは、とかく「地味」だと見なされがちである。だが、絵画…

-

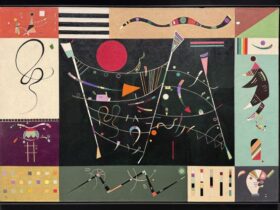

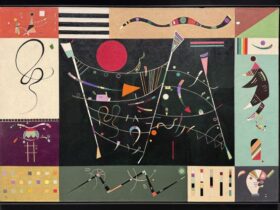

全体——カンディンスキー晩年の宇宙的調和と生命のリズム分断された時代における「統一」への祈り

ワシリー・カンディンスキーが1940年、フランスで制作した油彩画《全体》は、その題名が暗示するように、彼の長い芸術的…

-

「優雅なる結合の肖像――ジョン・シングルトン・コープリー《ラルフ・アイザード夫妻》にみる植民地アメリカの夢想」

18世紀後半、アメリカがまだ独立以前の植民地社会であった頃、ジョン・シングルトン・コープリーの筆は…

-

「光の玉座に座す亡命の王妃――ホントホルスト《冬の女王の勝利:正義の寓意》にみる祈りと幻影」失われた王冠をめぐる記憶と救済の美学

ヘリット・ファン・ホントホルストの《冬の女王の勝利:正義の寓意》(1636年、ボ…

-

「氷の河を越えて――トマス・サリー《デラウェアの通過》に見るアメリカ的英雄像の原型」国民的記憶と美術的神話のあわいに

トマス・サリーの《デラウェアの通過》(1819年、ボストン美術館蔵)を前にすると、我々はまず…

-

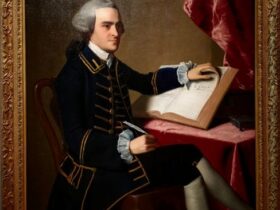

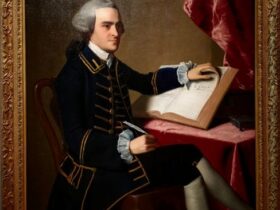

光の中の予兆——コープリー《ジョン・ハンコック肖像》にみる植民地アメリカの自画像理性と富のあいだに立ち上がる「新世界の肖像」

18世紀半ばのボストン、まだ「アメリカ合衆国」という名が存在しなかった時代に、ジョン・…

-

光の中の思索――コープリー《メアリー・オーティス・ウォーレン肖像》をめぐって

ジョン・シングルトン・コープリーの《メアリー・オーティス・ウォーレン肖像》(1763年)を前にすると、まず目を奪われるのは、その静け…

-

光沢の奥に潜む静謐――ジョン・シングルトン・コープリー《アン・ティング(トーマス・スメルト夫人)》にみる植民地肖像画の精神若き画家が描いた「品位」と「存在」のはざま

18世紀半ばのアメリカ、まだ独立の理念も萌芽に…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント