カテゴリー:1◆東洋美術史

-

https://youtu.be/yLYD43yyT7c?si=Ds0NGOKj985rbkqV

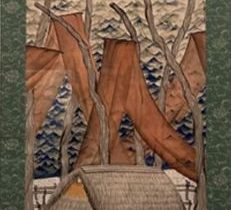

ゴンベとカラス民話の反復と試練の造形

桂ゆきの《ゴンベとカラス》(1966年)は、戦後日本美術のなかで…

-

https://youtu.be/2S997R03f_w?si=JW-942R76VbcTu0K

スフィンクス沈黙の形態が問いかけるもの

1964年に制作された《スフィンクス》は、芥川紗織という画家の…

-

https://youtu.be/F58cjjDnnKg?si=mSL40ScUnnjeexDM

黒と茶芥川紗織 色彩が沈黙へ向かうとき

芥川紗織の一九六〇年代の作品群は、それまで彼女の表現を支えてきた…

-

https://youtu.be/rSbIuvZQZLk?si=xS4_nrhx0fntsBZT

神話より芥川紗織 象徴の源泉に触れる布の思考

芥川紗織の作品世界において、「神話」という語は単なる題材の…

-

https://youtu.be/pJCQSUG_T2A?si=lHe8oos_2U5Ue4Uv

女(B)芥川紗織 戦後に立ち上がる女性像の深層

芥川紗織の初期作品群を見渡すとき、《女(B)》はひときわ…

-

https://youtu.be/fK-zecaFHUo?si=DKqxDN2If97EZdr9

神話 神々の誕生芥川紗織 染布による創世のヴィジョン

戦後日本美術の展開において、芥川紗織が占める位置は…

-

https://youtu.be/mCNe0GvXM7o?si=ajEarBWiVMQKV3oQ

布に滲む主体のかたち芥川紗織「女(I)」戦後日本における抽象と女性像

戦後日本の美術が、廃墟の記憶と新し…

-

https://youtu.be/Zil9QCY6Ijo?si=uFhnqQHCX9pshzXC

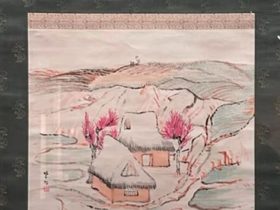

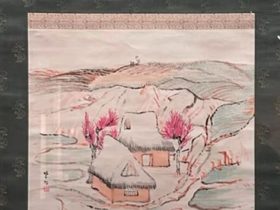

春さき今村紫紅 静かな革新としての「ゆるさ」

今村紫紅の《春さき》は、近代日本画が抱えた根源的な問い―…

-

https://youtu.be/5717G7kfXdQ?si=5vSsl-GCPR8ZRX_r

宮津速水御舟 新南画の胎動と海辺の詩情

速水御舟の《宮津》は、近代日本画が自らの進むべき方向を模索して…

-

https://youtu.be/eEJxFB_bJw8?si=SuMoawRyTbacjkEm

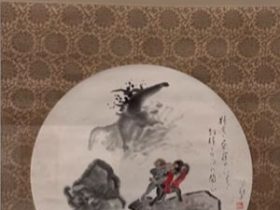

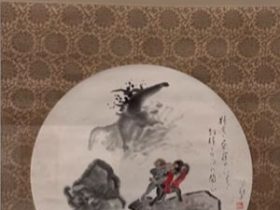

飼猿とカッパの争い小川芋銭「河童百図」にみる戯画と近代精神

小川芋銭の描いた河童は、妖怪でありながら、ど…

ページ上部へ戻る

Copyright © 【電子版】jin11-美術史 All rights reserved.

最近のコメント